Ratgeber zum Thema

Symptome im Überblick

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

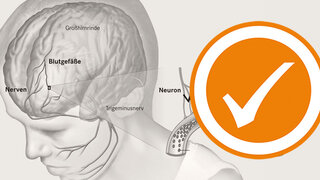

Diagnoseverfahren

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

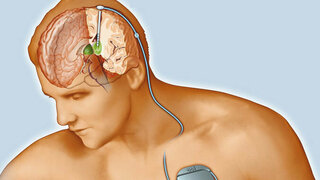

Verschiedene Behandlungsverfahren

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

Informationen in Einfacher Sprache

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

Weitere Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel