Lumbale Spinalkanalstenose (Wirbelkanalstenose)

Was ist eine Spinalkanalstenose?

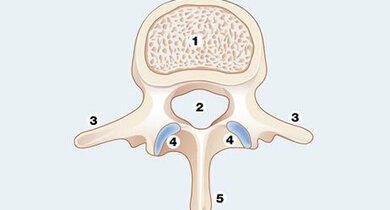

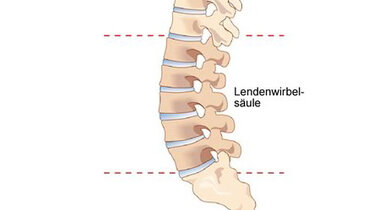

Innerhalb der Wirbelsäule befindet sich der Wirbelkanal (im Fachjargon: Spinalkanal). Die Struktur aus Knochen und Bändern ummantelt das weiche Rückenmark und die Nerven, die in die Beine ziehen. So bildet der Spinalkanal einen knöchernen Schutz. Bei einer Verengung (Stenose) des Wirbelkanals spricht man von einer Spinalkanalstenose. Meist ist der Wirbelkanal auf Höhe der Lendenwirbelsäule verengt (lumbale Spinalkanalstenose).

Die lumbale Spinalkanalstenose ist in höherem Lebensalter eine sehr verbreitete Erkrankung. Bei über 60-jährigen liegt bei jedem fünften Patienten eine Verengung des Spinalkanals vor.

© W&B/Martina Ibelherr

© W&B/Martina Ibelherr

Ursachen: Wie kommt es zu einer lumbalen Spinalkanalstenose?

Die Spinalkanalstenose beschreibt eine anatomische Einengung des Spinalkanals, wodurch der Raum für die darin befindenen Nerven und Gefäße weniger wird. Ursachen für diese Enge (Stenose) können entweder angeboren oder erworben sein. In vielen Fällen führt eine Kombination aus mehreren Faktoren zu einer Spinalkanalstenose.

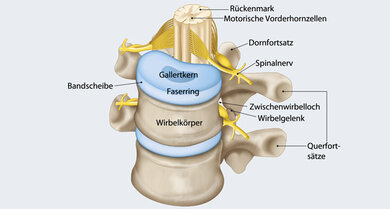

Verschleißbedingte Veränderungen führen zu einer Vergrößerung der Wirbelgelenke (Arthrose) mit Verdickung der Gelenkkapsel und der umgebenden Bänder und verkleinern dabei den Durchmesser des Wirbelkanals. Bandscheibenvorwölbungen können zu einer weiteren Verengung beitragen. Die im Wirbelkanal verlaufenden Nerven werden zusammengedrückt, wodurch die typischen Beschwerden entstehen.

Häufigste Ursachen:

- Verschleißerscheinungen: Verknöcherungen an den Wirbelkörpern und den Gelenken zwischen den Wirbeln, Verdickung der Bänder und Gelenkkapseln, Bandscheibenvorwölbung, Wirbelgleiten (Spondylolisthesis)

- Idiopathische Spinalkanalstenose: Der Wirbelkanal ist von Geburt an ohne bekannte Ursache verengt

Seltenere Ursachen:

- Bestimmte vererbte Knochenkrankheiten (zum Beispiel Morbus Paget)

- Ausgeprägtes Hohlkreuz (Hyperlordose)

© W&B/Szczesny

Durch altersbedingten Verschleiß und/oder genetische Prädisposistion verlieren die Bandscheiben an Höhe und der Abstand zwischen den Wirbelkörpern nimmt ab. Es kommt zu einer Höhenminderung des Segmentes, wodurch es einerseits zu einer Vorwölbung der Bandscheibe selbst in den Spinalkanal (Protrusion) kommen kann, andererseits werden durch diese Höhenminderung auch die zwischen den Wirbeln gespannten Bänder (Wirbelbogenband, "Ligamentum flavum") nicht mehr straff gespannt. Diese dann aufgeworfenen Bänder können den Spinalkanal einengen. Auch kann die Beweglichkeit im betroffenen Wirbelsegment zunehmen. Das belastet die Gelenke zwischen den einzelnen Wirbeln (Facettengelenke) zusätzlich und sie reagieren mit knöchernen Anbauten. Die oben genannten Veränderungen können darüber hinaus zu einer Instabilität des Segmentes führen. Folge ist ein sogenannter Gleitwirbel, welcher nicht mehr straff fixiert ist und den ohnehin eingeengten Wirbelkanal noch weiter einengt. Hierdurch kommt es zu einer Kompression der Nervenwurzeln im betroffenen Segment.

Im Stehen nimmt durch die vermehrte Krümmung der Lendenwirbelsäule der Druck auf die Nerven weiter zu. Bei körperlicher Belastung – einfaches Gehen reicht oft schon aus – erhöht sich der Druck auf die Nervenwurzeln und deren Gefäßversorgung, so dass die typischen in die Beine ausstrahlenden Schmerzen und Missempfindungen entstehen.

Symptome: Welche Beschwerden bereitet eine Spinalkanalstenose?

Die Beschwerden einer Spinalkanalstenose variieren in ihrer Ausprägung. Meist leiden die Betroffenen schon seit Jahren unter Rückenschmerzen, die sich schleichend verschlimmert haben und unter Belastung in die Beine ausstrahlen. Die Beine fühlen sich dann schwer und müde an. Meist treten die Beschwerden beim Gehen auf. Im Unterschied zu ähnlichen Symptomen bei Durchblutungsstörungen der Beine (Claudicatio intermittens) bessern sich die Beschwerden nach der Belastung nur sehr langsam. Auch reicht es meist nicht aus, nur stehen zu bleiben, sondern der Betroffene muss sich hinsetzten und in einen Rundrücken gehen. Dies ist ein typisches Symptom der lumbalen Spinalstenose (Claudicatio spinalis). Aufgrund des Rundrückens beim Fahrradfahren ist dieses bei den Betroffenen meist noch gut möglich, wohingegen das Laufen, insbesondere bergab (aufgrund der Rückneigung der Wirbelsäule) meist zunehmend Schmerzen in den Beinen bereitet.

Lähmungserscheinungen und Empfindungsstörungen sind insgesamt selten und Zeichen einer hochgradigen Einengung. Im schlimmsten Fall führt die Stenose zu einem Querschnittssyndrom mit schlaffer Lähmung der Beine sowie Störungen beim Wasserlassen und beim Stuhlgang.

Diagnose: Wie wird eine Spinalkanalstenose festgestellt?

- Anamnese und körperliche Untersuchung

Wegweisend für die Diagnose der Spinalkanalstenose sind die geschilderten Beschwerden. Im Rahmen der körperlichen Untersuchung lassen sich manchmal die Schmerzen provozieren, indem der Rumpf vorsichtig nach hinten gebeugt wird (Lordosierung). Bessern sich die Schmerzen bei der entgegengesetzten Bewegung – dem Nachvorneneigen des Rumpfs mit Abstützen auf den Händen – liefert das dem Arzt einen wichtigen Hinweis für die Diagnose.

- Bildgebende Verfahren

Wichtigstes Untersuchungsverfahren ist vor allem die Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT). Sie stellt neben den knöchernen Wirbeln vor allem die "Weichteilstrukturen" wie Bandscheiben, Rückenmark, Nervenwurzeln und Bänder sehr gut dar.

Eine Röntgenaufnahme der LWS kann bereits vorhandene degenerative Veränderungen oder gegebenenfalls andere Ursachen (zum Beispiel einen Bruch eines Wirbelkörpers) aufzeigen. Da im Röntgenbild aber nur die knöchernen Strukturen zu sehen sind und nicht der Spinalkanal selbst, bleibt die Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) das aussagekräftigste Verfahren. Ist kein MRT möglich, zum Beispiel aufgrund eines Herzschrittmachers, kann eine lumbale Computertomografie (CT-Untersuchung) notwendig sein.

Therapie: Wie wird die Spinalkanalstenose behandelt?

- Konservative Behandlung

Die Behandlung der Spinalkanalstenose hängt vom Schweregrad der klinischen Symptome ab. Bei moderaten Beschwerden erfolgt immer zunächst eine konservative Behandlung (ohne Operation). Diese legt ihr Hauptaugenmerk darauf, die Wirbelsäule zu entlasten. Krankengymnastische Übungen, Wärmebehandlungen sowie Massagen bessern die Beschwerden in vielen Fällen vorübergehend. Zusätzlich lindern schmerzstillende und entzündungshemmende Medikamente die Schmerzen. Grundsätzlich gilt es Haltungen, bei denen die Lendenwirbelsäule ins Hohlkreuz gebogen wird, zu vermeiden. In sehr schwerwiegenden Fällen ist eine Operation der Spinalkanalstenose erforderlich.

Eine konservative Therapie kann die Symptome lindern. Meist werden medikamentöse, krankengymnastische und physikalische Therapiemaßnahmen kombiniert (multimodales Therapiekonzept).

- Operative Behandlung

Die Operation einer Wirbelkanalstenose ist ein technisch anspruchsvoller Eingriff, der speziellen Zentren und erfahrenen Operateuren vorbehalten sein sollte. Dabei stehen unterschiedliche Operationstechniken zur Verfügung, die abhängig von Ausmaß und Ursache der Spinalkanalstenose eingesetzt werden. Das Prinzip der Operation besteht darin, die Stelle zu entlasten ("dekomprimieren"), an der die Nerven zusammengedrückt werden.

Die Eingriffe werden heute vielfach minimal-invasiv (Operation durch ein kleines Fenster in der Haut) als mikrochirurgischer oder endoskopischer Eingriff durchgeführt (sehr kleiner Zugang, der Operateur arbeitet mit einem Operationsmikroskop (Endoskop)). Wenn eine Instabilität oder Verkrümmung der Wirbelsäule besteht oder der begleitende Rückenschmerz im Vordergrund steht, kann zusätzlich eine Versteifungsoperation notwendig sein.

Unser beratender Experte:

Professor Dr. med. H. Michael Mayer ist Chefarzt im Wirbelsäulenzentrum der Schön Klinik München-Harlaching.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.