Ohrenschmerzen-Ursachen: Ohrerkrankungen

Entzündungen des Gehörgangs können sehr schmerzhaft sein

© ddp Images/Jacques Alexandre

1. Erkrankungen im Mittelohr und Innenohr als Ursache für Ohrenschmerzen

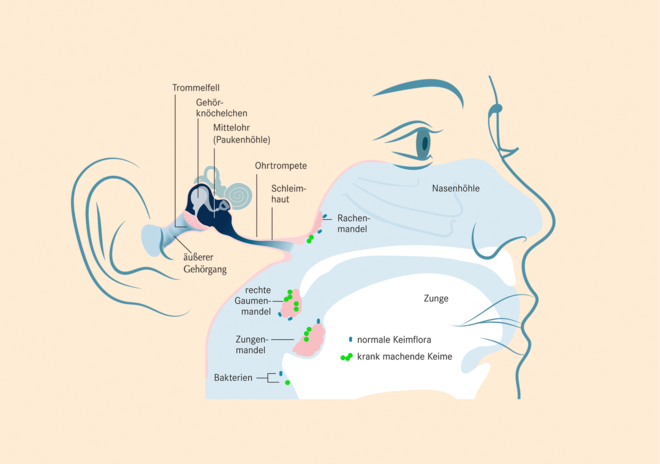

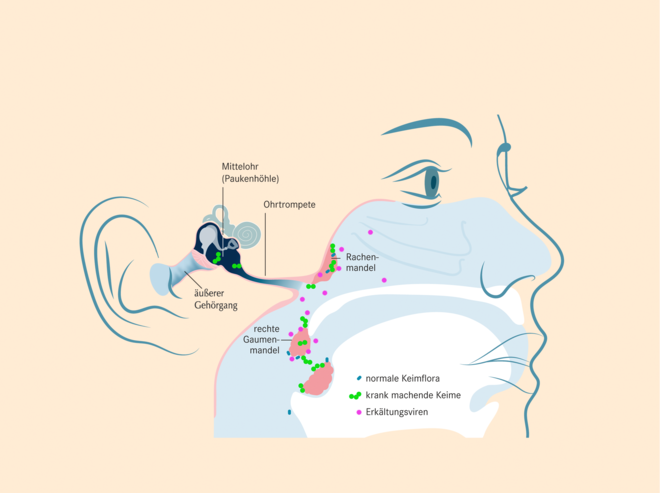

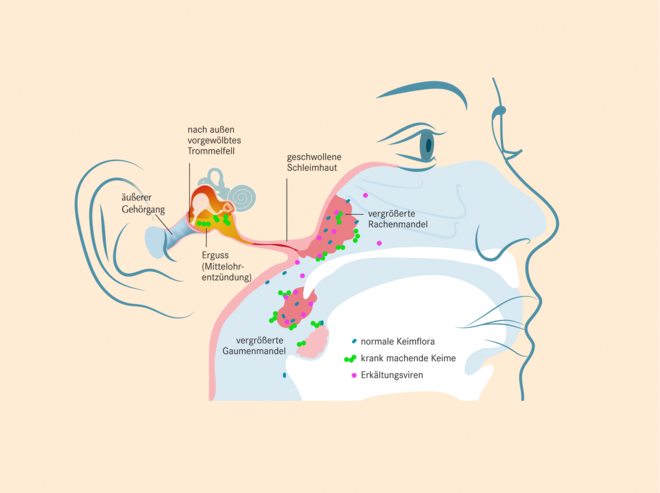

Akute Mittelohrentzündung

Besonders häufig erkranken Säuglinge und Kleinkinder an dem Krankheitsbild. Bei Erwachsenen ist es eher ungewöhnlich. Meist gehen Atemwegsinfekte wie eine Erkältung mit Schnupfen und Husten oder eine Grippe voraus, die auch das Mittelohr erfassen und dort Schleimhautentzündungen auslösen.

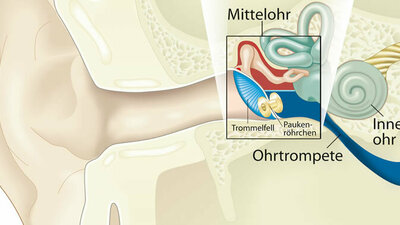

Viren und Bakterien aus dem Nasen-Rachen-Raum dringen bevorzugt über den Verbindungsgang, die sogenannte Ohrtrompete (auch Tuba oder eustachische Röhre genannt) ins Mittelohr ein. Die Schleimhautschwellungen stören die Belüftung in diesem Bereich. Als Folge kann sich das Trommelfell entzünden und durchbrechen. Manchmal bildet sich ein entzündlicher Erguss hinter dem Trommelfell (Tubenmittelohrkatarrh). Dieser kann ebenso wie auch die Mittelohrentzündung chronisch werden.

Symptome: Akut auftretende, heftige Ohrenschmerzen im erkrankten Ohr, oft Fieber, Hörprobleme, Krankheitsgefühl, Reizbarkeit, mitunter auch Schwindel, Tinnitus (Ohrgeräusche). Säuglinge zeigen oft eher allgemeine Krankheitssymptome wie Abgeschlagenheit, Erbrechen und Durchfall.

Ist das Trommelfell geschädigt, kommt eitriger Ausfluss aus dem Ohr, die Schmerzen lassen dann meist nach.

Ein Tubenmittelohrkatarrh äußert sich zunächst durch ein Druckgefühl im Ohr und nicht so sehr durch Schmerzen.

Erfahren Sie mehr über Ursachen, Diagnose und Therapie im Ratgeber "Akute Mittelohrentzündung".

So kommt es zu einer Mittelohrentzündung

Mastoiditis: Seltene Komplikation einer Mittelohrentzündung

Selten kann sich der sogenannte Warzenfortsatz entzünden (Mastoiditis). Das ist eine Knochenstruktur (Mastoid) hinter dem Ohr unter der Haut, in der Nähe von äußerem Gehörgang und Mittelohr.

Symptome: Schmerzen im Ohrbereich, Druckschmerz und eine Schwellung hinter dem Ohr, durch die die Ohrmuschel absteht. Dazu kommen Fieber, Ausfluss aus dem Ohr, Schwerhörigkeit. Manchmal fehlen auch deutliche Symptome. Säuglinge wirken sehr krank, haben mitunter eher Bauchschmerzen und keinen Appetit.

Diagnose und Therapie: Aufschluss geben die Symptome zusammen mit einer eingehenden Untersuchung des Ohres und seiner Umgebung. Gegebenenfalls veranlasst der Arzt Blutanalysen und eine Computertomografie.

Meist entfernt der HNO-Spezialist in einem chirurgischen Eingriff erkrankte Teile des Warzenfortsatzes und führt eine Druckentlastung im Mittelohrraum herbei. Gleichzeitig setzt er Antibiotika ein.

Trommelfellverletzungen

Äußere wie innere Ereignisse können das Trommelfell angreifen und verletzen. Neben Entzündungen sind das Unfälle, auch Schläge – zum Beispiel eine heftige Ohrfeige, Manipulationen mit Gegenständen, Luftdruckschwankungen (Barotrauma), Lärmeinwirkungen (Knall- und Explosionstrauma, siehe jeweils nachfolgend).

Symptome: Stechende Schmerzen im Ohr, plötzliche Schwerhörigkeit

Weitere Informationen zu Ursachen, Diagnose und Therapie erhalten Sie im Ratgeber "Trommelfellverletzungen":

Barotrauma

Beim Landeanflug eines Flugzeugs, bei einer Bergfahrt mit der Gondel oder beim Tauchen ändern sich die umgebenden Luftdruckverhältnisse innerhalb eines kurzen Zeitraums. Das Mittelohr gleicht den entstehenden Unterdruck über die Ohrtrompete aus. Gelingt das nicht, meist wenn der Gang verstopft ist, etwa bei einer Erkältung oder Nasennebenhöhlenentzündung, kann das Trommelfell reißen. Auch Schäden im Innenohr sind möglich.

Symptome: Heftige Schmerzen im Ohr, dazu meist Schwindel und Tinnitus

Diagnose und Therapie: Ein Barotrauma muss sofort von einem HNO-Arzt behandelt werden. Die Symptome, die spezielle Situation, in der sie aufgetreten sind, und eine Ohrspiegelung geben dem Arzt entscheidende Hinweise. Er wird durch geeignete Untersuchungen andere Ohrerkrankungen und Verletzungen ausschließen.

Die Therapie zielt darauf ab, die Belüftung über die Ohrtrompete zu normalisieren und eventuell gestautes Sekret abzuleiten. Eventuelle Schäden beheben die Ärzte meist mit operativen Eingriffen.

Vorbeugende Maßnahmen: Vermeiden Sie es möglichst, mit einer Erkältung zu fliegen. Bei akuter Mittelohrentzündung ist von einer Flugreise abzuraten. Auf gar keinen Fall sollten Sie tauchen. Auf Flugreisen helfen mitunter abschwellende Nasentropfen, wenn die Nasenschleimhäute, etwa wegen einer Erkältung, angeschwollen sind. Gähnen, Schlucken oder Kaugummikauen unterstützen häufig während der Landung den Druckausgleich. Hilfreich ist es manchmal auch, wenn man sich die Nase zuhält und mit geschlossenem Mund quasi gegen die geschlossenen Nasenflügel ausatmet (siehe auch Kapitel "Therapie und Selbsthilfe").

Weitere Infos im Ratgeber "Tauchunfall (Dekompressionskrankheit)":

Knall- und Explosionstrauma

Heftige Lärmeinwirkung durch einen Knall (Gewehrschuss, Silvesterknaller) oder eine Explosion kann einen Trommelfellriss und Innenohrschäden auslösen.

SymptomeKnalltrauma: Kurzer, stechender Ohrschmerz, Druck- und Taubheitsgefühle, Schwerhörigkeit, Tinnitus.

Symptome Explosionstrauma: Heftiger und bleibender Ohrschmerz, Ohrgeräusche, Schwerhörigkeit, Blutung aus dem Ohr bei Trommelfellriss möglich.

Diagnose und Therapie: Bei einem Explosionstrauma ist oft eine Notfalltherapie notwendig. Nach den üblichen Ohruntersuchungen (siehe Kapitel "Diagnose") sowie Hörtests behandeln die Ärzte das Explosionstrauma häufig mit Infusionen und operativen Eingriffen, um mögliche Schäden am Trommelfell zu beheben. Bleibt die Schwerhörigkeit bestehen, kommen Hörgeräte zum Einsatz.

Ausführlich informiert der Ratgeber "Was ist ein Knalltrauma?":

2. Erkrankungen im Außenohr und Gehörgang, die Ohrenschmerzen verursachen

Fremdkörper im Gehörgang, Ohrschmalzpfropf

Kinder stecken sich beim Spielen nicht selten kleine Gegenstände und Spielzeugteile ins Ohr. Auch Insekten können sich im Gehörgang verirren und dort Schwellungen und Reizungen hervorrufen. Wer seine Ohren eifrig mit Wattestäbchen reinigt, drückt oft Ohrenschmalz, anstatt es zu entfernen, zusammen und fest in den Gehörgang.

Symptome: Schmerzen, Schwerhörigkeit, Druckgefühl, mitunter Ohrgeräusche (Tinnitus). Kleine Kinder fassen sich häufig ans Ohr, sind quengelig.

Der HNO-Arzt kann Fremdkörper oder einen Ohrschmalzpfropf meist schon bei der Untersuchung fachgerecht entfernen.

Mehr dazu erfahren Sie im Ratgeber "Wie Sie Ohrenschmalz richtig entfernen":

Ohrverletzungen

Schäden an der Ohrmuschel, am äußeren Gehörgang sowie an inneren Anteilen können durch Unfälle unterschiedlicher Art entstehen, etwa durch Verkehrsunfälle mit Halswirbel-Schleudertrauma, durch Schädelbrüche oder Wunden.

Symptome: Neben heftigen Ohrenschmerzen kommt es dabei je nach Schädigung nicht selten auch zu Blutungen aus dem Ohr, Tinnitus und Schwindel.

Die Behandlung erfolgt meist notfallmäßig je nach Verletzungsart. Oft arbeiten dann Chirurgen, Neurochirurgen, Orthopäden und HNO-Ärzte zusammen.

Akute Gehörgangsentzündung

Ist die Gehörgangshaut gereizt oder verletzt, können sich Bakterien und Pilze ausbreiten und entzündliche Prozesse auslösen. Kaltes Wasser, feucht-warme Umgebung gehören zu den Reizfaktoren. Wer viel in kaltem Wasser schwimmt oder in feucht-warmen Schwimmbädern, kennt meist auch das "Schwimmerohr" oder die "Badeotitis". Unsachgemäße Reinigung mit Wattestäbchen, Kontaktallergien, aber auch eine übergreifende Mittelohrentzündung sind weitere mögliche Auslöser.

Symptome: Starke Schmerzen, Druckschmerzempfindlichkeit, Juckreiz, Hörprobleme, oft geschwollene Ohrmuschel. Eitriger Ausfluss aus dem Ohr ist möglich, mitunter bilden sich Krusten.

Diagnose und Therapie: Unbehandelt können sich die Entzündungsherde ausbreiten und sich eventuell Abszesse bilden. Nach eingehender Ohruntersuchung reinigt und trocknet der HNO-Arzt den Gehörgang und behandelt die Entzündung mit abschwellenden, desinfizierenden und gegebenenfalls antibiotischen Medikamenten, die er meist direkt in den Gehörgang einbringt, zum Beispiel mit einem Gazestreifen oder Schwämmchen. Manchmal können die Mittel auch in Form von Tropfen angewendet werden.

Weiteres zu Ursachen, Symptomen, Diagnose und Therapie können Sie nachlesen im Ratgeber "Gehörgangsentzündung":

Grippeotitis

Für diese Form der Gehörgangsentzündung sind vornehmlich Viren verantwortlich, sowie infolge der Virusinfektion überhandnehmende Bakterien (Superinfektion). Meist ist sie mit einer Mittelohrentzündung verbunden. Die Infektion setzt der Gehörgangshaut stark zu. Es können sich Blutbläschen bilden, auch auf dem Trommelfell.

Symptome: Plötzlicher, heftiger Schmerz, oft blutiger Ausfluss aus dem Ohr, Schwerhörigkeit. Kommt Schwindel dazu, kann das auf ein Fortschreiten der Infektion ins Innenohr hindeuten.

Diagnose und Therapie: Die Symptome sollten den Betroffenen sofort zum Arzt führen, um schwerwiegendere Komplikationen zu vermeiden. Die Ohrinspektion zeigt dem Arzt typische Kennzeichen. Durch entsprechende Untersuchungen stellt er sicher, dass keine anderen Ohrerkrankungen vorliegen, wie Verletzungen, allergische Reaktionen oder eine Herpes-zoster-Infektion im Gehörgang.

Der Arzt behandelt die Infektion mit Schmerzmitteln und gegebenenfalls mit Antibiotika gegen vorhandene bakterielle Entzündungen.

Spezielle Gehörgangsentzündung im Rahmen einer Diabeteserkrankung (Otitis externa necroticans)

In erster Linie erkranken ältere Menschen mit Diabetes oder Menschen mit Immunschwäche an dieser Sonderform einer Gehörgangsentzündung. Meist beginnt die Erkrankung mit einer akuten Gehörgangsentzündung, die nicht ausheilt. Sie greift das Gewebe sowie den Knochen am Gehörgangsboden an und kann auf Mittel- und Innenohr sowie umgebende Knochen und Nerven übergehen. Mögliches Warnzeichen ist manchmal eine Gesichtslähmung.

Symptome: Anfangs eher mäßige Schmerzen am Ohr, aber auch Kopfschmerzen. Schreitet die Entzündung fort, folgen heftige Schmerzen, unangenehm riechender Ausfluss aus dem Ohr, Schwellungen im Ohrbereich.

Diagnose und Therapie: Die Symptome sowie eine Untersuchung der Ohren geben erste Hinweise. Eine Abstrichanalyse im Labor auf Erreger sowie bildgebende Verfahren, um eine mögliche Ausbreitung der Entzündung zu beurteilen, schließen sich an.

Der Arzt reinigt den Gehörgang von entzündlichen Anteilen. Je nach Art des Erregers (häufig ist es ein spezieller Typ) kommen passende Antibiotika zum Einsatz. Wichtig ist auch, dass der Diabetes gut eingestellt wird.

Gehörgangsfurunkel

Hier ist ein Haarbalg im Gehörgang akut mit Bakterien infiziert und entzündet sich. Schwimmbadwasser, Schmutz, zum Beispiel auch durch Hörstöpsel, grobe Reinigungsmaßnahmen sind nicht selten verantwortlich. Mitunter kann auch eine Diabeteserkrankung dazu führen, dass sich häufiger Furunkel bilden.

Symptome: Starke Schmerzen, geschwollener Ohrbereich, Druckschmerzempfindlichkeit, eitriger Ausfluss möglich, manchmal auch leichtere Hörprobleme, Lymphknotenschwellung in der Umgebung des Ohres.

Diagnose und Therapie: Ohruntersuchungen, Gehörtests und häufig auch eine Untersuchung von eitrigem Sekret geben dem Arzt Aufschluss.

Die Behandlung erfolgt meist mit schmerzstillenden, desinfizierenden und eventuell antibiotikahaltigen Medikamenten, die der Arzt mit Mullstreifen oder Schwämmchen in den Gehörgang einbringt. Wenn der Gehörgang gereinigt und abgeschwollen ist, verordnet er bestimmte Mittel mitunter auch in Form von Ohrtropfen.

Entzündungen der Ohrmuschel (Perichondritis)

Über Wunden, zum Beispiel auch durch Ohrpiercing, und gereizte Hautstellen können Erreger eindringen und eine Entzündung der knorpeligen Anteile der Ohrmuschel auslösen.

Symptome: Heftige Schmerzen, Spannungsgefühl, geschwollene und gerötete Ohrmuschel, Druckschmerz, manchmal Eiterstellen, Fieber, schmerzhaft vergrößerte Lymphknoten.

Diagnose und Therapie: Der Arzt schließt durch entsprechende Untersuchungen andere Entzündungsformen aus. Eitriges Sekret lässt er meist im Labor untersuchen. Zur Therapie setzt er desinfizierende und antibiotische, mitunter auch schmerzstillende Mittel ein. Je nach Krankheitsbild kann auch ein operativer Eingriff angezeigt sein, um Eiter abzuleiten und geschädigtes Gewebe abzutragen.

Rotes, heißes, schmerzendes Ohr

Beinah exotisch mutet die Störung an, über die weltweit gerade mal hundert Berichte erschienen sind. Aber sie hat sich inzwischen als Rotes-Ohr-Syndrom (engl. red ear syndrome) ein wenig herumgesprochen. Dennoch dürfte die Wahrscheinlichkeit, auf einen Betroffenen zu stoßen, ziemlich gering sein. Experten kennen eine primäre, in der Regel harmlose Form unklarer Ursache und eine sekundäre Form bei Begleiterkrankungen. Dazu gehören zum Beispiel Migräne-Kopfschmerzen, Veränderungen an der oberen Halswirbelsäule mit Beeinträchtigung von Nervenwurzeln oder Neuralgien von Gesichtsnerven wie bei der Trigeminusneuralgie. Über letztgenanntes Krankheitsbild informiert der Ratgeber "Gesichtsschmerzen".

Symptome: Die Ohrmuschel rötet sich anfallsartig, fühlt sich heiß an und tut weh. Im Einzelfall können sich die Beschwerden über das Ohr hinaus auf die Wange, Schläfe, den Nacken oder die gesamte Gesichtshälfte derselben Seite ausdehnen. Ebenfalls selten kommt es daselbst zu einem tränenden und geröteten Auge, verstopfter Nase und Druckgefühl auf dem Ohr. Die Attacken dauern eine bis vier Stunden. Sie treten mindestens einmal täglich auf, manchmal bis zu zwanzig Mal – auf einer Seite, auch die Seite wechselnd, gelegentlich beidseitig.

Diagnose und Therapie: Die Rötung des Ohres ist offensichtlich. Bei einigen Patienten lässt sich das Beschwerdebild durch Hautreize, Wärme, Kälte, Kopf- oder Kaubewegungen, Husten oder Niesen auslösen. Mitunter können offenbar Orangensaft, Stress und Schlafmangel bahnend wirken. Das ist auch für Migräne bekannt. Dann kann Reizvermeidung, soweit möglich, eine einfache, aber gezielte Therapie sein.

In anderen Fällen sind die Behandlungswege ursachen- oder erfahrungsbezogen (empirisch). Das reicht vom Kühlkissen über bestimmte Schmerzmittel, auch schmerzwirksame Antiepileptika und Antidepressiva, über Medikamente, die den Gefäßtonus beeinflussen, bis hin zu Nervenblockaden. Gefragt ist gegebenenfalls ein diagnostisch und therapeutisch erfahrener Schmerzmediziner mit spezieller Fachrichtung, zum Beispiel ein Neurologe, HNO-Arzt oder Kieferorthopäde.

Wundrose (Gesichtsrose) an der Ohrmuschel

Bakterien aus der Gruppe der Streptokokken rufen diese fachsprachlich Erysipel genannte Hautinfektion im Bereich der Ohrmuschel hervor. Die Erreger dringen über Wunden und kleine Verletzungen, auch Ohrlöcher, ins Gewebe ein.

Symptome: Das äußere Ohr und seine Umgebung, meist auch das Ohrläppchen, sind geschwollen, gerötet und fühlen sich warm an, Schmerzen im Ohrbereich, Fieber, Abgeschlagenheit.

Diagnose und Therapie: Der Arzt untersucht das Ohr eingehend, auch um andere Entzündungen wie Ekzeme oder eine Perichondritis (siehe oben) ausschließen. Zur Behandlung setzt er ein Antibiotikum ein,das er je nach Ausprägung des Krankheitsbildes als Tabletten verordnet oder über die Vene gibt. Zusätzlich behandelt er mit desinfizierenden und gegebenenfalls schmerzstillenden Mitteln. Zum Nachlesen: Ratgeber "Wundrose (Erysipel)":

Gürtelrose des Ohres (Herpes zoster oticus)

Varicella-zoster-Viren verbleiben nach einer überstandenen Windpockenerkrankung in den Hirnnerven oder Nervenwurzeln des Rückenmarks. Sie können nach Jahren wieder aktiv werden und eine Gürtelrose in den Gebieten hervorrufen, die von dem befallenen Nerv versorgt werden. Risikofaktoren sind ein geschwächtes Immunsystem und das Alter.

Symptome: Ohrenschmerzen und Brennen auf und in dem erkrankten Ohr, etwas später dann Bläschen, Schwerhörigkeit, Schwindel, mitunter Lähmungserscheinungen auf der betroffenen Gesichtshälfte (Fazialisparese).

Diagnose und Therapie: Auch hier wird der Arzt andere Entzündungsformen abgrenzen. Es ist wichtig, frühestmöglich mit der Behandlung zu beginnen. Der Arzt setzt Medikamente gegen Viren, sogenannte Virustatika, ein, außerdem Schmerzmittel und gegebenenfalls Antidepressiva oder Antiepileptika, die die Schmerzen ebenfalls günstig beeinflussen können.

Mehr über Infektionen mit Herpes-Zoster-Viren, ihre Diagnose und Therapie sowie vorbeugende Maßnahmen finden Sie im Ratgeber "Gürtelrose":

Tumore der Ohrmuschel und im Gehörgang

Hauttumore, gut- wie bösartige, kommen am Außenohr häufiger vor. Die Ohren gehören zu den Stellen am Kopf, die oft ungeschützt der Sonne ausgesetzt sind. Intensive, langanhaltende Sonnenbestrahlung schädigt das Erbgut der Hautzellen. Vor allem ältere Männer können davon betroffen sein. Tumore der Ohrmuschel greifen mitunter auch auf den Gehörgang über. Bösartige Veränderungen, die nur im Gehörgang selbst entstehen, sind eher selten. Es ist wichtig, bei Auffälligkeiten oder Schmerzen immer zum Arzt zu gehen.

Symptome: Erhabene Hautflecken, Geschwulstbildung, schmerzhafte Hautveränderungen, Ohrschmerzen, blutig-eitriger Ausfluss möglich.

Diagnose und Therapie: Die Diagnose stellt der Arzt meist mit Hilfe der feingeweblichen Untersuchung von Gewebeproben des herausgeschnittenen Tumors.

Die Therapie erfolgt individuell, je nach Art und Ausmaß des Tumors. Manchmal muss der Spezialist weiteres umgebendes Gewebe in einem chirurgischen Eingriff entfernen und eventuell auch befallene Lymphknoten behandeln.