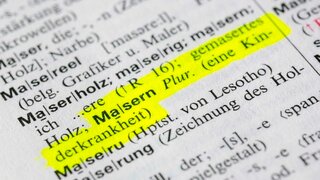

Kinderkrankheiten

Neben den „klassischen“ Kinderkrankheiten gibt viele Erkrankungen, die Kinder treffen können. Hier finden Sie eine Übersicht von A bis Z:

Neben den „klassischen“ Kinderkrankheiten gibt viele Erkrankungen, die Kinder treffen können. Hier finden Sie eine Übersicht von A bis Z:

Die Anzeige der externen Inhalte wurde von Ihnen im Consent abgewählt.

Wollen Sie die Inhalte doch angezeigt bekommen?