Ohrgeräusche: Tinnitus richtig behandeln

Unerwünschter Begleitton: Vor allem in Ruhe treten die Ohrgeräusche auf

© Shutterstock / New Africa

Was ist Tinnitus?

Tinnitus ist keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Symptom unterschiedlicher Störungen. Häufig sind es hohe Pfeif- und Piepstöne, die entweder ständig im Ohr klingen oder in bestimmten Abständen immer wieder auftreten. Manche Menschen plagt ein Rattern, Zischen, Rauschen, Sausen oder tiefes Brummen. Andere Tinnitusvarianten gleichen einem vorbeifahrenden Zug oder einer Bohrmaschine. Bei einigen Betroffenen ist der Leidensdruck so hoch, dass sie in der Folge eine psychische Erkrankung entwickeln.

In diesem Erklärvideo bekommen Sie einen ersten Eindruck, worum es bei Tinnitus geht:

Welche Arten von Tinnitus gibt es?

- Akuter Tinnitus: Das erste Auftreten liegt weniger als drei Monate zurück. Häufig steht der Tinnitus im Zusammenhang mit einer Ohrerkrankung. Er kann jedoch in einen chronischen Tinnitus übergehen.

- Chronischer Tinnitus: Die Ohrgeräusche bestehen seit mehr als drei Monaten und können, trotz Behandlung, viele Jahre anhalten. Manche Betroffene kommen mit den andauernden oder wechselnden Begleittönen im Alltag zurecht, sie kompensieren sie. Für andere ist die Belastung jedoch so stark, dass sie auch überempfindlich gegenüber Geräuschen werden. In der Folge können sich seelische Probleme einstellen. Rund 1,5 Millionen Deutsche haben einen chronischen Tinnitus, etwa acht bis 13 Prozent leiden erheblich darunter. Erfreulich andererseits: Selbst nach vielen Jahren mit hartnäckigem Tinnitus klingen bei bis zu einem Drittel der Betroffenen die Ohrgeräusche wieder ab.

- Subjektiver Tinnitus bezeichnet die Wahrnehmung von Tönen ohne äußeren akustischen Reiz, die nur der betroffene Patient hören kann. In den meisten Fällen ist der Tinnitus subjektiv.

- Ein objektiver Tinnitus hingegen ist selten und entsteht durch Geräusche, die von Strukturen in der Nähe des Ohrs erzeugt werden.

- Je nach Belastungsgrad wird der Tinnitus wiederum in vier Grade eingeteilt. Die Grade 1 und 2 betreffen den kompensierten Tinnitus, der gar nicht (Grad 1) oder nur gelegentlich stört (Grad 2). Die Grade 3 und 4 beziehen sich auf einen dekompensierten Tinnitus, also einen Tinnitus, der mit einem erheblichen (Grad 3) oder einem sehr schwergradigen Leidensdruck, mit einer psychischen Erkrankung (Grad 4) einhergeht.

- Außerdem werden Ohrgeräusche danach unterschieden, ob sie mit dem Herzschlag synchronisiert sind oder nicht. Bei einem pulssynchronen Tinnitus handelt es sich um ein Rauschen im Ohr, das im Einklang mit dem Herzschlag anschwillt und abklingt. Dieses Geräusch entsteht durch Veränderungen im Blutfluss in den Blutgefäßen in der Nähe des Innenohrs.

Wie entsteht Tinnitus im Körper?

Darüber, wie die unangenehmen Ohrgeräusche zustande kommen, gibt es viele Theorien.

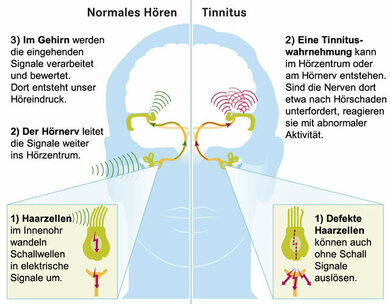

Um herkömmliche Höreindrücke zu verarbeiten, wirken Ohr und Gehirn auf komplexe Weise zusammen. Die von außen kommenden Schallwellen gelangen über den Gehörgang, das Trommelfell und das Mittelohr zum Innenohr.

Dort, im eigentlichen Hörorgan, wandeln die Hörsinneszellen diese physikalischen Reize so um, dass der Hörnerv sie in Form elektrischer Signale aufnehmen und zum Hörzentrum im Gehirn weiterleiten kann. Das Hörorgan (Schnecke, Fachbegriff: Cochlea) funktioniert gewissermaßen wie ein Mikrofon, das Schallwellen in Strom umwandelt.

Im Zusammenspiel mit anderen Hirnbereichen verarbeiten die zuständigen Nervennetzwerke die Höreindrücke, entschlüsseln sie und ordnen sie ein, sodass sie schließlich "verstanden" werden. Das Gehirn steuert nicht nur die vielfältigen ankommenden Informationen, sondern ist auch in der Lage, überflüssige, störende Reize herauszufiltern.

Schon kleinste Störungen können die vielschichtige Hörverarbeitung durcheinanderbringen. Dann werden Höreindrücke mitunter fehlerhaft weitergegeben, verselbstständigen sich und setzen sich unabhängig von äußeren Reizen im Gehirn fest. In der folgenden Grafik wird dies am Beispiel defekter Haarzellen im Innenohr illustriert.

Normales Hören und Wahrnehmung von Tinnitus (hier: bei Gehörschaden)

© W&B/Astrid Zacharias

Die Psyche wirkt ebenfalls beim Hören und Verstehen mit. Denn alles, was wir hören, wird im "Gefühlszentrum" verarbeitet und gibt den Höreindrücken sein Gepräge. Umgekehrt beeinflusst unsere jeweilige Stimmung, in welcher Weise wir Töne und Geräusche wahrnehmen und welche Aufmerksamkeit wir ihnen schenken.

Was kann einen Tinnitus auslösen?

Nur selten steckt hinter einem Tinnitus eine ernste Erkrankung. Meist lässt sich kein klarer Auslöser finden, dann liegt ein idiopathischer Tinnitus vor. Selbst bei einem Tinnitus, der im Zusammenhang mit Ohrerkrankungen, wie zum Beispiel einem Hörsturz, aufgetreten ist, weiß man nicht, was den Ohrgeräuschen wirklich zugrunde liegt. Daher vermeiden Expertinnen und Experten es, bei Tinnitus von "Ursachen" zu sprechen.

Erkrankungen, bei denen Tinnitus häufig vorkommt

Tinnitus bei Ohrenerkrankungen und -schädigungen (Diese Erkrankungen gehen in aller Regel mit weiteren Symptomen einher, von denen der Tinnitus nur eines ist.)

- Verstopfter Gehörgang: Ohrschmalzpfropf, Fremdkörper im Ohr (Tinnitus üblicherweise nur auf der betroffenen Seite)

- Gehörgangsentzündung (Tinnitus üblicherweise nur auf der betroffenen Seite)

- Mittelohrentzündung (Tinnitus üblicherweise nur auf der betroffenen Seite)

- Otosklerose (Knochenerkrankung an Mittel- und Innenohr)

- Erkältung, Nasennebenhöhlenentzündung

- Lärmeinwirkung, überlaute Musik, Knall- und Explosionstrauma

- Lärmschwerhörigkeit

- Altersschwerhörigkeit

- Hörsturz (Tinnitus üblicherweise nur auf der betroffenen Seite)

- Menière-Krankheit (Tinnitus üblicherweise nur auf der betroffenen Seite)

- Akustikusneurinom (gutartiger Tumor am Hörnerv; Tinnitus üblicherweise nur auf der betroffenen Seite)

- Kopfverletzungen, die Mittel- und Innenohr betreffen, Trommelfellverletzungen (Tinnitus üblicherweise nur auf der betroffenen Seite)

- Taucherkrankheit, Caisson-Krankheit (Druckluftkrankheit)

Nicht pulsierender Tinnitus

- Bluthochdruck (als Auslöser selten)

- Sehr niedriger Blutdruck, auch mit Schwindel, Ohnmachtsanfällen

- Blutarmut, auch mit Schwindel und Ohnmachtsanfällen

- Diabetes (Die genaue Verbindung zwischen Diabetes und Tinnitus ist noch Gegenstand der Forschung.)

- Halswirbelsäulenprobleme (Schleudertrauma, Muskelverspannungen): können die Tinnituslautstärke beeinflussen (häufig einseitiger Tinnitus)

- Fehlbelastung der Kiefer-Kaumuskulatur wie Kieferfehlstellungen und nächtliches Zähneknirschen (können die Tinnituslautstärke beeinflussen)

- Hirntumoren (als Auslöser selten)

- Medikamente (bestimmte Schmerz- und Rheumamedikamente, Malariamittel, Entwässerungstabletten, Chemotherapeutika und bestimmte, heute eher selten verschriebene Antibiotika)

Pulssynchroner Tinnitus (insgesamt eher selten)

- Gefäßfehlbildungen oder -verengungen (zum Beispiel bei Arteriosklerose)

- Gefäßreiche gutartige Geschwülste am Hals, an der Schädelbasis oder am Trommelfell

- Gefäßgeräusche durch ungewöhnliche Gefäßverläufe

- Druckerhöhung im Gehirn

Mögliche Verstärker von Tinnituslautheit und Tinnitusbelastung

- Dauer-Stress

- Belastende Lebensereignisse

- Depressionen

- Angststörungen

Auch interessant:

Wie erkennt die Ärztin oder der Arzt einen Tinnitus?

Wenn das ständige Pfeifen, Rauschen oder Summen nach ein bis zwei Tagen nicht verschwunden ist, sollten Sie eine Fachärztin oder einen Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) aufsuchen, um gegebenenfalls eine geeignete Therapie einzuleiten.

Zunächst werden eine Reihe von gezielten Fragen gestellt, um sich einen ersten Überblick über Art und Intensität des Tinnitus, das Hörvermögen und Gleichgewicht des Betroffenen zu verschaffen.

Unter anderem werden Sie dann gefragt, in welcher Situation die Ohrgeräusche erstmals auftraten und wie sich die Töne anhören. Die weitere Krankengeschichte und das Gespräch liefern oft weitere Hinweise, in welche Richtung behandelt werden könnte. Wichtige Punkte sind hier frühere oder aktuelle Erkrankungen und Eingriffe sowie Medikamentenbehandlungen und Stress.

Gehörgang und Trommelfell werden mit dem Ohrmikroskop untersucht, um eventuell bestehende sichtbare Veränderungen erkennen zu können. Auch Nasen- und Rachenraum werden eingehend betrachtet. Klagt die Patientin oder der Patient über ein pulsierendes Ohrgeräusch, wird das Ohr und die Halsschlagader auf der entsprechenden Seite abgehört, außerdem auf der Gegenseite.

Häufig überprüfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HNO-Praxis anschließend das Hörvermögen. Für das sogenannte Audiogramm setzt sich die oder der Betroffene in einem abgeschirmten Raum Kopfhörer auf und hört sich nacheinander verschiedene Töne an, die erst für das eine, dann für das andere Ohr eingespielt werden. Mit einem Knopfdruck signalisiert sie oder er, wann der Ton zu hören war. Die Lautstärke wird meist in 5-Dezibel-Schritten so lange erhöht, bis sich die Hörschwelle festlegen lässt. Diese zeigt an, bei welcher Tonhöhe (Frequenz in Hertz = Hz) und bei welcher Lautstärke (Schalldruckpegel in Dezibel = dB) die Patientin oder der Patient ein akustisches Signal gerade noch hört.

Was kann man gegen Tinnitus tun?

Die Behandlung von Tinnitus kann je nach Ursache und Schweregrad variieren. Verschiedene Ansätze können helfen, die Symptome zu lindern. Hier sind einige gängige Behandlungsoptionen:

Medizinische Behandlungen

- Medikamente: In einigen Fällen können Medikamente verschrieben werden, um die Symptome von Tinnitus zu lindern. Diese können Kortison, Antidepressiva oder Epilepsiemittel umfassen.

- Hörgeräte: Bei Patientinnen und Patienten mit Hörverlust können Hörgeräte helfen, die Wahrnehmung von Außengeräuschen zu verstärken und somit das Tinnitus-Geräusch zu überdecken.

- Cochlea-Implantate: Menschen mit einer verminderten Hörfilterfunktion können das Tinnitus-Geräusch nicht ausblenden oder in den Hintergrund rücken. Betroffene nehmen das störende Geräusch sehr präsent wahr und können es nicht ignorieren. Bei ihnen können moderne Innenohr-Implantate wie Cochlea-Implantate hilfreich sein. Die Filterfunktion wird verbessert und der Tinnitus wird leiser oder gar nicht mehr wahrgenommen.

Therapeutische Ansätze

- Tinnitus-Retraining-Therapie : Diese Methode kombiniert Beratung und Geräuschtherapie, um dem Gehirn beizubringen, die Tinnitus-Geräusche zu ignorieren.

- Kognitive Verhaltenstherapie : Diese Therapieform kann helfen, die emotionale Reaktion auf Tinnitus zu ändern und den Stress zu reduzieren, der durch die Symptome verursacht wird.

- Geräuschtherapie: Verwendung von weißem Rauschen (ein als stark höhenbetont wahrgenommenes Geräusch), Naturklängen oder z.B. speziellen Hörgeräten (Tinnitus-Maskern), um das störende Geräusch zu überdecken.

Lebensstil und Hausmittel

- Stressbewältigung: Techniken wie Meditation, Yoga und tiefe Atemübungen können helfen, den Stress und die Angst zu reduzieren, die Tinnitus verstärken können.

- Vermeidung von Koffein und Alkohol: Diese Substanzen können Tinnitus verschlimmern.

- Hörschutzausrüstung: Verwendung von Ohrstöpseln oder anderen Schutzvorrichtungen in lauten Umgebungen kann helfen, das Gehör zu schützen und Tinnitus zu verhindern oder zu verschlimmern.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.

Quellen:

- Mazurek B; Hesse G; Dobel C; et al.: Chronischer Tinnitus, Diagnostik und Therapie.. In: Deutsches Ärzteblatt : 04.02.2022, https://doi.org/...

- Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V. (DGHNO-KHC): S3-Leitlinie Chronischer Tinnitus. Leitlinie: 2021. Online: https://register.awmf.org/... (Abgerufen am 24.04.2024)

- Olze, H., Vater, J., Gröschel, M. et al.: Cochleaimplantat und Tinnitus. In: HNO 71: 10.10.2023, https://doi.org/...

- Deutsche Tinnitus-Liga e.V.: Tinnitus-Bewältigungs-Therapie. Online: https://www.tinnitus-liga.de/... (Abgerufen am 30.05.2024)

- Roberto D’Amelio: Kognitive Verhaltenstherapie bei Tinnitus. Tinnitus-Forum 4–2020 Online: https://www.tinnitus-liga.de/... (Abgerufen am 30.05.2024)

- Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.: Behandlung eines akuten und chronischen Tinnitus. HNO-Ärzte im Netz Online: https://www.hno-aerzte-im-netz.de/... (Abgerufen am 30.05.2024)