Nephropathie: Nierenschaden bei Diabetes

Die Nieren erinnern äußerlich an Bohnen – und reinigen das Blut von Giftstoffen

© Fotolia/crishnacreations/2010

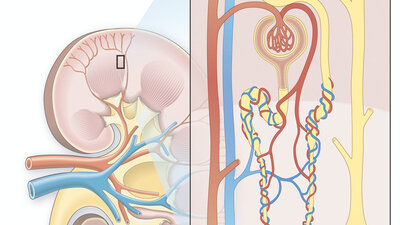

Die Nieren übernehmen im menschlichen Körper lebenswichtige Aufgaben. Eine davon ist die Bildung von Urin (Harn). Mit diesem scheidet der Organismus Giftstoffe und Abfallprodukte des Stoffwechsels aus, welche die Nieren aus dem Blut filtern. Außerdem sind die Nieren an der Steuerung des Salz- und Wasserhaushalts beteiligt, beeinflussen den Blutdruck und stellen Hormone her, die unter anderem für die Blutbildung wichtig sind.

Ursachen

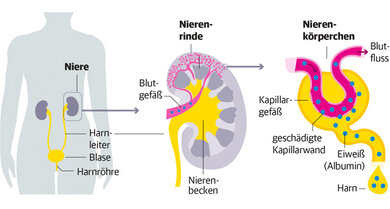

Bei Diabetes liegt in der Regel der Zuckerspiegel im Blut zu hoch. Das schädigt besonders die kleinen Blutgefäße im Körper, nicht nur an den Nieren, sondern auch an der Netzhaut in den Augen. Mediziner bezeichnen dies als Mikroangiopathie.

Die feinen Blutgefäße nehmen auf unterschiedliche Weise Schaden. Sie können sich durch Verdickungen der Gefäßinnenwände verengen, was die Durchblutung verschlechtert. Gleichzeitig werden die Gefäßwände brüchig und durchlässig für verschiedene Stoffe.

Erhöhter Blutzucker beeinträchtigt Filterfunktion der Niere

Als besonders stark durchblutetes Organ sind die Nieren sehr anfällig für die zerstörerischen Auswirkungen hoher Blutzuckerwerte. In ihrer Rinde befinden sich rund eine Million kleinste Knäuel aus Blutgefäßen, die Glomeruli. Zusammen mit einer umgebenden Kapsel bilden sie die Nierenkörperchen, die sogenannten Nephrone.

In den Glomeruli werden Giftstoffe und Abbauprodukte aus dem Blut gefiltert. Sind sie geschädigt, können sie ihre Aufgabe nicht mehr zuverlässig erfüllen. Einige Stoffe reichern sich dann im Blut an, während bestimmte Eiweiße wie Albumin vermehrt über den Urin ausgeschieden werden.

© W&B/Dr. Ulrike Möhle

Ein weiterer Faktor, wie Diabetes die Nierenleistung beeinträchtigt, sind Schädigungen an den großen Arterien, welche die Nieren mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Diese Schädigungen entstehen ebenfalls als Folge dauerhaft zu hoher Blutzuckerwerte. Mediziner sprechen dabei von einer Makroangiopathie.

Symptome und Verlauf

Nierenschäden können bereits in einem frühen Stadium des Diabetes auftreten und verursachen zunächst keine Beschwerden. Symptome zeigen sich in der Regel erst, wenn die Nieren schon stark beeinträchtigt sind. Zu diesen können zählen:

Wird eine Nephropathie zu spät oder nicht behandelt, können die Nieren ihren Dienst versagen.

Zwei Erkrankungsstadien

Mediziner unterscheiden bei einem diabetischen Nierenschaden zwei grundsätzliche Phasen der Erkrankung:

1. Nierenschädigung mit normaler Nierenfunktion

In diesem Stadium finden sich bereits erhöhte Albuminwerte im Urin. Je nach Menge lässt sich zwischen einer Mikro- und Makroalbuminurie unterschieden. Die Serumkreatininwerte, die der Arzt im Blut bestimmen kann und die Aufschluss über die Nierenfunktion geben, befinden sich noch im Normbereich.

2. Nierenschädigung mit Niereninsuffizienz

Hier liegt je nach Ausprägung eine leichte, mäßige, hochgradige oder terminale Niereninsuffizienz vor. Letztere ist das Endstadium der Nierenschwäche. Der Patient benötigt dann eine lebenslange regelmäßige Blutwäsche (Dialyse) oder eine Nierentransplantation.

Diagnose

Erhöhte Werte des Eiweißes Albumin im Urin können auf einen diabetischen Nierenschaden hinweisen. Ein Arzt kann das Albumin im Labor anhand einer Morgenurinprobe nachweisen. Liegt der dabei bestimmte Albumin-Kreatinin-Quotient bei Frauen über 30 mg Albumin/g Kreatinin, bei Männern über 20 mg Albumin/g Kreatinin, besteht der Verdacht auf eine Albuminurie und damit einen Nierenschaden.

Da die Albuminwerte natürlichen Schwankungen unterliegen und aus anderen Gründen als einer Nephropathie erhöht sein können, muss ein zweiter Test das Ergebnis bestätigen. Findet sich bei diesem keine erhöhte Konzentration, ist noch eine dritte Probe notwendig.

Bestätigen die Tests den Verdacht auf einen Nierenschaden, kann der Arzt weitere Untersuchungen einleiten, um eine genauere Diagnose stellen zu können. Je früher eine diabetische Nephropathie erkannt wird, desto besser stehen in der Regel die Behandlungschancen. Menschen mit Diabetes sollten deshalb einmal jährlich ihren Urin auf Eiweiß untersuchen lassen. Bei Typ-1-Diabetes ab dem fünften Erkrankungsjahr, bei Typ-2-Diabetes ab dem Zeitpunkt der Diagnose – denn ein Typ-2-Diabetes hat oft schon seit mehreren Jahren unbemerkt Schäden im Körper angerichtet.

Kreatinin-Clearance zeigt Filterleistung der Nieren an

Weisen die Albuminwerte auf einen Nierenschaden hin, wird der Arzt weitere Untersuchungen vornehmen. Dazu gehört in erster Linie die Bestimmung der glomerulären Filtrationsleistung (GFR). Diese lässt sich aus dem Blutplasmaspiegel und der über die Nieren ausgeschiedenen Menge des Stoffwechselprodukts Kreatinin bestimmen.

Weitere Untersuchungen bei Nierenschaden

Ist eine Mikroalbuminurie diagnostiziert, bedeutet das, dass neben den Nieren weitere Organe wie Herz und Augen gefährdet sein können. Denn diese können ebenfalls diabetesbedingte Gefäßschäden treffen. Deshalb sind nun weitere Untersuchungen wichtig, vor allem:

- eine Netzhautuntersuchung beim Augenarzt

- ein EKG, gegebenenfalls auch EKG unter Belastung, um Durchblutungsstörungen des Herzens zu erkennen

- eine Blutdruckmessung über 24 Stunden

- eine Bestimmung der Blutfettwerte und

- eine Fußuntersuchung (Hinweise auf Durchblutungsstörung und Nervenschaden)

Therapie

Für die Behandlung der diabetischen Nephropathie in einem frühen Stadium gelten im Wesentlichen die gleichen Regeln wie für die Vorbeugung von Nierenerkrankungen. Unerlässlich: Rauchen aufgeben, Cholesterinwerte normalisieren, vor allem aber auch Blutdruck- und Blutzuckerwerte optimal einstellen.

1. Blutdruck senken

Hoher Blutdruck setzt den Blutgefäßen und damit den Nieren ähnlich zu wie erhöhte Blutzuckerwerte. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) empfiehlt bei Diabetes einen systolischen Blutdruckwert von unter 140 mmHg, bei bestehendem Nierenschaden mit Proteinurie einen niedrigeren Wert. Die idealen Zielwerte für den Patienten sollte der Arzt aber immer im Einzelfall festlegen.

Am besten bewährt haben sich dazu Medikamente aus der Gruppe der ACE-Hemmer und AT1-Antagonisten. Die Nieren profitieren einerseits von der Blutdrucksenkung und andererseits davon, dass die Mittel die Innenhaut der Gefäße schützen. Reichen ACE-Hemmer oder AT1-Antagonisten allein nicht aus, um erhöhte Blutdruckwerte zu normalisieren, kann eine Kombination mit anderen Wirkstoffen helfen.

Normalerweise liegen die Blutdruckwerte nachts im Mittel zehn Prozent niedriger als tagsüber. Sinken sie in der Nacht nicht, was sich mit einer ambulanten 24-Stunden-Blutdruckmessung nachweisen lässt, ist das auch bei normalen Tageswerten ein Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für Gefäßschäden. Dann kann die abendliche Einnahme eines Blutdrucksenkers sinnvoll sein.

Das können Sie selbst tun: Blutdruck regelmäßig kontrollieren, Medikamente zuverlässig einnehmen. Viel bewegen und Übergewicht abbauen wirkt sich günstig auf den Blutdruck aus.

2. Blutzucker gut einstellen

Bei einem bereits messbaren Nierenschaden trägt eine gute Blutzuckereinstellung dazu bei, das Fortschreiten der Erkrankung zumindest zu verlangsamen. Eine optimale Einstellung des Blutzuckers ist also wichtig. Um dieses Ziel zu erreichen, kann bei einem fortschreitenden diabetischen Nierenschaden die Anpassung der Diabetesbehandlung notwendig sein – etwa die Umstellung auf eine Insulintherapie beziehungsweise die Intensivierung einer bestehenden Insulintherapie. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Blutzuckersenker aus der Gruppe der SGLT-II-Hemmer und der GLP-1-Analoga einen schützenden Effekt auf die Nieren haben.

Zur Therapiekontrolle wird der Langzeit-Blutzuckerwert HbA1c bestimmt. Die DDG empfiehlt einen Zielwert von unter 7,0 Prozent (53 mmol/mol), falls dieser ohne Nebenwirkungen zu erreichen ist. Im Einzelfall, insbesondere bei älteren Menschen, können abweichende Blutzuckerziele vereinbart werden. Die ideale Einstellung sollten Patienten deshalb immer mit ihrem Arzt abklären.

Das können Sie selbst tun: Blutzucker regelmäßig selbst kontrollieren, eventuell in Absprache mit dem Arzt auf neues Therapieschema umstellen. Ausreichend körperliche Aktivität und gegebenenfalls Gewicht verringern.

3. Erhöhte Blutfettwerte senken

Mit einer fortschreitenden Nierenfunktionsstörung geraten die Blutfettwerte (Lipide) zunehmend aus dem Gleichgewicht. Der Gesamtcholesterinspiegel nimmt zu, der Anteil des gefäßschädigenden LDL-Cholesterins steigt und der des gefäßschützenden HDL-Cholesterins sinkt. Eine Senkung der Lipidwerte kann dazu beitragen, das damit verbundene erhöhte Herzrisiko zu verringern. In der Regel wird ein Wirkstoff aus der Gruppe der Statine verordnet.

Das können Sie selbst tun: Verordnete Medikamente zuverlässig einnehmen. Sich gesund und ausgewogen ernähren und Fertigprodukte meiden. Diese sind nicht nur oft sehr kalorienreich, sondern enthalten zudem häufig viel Salz, das den Blutdruck erhöhen kann. Außerdem regelmäßig bewegen.

4. Mit dem Rauchen aufhören

Studien haben bewiesen: Ein diabetesbedingter Nierenschaden schreitet bei Rauchern schneller fort. Denn Nikotin ist nicht nur Gift für die Blutgefäße. Es erhöht auch den Druck in den Gefäßknäueln der Niere und schwächt deren Filterleistung.

Das können Sie selbst tun: Weg mit den Zigaretten! Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen können Sie dabei unterstützen. Eine gute erste Anlaufstelle ist der Hausarzt.

5. Eiweiß in Maßen essen

Eiweißreiche Ernährung kann das Fortschreiten einer Nierenschwäche fördern. Deswegen wird Patienten mit Nierenschaden oft empfohlen, mit Eiweiß zurückhaltend zu sein.

Das können Sie selbst tun: Die Deutsche Diabetes Gesellschaft empfiehlt derzeit bei einem vorhandenen Nierenschaden 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und Tag zu sich zu nehmen. Eiweißhaltig sind beispielsweise Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

6. Übergewicht abbauen

Überflüssiges Körperfett fördert Bluthochdruck und schlechte Blutzuckerwerte. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass das Fettgewebe – und zwar insbesondere das Fett im Bauchbereich – verschiedene Hormone und Entzündungsstoffe produziert, die in den Stoffwechsel eingreifen. Wer durch Umstellung seiner Ernährung und regelmäßige körperliche Bewegung Übergewicht abbaut, kann allein schon damit – ganz ohne medikamentöse Therapie – seine Blutzucker- und Blutdruckwerte verbessern und so seine Nieren unterstützen. Starkes Übergewicht wirkt sich Studien zufolge auch direkt schädlich auf die Nieren aus.

Das können Sie selbst tun: Abnehmen, um das Körpergewicht in einen Normalbereich zu bringen. Das richtige Vorgehen dabei mit einem Arzt abklären.

© W&B/Privat

Beratender Experte

Professor Dr. Jan-Christoph Galle ist Direktor der Klinik für Nephrologie und Dialyseverfahren am Klinikum Lüdenscheid