Schmerzmittel: Welches hilft wann?

Schmerztabletten: Häufig und manchmal unbedacht eingenommen.

© W&B/Patrick Paulin/Dr. Ulrike Möhle

Letizia Marsili kennt keinen Schmerz. „Wir sind dagegen unempfindlich – seit drei Generationen“, sagte sie im Dezember 2017 der italienischen Tagespresse. Ein Team von Forschenden hatte damals den Grund für die Schmerzlosigkeit in ihrer Familie herausgefunden: Marsilis Mutter, ihre beiden Kinder, sie selbst und zwei weitere Angehörige haben eine bestimmte Veränderung im Erbgut.

Diese hat zur Folge, dass auf diese Aufgabe spezialisierte Zellen keine Schmerzsignale zum Gehirn leiten. „Wir führen ein normales Leben, vielleicht sogar ein besseres als der Rest der Bevölkerung“, erklärte die damals 52-jährige Marsili vor gut viereinhalb Jahren – anlässlich der Publikation der an ihr gewonnenen Erkenntnisse in der Fachzeitschrift Brain.

Die Entstehung der modernen Schmerztherapie

Keinen Schmerz spüren! Fast jeder Mensch dürfte zahlreiche Situationen kennen, in denen er sich das gewünscht hätte: Nach einer Verletzung – oder wenn sich eine Stelle im Körper ohne äußeres Einwirken unangenehm bemerkbar macht. Und sehr viele Personen haben dauerhaft oder immer wieder Schmerzen: häufig im Rücken, in bestimmten Gelenken oder im Kopf. In Deutschland leidet gut jede und jeder Zehnte an chronischen Schmerzen, die per Definition mindestens drei Monate lang andauern.

Vermutlich schon immer setzten Menschen Substanzen ein, um ihre Beschwerden zu lindern. Der Milchsaft der Samenkapseln des Schlafmohns ist das erste bekannte Schmerzmittel. Im Gebiet des heutigen Irak wurde die Pflanze schon vor über 5000 Jahren angebaut, um Schmerzmittel daraus zu gewinnen.

Im Jahr 1804 isolierte der deutsche Apothekergehilfe Friedrich Sertürner aus dem getrockneten Milchsaft – bekannt als Opium – die Reinsubstanz Morphin, ein wichtiges Medikament in der modernen Schmerztherapie. Mittlerweile gibt es synthetische Opioide, die hundert- bis tausendfach stärker wirken, also in sehr viel niedrigeren Dosen den gleichen Effekt erzielen wie Morphin.

Wahl des Mittels richtet sich auch nach Stärke der Beschwerden

Opioide sind eine von mehreren Substanzklassen, die zur Schmerzbehandlung eingesetzt werden. Die Wahl des Mittels richtet sich unter anderem nach der Intensität der Beschwerden. Ärztinnen und Ärzte nutzen eine Skala von null bis zehn, um sie abzuschätzen: Null bedeutet kein Schmerz, zehn unerträgliche Pein.

„Dieses einfache Zahlenschema ist zum Beispiel nach chirurgischen Eingriffen sehr hilfreich“, sagt Professorin Herta Flor, Schmerzforscherin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit an der Medizinischen Fakultät Mannheim. Ärztinnen und Ärzte können so überprüfen, wie gut die eingesetzten Mittel wirken und die Therapie an den jeweiligen Bedarf anpassen. „Es ist wichtig, Menschen nach einer Operation möglichst schmerzfrei zu halten. Das senkt das Risiko, dass Schmerzen chronisch werden“, sagt Flor.

Wie wirken Schmerzmittel? Das erklärt auch unser Video:

Dreistufiges WHO-Schema bietet Orientierung

Als Basis der medikamentösen Schmerztherapie dient der dreistufige WHO-Leitfaden: Er rät bei leichtem Schmerz zu Substanzen wie etwa Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Diclofenac und Paracetamol. Bei moderatem bis starkem Schmerz zu schwach wirkenden Opioiden und bei extremem Schmerz zu stark wirkenden Opioiden. Je nach Bedarf werden zusätzlich bestimmte Begleitsubstanzen eingesetzt.

Das WHO-Schema dient aber nur zur groben Orientierung. Professor Winfried Häuser von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft hält es bei Schmerzen, die nicht durch Krebserkrankungen bedingt sind, für irreführend. Denn es täuscht vor, dass starke Opioide immer am wirksamsten sind.

Arthrose, Rheuma, Tumor: Je nach Schmerzursache werden verschiedene Mittel eingesetzt

„Welches Schmerzmittel sich am besten eignet, hängt von der jeweiligen Krankheit und den Schmerzursachen ab.“ Die Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften liefern Ärztinnen und Ärzten die Grundlage für ihre Entscheidungen. „Patientinnen und Patienten können sich auch selbst informieren, Menschen mit Kreuzschmerzen zum Beispiel in einer laienverständlichen Version der Nationalen Versorgungsleitlinie“, ergänzt Häuser.

So wirken bei Beschwerden durch Gelenkverschleiß (Arthrose) sogenannte Cox-Hemmer wie Diclofenac und Ibuprofen in der Regel am besten. Bei rheumatischen Erkrankungen wiederum stoppen Cortison-Präparate akute entzündliche Schübe. Weitere rheumaspezifische Arzneien halten die Entzündungen langfristig in Schach. Gegen Nervenschmerzen wirken oft das Epilepsiemedikament Pregabalin und bestimmte Antidepressiva am besten. Und bei Tumorschmerzen sind Opioide häufig die erste Wahl.

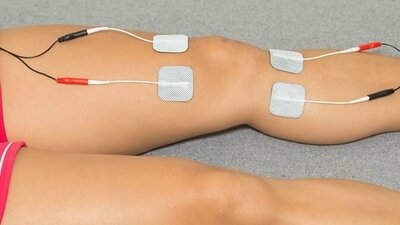

Alternativen zur medikamentösen Therapie

Doch Medikamente sind nicht die einzigen Mittel gegen den Schmerz. „In vielen Fällen sind andere Verfahren langfristig wirksamer und auch besser verträglich“, sagt Häuser. Bei chronischen Muskelschmerzen (Fibromyalgie) etwa sind Entzündungshemmer fast wirkungslos. Leichtes Ausdauertraining kombiniert mit einer Psychotherapie hat langfristig viel bessere Effekte als jedes Medikament.

Bei Arthroseschmerz wiederum kommt es darauf an, seine Gelenke zu bewegen und zu entlasten. Bei hartnäckigem Rückenschmerz sind häufig Physiotherapie und gezielter Reha-Sport am besten. Ärztinnen, Ärzte und Krankenkassen helfen, passende Angebote zu finden.

Gefahr der Abängigkeit: Opioidkrise in den USA

Schmerzmittel sind einerseits ein Segen: Dank ihrer Hilfe muss heutzutage kaum jemand mehr an unerträglicher Pein leiden. Doch sie können andererseits zum Fluch werden. Wohin der falsche Einsatz führen kann, zeigt das Beispiel der USA. Dort starben laut der US-Behörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) seit dem Jahr 1999 fast 932 000 Menschen an den Folgen einer Überdosis von Medikamenten und Drogen. Die meisten Opfer waren von Schmerzmitteln abhängig geworden, die Ärztinnen und Ärzte ihnen zuvor verschrieben hatten. Das Phänomen in den USA ist als Opioidkrise bekannt.

In Deutschland gibt es keine solche Krise. Einige Gründe: Die Verordnung von Opioiden unterliegt hierzulande strikteren Regeln, unser Gesundheitssystem ist besser. Und es gab hierzulande auch keinen sozialen Abstieg großer Bevölkerungsgruppen. In den USA hingegen schon – ein Mitgrund für die dortige Opioidkrise.

Andererseits werden in Deutschland pro Einwohner mehr Opioide verordnet als in den meisten anderen Ländern. „0,3 bis 5 Prozent der Patientinnen und Patienten verwenden diese Medikamente nicht sachgemäß“, sagt Häuser. Manche nehmen Opioide ohne eindeutigen Nutzen, andere werden von ihnen abhängig. Umgekehrt könne auch die Angst vor einer Sucht schaden, wenn dadurch Therapien mit Opioiden nicht erfolgen, obwohl sie nötig wären.

Schmerzmittel nur so wie verordnet einnehmen

Generell sollten Patientinnen und Patienten ihre Schmerzmittel so wie verordnet einnehmen. Wer Nebenwirkungen spürt, sollte darüber mit seiner Ärztin oder seinem Apotheker sprechen. Und alle sollten sich kundig machen, wie lange die Schmerzmittel maximal eingenommen werden dürfen. Denn sie beseitigen nicht die Ursachen der Beschwerden.

Hinzu kommt: Viele Mittel verlieren mit der Zeit ihre schmerzlindernde Wirkung. Bestimmte Opioide können das eigene Schmerzempfinden sogar noch verstärken. Und manche Kopfschmerzmittel rufen nach einiger Zeit genau die Beschwerden hervor, gegen die sie sich eigentlich richten. „Bei chronischem Schmerz sind oft Aktivitätsmuster von Nerven im Gehirn und Rückenmark verändert“, erklärt Herta Flor. Der Schmerz hat sich sozusagen verselbstständigt und im Gedächtnis verankert. Die gute Nachricht: Chronischer Schmerz lässt sich wieder verlernen.

Wer keine Schmerzen empfindet, verletzt sich eher

Schmerzfreie Menschen brauchen all das nicht. Doch leben sie wirklich besser? Flor bezweifelt das: „Ich wünsche niemandem, keinerlei Schmerzen zu haben. Das kann sogar lebensgefährlich werden.“ Studien belegen die Nachteile.

Betroffene verbrennen sich an heißen Herdplatten, erleiden Knochenbrüche, ohne es sofort zu bemerken. Besonders gefährdet sind kleine Kinder. Sie verletzten sich zum Beispiel nach dem Zahnen an Zunge, Lippen und Fingern. Weitgehend schmerzlos sind auch nur wenige Menschen. Die Forschung an ihnen soll zu neuartigen Arzneien führen, die die Effekte ihrer Gendefekte nachahmen.