Nackenschmerzen: Wenn der Hals wehtut und steif ist

Verspannte Muskeln machen dem Nacken besonders häufig zu schaffen

© Getty Images/Halfpoint Images/Moment

Was sind Nackenschmerzen überhaupt?

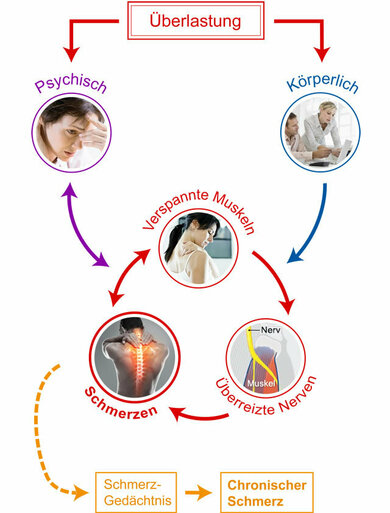

Die Hauptursachen für Nackenschmerzen sind Haltungsprobleme und überlastete Muskeln im Rücken-, Nacken- und Schulterbereich. Diese Muskeln verkürzen und verhärten sich mit der Zeit, was zu starken Schmerzen führen kann, wenn Druck auf typische Stellen ausgeübt wird. Selbst eine leichte zusätzliche Belastung oder Stress können ausreichen, um das Gleichgewicht zu stören, das mühsam aufrechterhalten wurde. Die Schmerzen können Fehlhaltungen verstärken, die wiederum den Schmerz verstärken - ein Teufelskreis entsteht (siehe Grafik).

Wenn Schmerzen sich verselbstständigen, wird es schwieriger, sie in den Griff zu bekommen. Sie können chronisch werden

© Thinkstock/istock, iStock/Yuri Arcurs, istock/People Images, istock/decade3d, W&B/Ulrike Möhle

In den ersten drei Wochen gelten Nackenschmerzen als akut. Wenn sie nach einem beschwerdefreien Monat wieder auftreten oder sich wiederholen, werden sie als wiederkehrend (rezidivierend) bezeichnet. Wenn Nackenschmerzen länger als etwa drei Monate anhalten, gelten sie als chronisch. Ähnlich wie bei Rücken- oder Kreuzschmerzen unterscheiden Ärzte auch bei Nackenschmerzen zwischen spezifischen Ursachen und nicht spezifischen Beschwerden. In Fällen von nicht spezifischen Beschwerden sind normalerweise keine weiteren Untersuchungen erforderlich.

Welche Ursachen können Nackenschmerzen haben?

Sehr häufig oder recht häufig:

- Muskelverspannungen (mit Abstand häufigste Ursache!), etwa der "Handynacken"

- Degenerative Erkrankungen des Bewegungssystems: Schäden der Bandscheiben und Wirbelkörper (Chondrose und Osteochondrose) der Halswirbelsäule, Bandscheibenvorfall, degenerative Instabilität, Verschleiß der kleinen Wirbelgelenke (Arthrose, auch Facettengelenkarthrose), Bildung knöcherner Sporne an den Wirbeln (Spondylose) oder Verkalkung von Bändern, dadurch Einengung des Wirbelkanals oder von Zwischenwirbellöchern

- Psychische Faktoren (z.B. depressive Verstimmung)

- Krankheiten innerer Organe: Herzkranzgefäßerkrankung, auch koronare Herzkrankheit (Angina pectoris, Herzinfarkt), Erkrankungen der Hauptschlagader des Körpers (Aorta), der Speiseröhre, der Lungen

- Fibromyalgiesyndrom (chronische Schmerzkrankheit)

- Verletzungen: Muskelzerrungen, Beschleunigungsverletzungen wie das Schleuder- oder sogenannte Dezelerationstrauma (eine Verletzung durch plötzliches Abbremsen) der Halswirbelsäule; Wirbelbrüche oder -verrenkungen, Bänderrisse, Schädigungen/Verlagerungen der Bandscheiben, traumatisch bedingte Instabilität

Seltener oder sehr selten:

- Fokale zervikale Dystonien (Bewegungsstörung mit unwillkürlichen Kopfbewegungen durch länger anhaltende Muskelkontraktionen, die auch schmerzhaft sein können)

- Nacken-Zungen-Syndrom (ausgelöst durch verschleißbedingte Veränderungen an der Halswirbelsäule; einseitige Schmerzen am Nacken und Hinterkopf bei plötzlichem Kopfdrehen, Missempfindungen und oft vorübergehendes Pelzigkeitsgefühl der Zungenhälfte auf der Seite, auf der auch die Kopfschmerzen auftreten)

- Infektionen der Wirbel, Bandscheiben, der Halsweichteile (Abszess) oder der Gehirnhaut (Meningitis)

- Rheuma und andere entzündliche Erkrankungen des Bewegungssystems wie die Bechterew-Krankheit, eine Polymyalgia rheumatica (rheumatischer Vielmuskelschmerz), Knochenstoffwechselkrankheiten wie beispielsweise Osteoporose

- Geschwulst- und Tumorerkrankungen

- Gehirnblutung (Subarachnoidalblutung; Notfall: extrem starke Kopf- und Nackenschmerzen, Nackensteifigkeit, eventuell Bewusstlosigkeit bei Anstieg des Hirndrucks), Kleinhirninfarkt

- Nackenschmerzen als Teilsymptom des sogenannten Spannungs-Kopfschmerzes; mitunter auch in zeitlichem Zusammenhang mit einem Migräneanfall möglich

Wann sollte man wegen Nackenschmerzen zur Ärztin oder zum Arzt gehen?

Es gibt Situationen und Anzeichen, in denen man sich unbedingt ärztliche Hilfe suchen sollte.

- Vorangegangener Unfall

- Genickstarre (man kann den Kopf nicht mehr zur Brust beugen)

- Kontrollverlust beim Wasserlassen oder Stuhlgang

- Kopfschmerzen mit Übelkeit, Erbrechen, Schwindel oder Lichtempfindlichkeit

- Starke Schmerzen, die sowohl in Ruhe als auch bei Bewegung gleichbleibend sind

- Unerklärlicher Gewichtsverlust, Fieber oder Schüttelfrost

- Nervenstörungen, Lähmungen oder Schwierigkeiten, den Arm oder die Finger zu bewegen

Auch ständiges Kribbeln, häufig eingeschlafene Hände oder Beine, Schwäche in den Beinen und Probleme mit dem Gleichgewicht beim Gehen sollten ärztlich abgeklärt werden.

Wie werden Nackenschmerzen diagnostiziert?

Wenn Sie Nackenschmerzen haben, sind die Hausarzt- oder die Orthopädiepraxis die ersten Anlaufstellen. Bei Bedarf werden Sie dann in Spezialpraxen überwiesen, zum Beispiel aus der Neurologie, inneren Medizin, Rheumatologie oder Endokrinologie. Falls keine organischen Ursachen vorliegen, können auch Psychiaterinnen und Psychiater oder Psychotherapeutinnen und -therapeuten die richtige Wahl sein.

Unkomplizierte Nackenschmerzen durch Muskelverspannungen werden klinisch diagnostiziert. Das bedeutet, dass die Ärztin oder der Arzt das Beschwerdebild, die Krankengeschichte und den körperlichen Befund für die Diagnose für ausreichend hält. Bei der Untersuchung werden Körperbau, die Beweglichkeit von Kopf, Hals, Schultern, Armen und anderen Gelenken überprüft.

Der Arzt oder die Ärztin beurteilt die Spannung, Kraft und Reflexe der Muskeln sowie die Berührungsempfindlichkeit. Sie oder er prüft, ob bestimmte Bewegungen des Kopfes oder Arms Schmerzen auslösen und ob es schmerzempfindliche Stellen an der Wirbelsäule gibt. Zudem werden Mund und Rachen untersucht und nach eingenommenen Medikamenten, wie Kortison, gefragt. Ein Schmerzfragebogen kann ebenfalls aufschlussreich sein.

Für eine genauere Diagnose können bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT oder MRT der Halswirbelsäule und gegebenenfalls des Halses oder Kopfes genutzt werden. Untersuchungen der Halsgefäße mit Farbdoppler (Duplexsonografie), Bluttests, kardiologische Tests und neurologische Untersuchungen können ebenfalls erforderlich sein. Wer letztlich die Behandlung übernimmt, hängt von den Untersuchungsergebnissen ab. Wenn eine Operation an der Wirbelsäule notwendig ist, übernehmen Fachleute aus der Neurochirurgie, orthopädischen Chirurgie oder Unfallchirurgie je nach Krankheitsbild die Therapie.

Wie werden Nackenschmerzen behandelt?

Verspannungsbedingte Nackenschmerzen können mit verschiedenen Maßnahmen behandelt werden, die die Genesung unterstützen und Schmerzen lindern.

- Schmerzmittel: Kurzzeitig eingenommene Schmerzmittel wie nicht-steroidale Antirheumatika (NSAIDs) können bei der Schmerzlinderung helfen. Diese sollten jedoch in niedriger Dosierung und nur für kurze Zeit eingenommen werden.

- Wärmepackungen: Bei nicht entzündlichen Schmerzursachen können Wärmepackungen helfen, die Durchblutung zu fördern und die Muskeln zu entspannen.

- Medikamente gegen Entzündungen: Wenn eine entzündlich-systemische Ursache vorliegt, wird die Ärztin oder der Arzt spezifische entzündungshemmende Medikamente verschreiben.

- Physikalische Anwendungen: Elektrotherapie und Massagen können die Durchblutung und den Stoffwechsel im Gewebe fördern und entspannend wirken. Allerdings fehlen aussagekräftige Studien zur Wirksamkeit dieser Behandlungen.

- Halskrawatten: Diese werden heute eher zurückhaltend eingesetzt, da sie bei längerer Anwendung die Muskeln schwächen können. Sie sind nur in speziellen Fällen, wie bei bestimmten Instabilitäten der Halswirbelsäule, sinnvoll.

- Physiotherapie: Besonders bei subakuten oder chronischen Schmerzen ist Physiotherapie wichtig. Sie hilft, verspannte und verkürzte Muskeln zu dehnen und zu kräftigen. Auch Haltungstraining und meditative Bewegungstherapien wie Tai Chi oder Yoga können hilfreich sein.

- Entspannungsverfahren: Progressive Muskelrelaxation und Biofeedback können helfen, die Muskelspannung zu reduzieren und Tiefenentspannung zu erreichen.

- Psychotherapie: Bei einer überlagernden Depression kann eine psychotherapeutische Behandlung, eventuell kombiniert mit Antidepressiva, hilfreich sein.

- Chirotherapie/Manuelle Medizin: Diese sollte im Halsbereich nur von erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten und nach ärztlicher Verordnung angewendet werden. Besonders bei der Bechterew-Erkrankung sollte keine Manipulationstechnik angewandt werden. Stattdessen sind vorsichtig-mobilisierende Verfahren zu bevorzugen

Diese Ansätze können einzeln oder in Kombination angewendet werden, je nach der genauen Diagnose und dem individuellen Zustand des Patienten. Es ist wichtig, die Behandlung mit einem Arzt abzusprechen, um die geeignetsten Maßnahmen zu bestimmen.

Was kann man selbst gegen Nackenschmerzen tun?

Wenn die Ursache der Nackenschmerzen klar ist, kann man nach ärztlicher Abspreche die Nackenschmerzen durch eine Vielzahl von Maßnahmen selbst lindern.

- Wärmeanwendungen: Nutzen Sie Rotlicht, durchblutungsfördernde Salben oder Wärme-Pflaster (z.B. mit Nonivamid oder Cayenne-Pfeffer). Diese können bei schmerzhaften Muskelverspannungen und -zerrungen hilfreich sein. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Arzt oder Apotheker beraten.

- Bewegung mit Maß: Vermeiden Sie sowohl Überlastungen aber auch übertriebene Schonung wie Bettruhe. Eine moderate Aktivität ist förderlich für die Heilung.

- Leichte Übungen: Beginnen Sie langsam mit leichten Dehnungsübungen für die Muskeln unter Anleitung eines Physiotherapeuten. Führen Sie diese Übungen regelmäßig fort und steigern Sie sie schrittweise.

- Haltungskorrektur: Korrigieren Sie gegebenenfalls Ihre Haltung mithilfe eines Physiotherapeuten und lernen Sie Techniken, um Ihren Hals zu entspannen.

- Stressabbau: Versuchen Sie, Stress zu vermeiden, abzubauen oder auszugleichen. Techniken wie Meditation, Yoga oder progressive Muskelentspannung können dabei hilfreich sein.

- Ergonomischer Arbeitsplatz: Achten Sie auf eine wirbelsäulenfreundliche Sitzposition am Arbeitsplatz. Nutzen Sie ergonomische Möbel und machen Sie regelmäßige Entspannungs- und Bewegungspausen.

- Schutz vor Kälte und Zugluft: Meiden Sie Zugluft und Feuchtigkeit. Halten Sie Ihren Nacken und Hals warm, besonders bei kaltem Wetter.

- Optimale Schlafbedingungen: Wählen Sie eine geeignete Matratze und sorgen Sie eventuell für einen flachen Ausgleich der Nackenwölbung durch das richtige Kissen.

- Fehlsichtigkeit korrigieren: Lassen Sie eine Fehlsichtigkeit korrigieren, um unnötige Nackenbelastungen durch falsche Kopfhaltungen zu vermeiden. Bei Alterssichtigkeit empfiehlt es sich, rechtzeitig eine Bildschirmbrille anfertigen zu lassen.

- Innere Einstellung: Finden Sie innerlich Abstand zu Ihren Nackenschmerzen und richten Sie Ihren Blick zuversichtlich nach vorn. Akzeptieren Sie die Situation, ohne sich zu sehr darauf zu fixieren.

Wenn die Schmerzen anhalten oder sich verschlimmern, sollten Sie sich weitere ärztliche Hilfe suchen.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.

Quellen:

- Martin Scherer, Jean-François Chenot: Nackenschmerzen, DEGAM S1 Handlungsempfehlung. Leitlinie: 2016. Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin Online: https://www.degam.de/... (Abgerufen am 01.07.2024)

- Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG): Nackenschmerzen. gesundheitsinformation.de: https://www.gesundheitsinformation.de/... (Abgerufen am 01.07.2024)

- AOK: Wie Nackenschmerzen entstehen und was hilft. Online: https://www.aok.de/... (Abgerufen am 01.07.2024)

- E. v.d. Lippe, L. Krause, M. Porst et al.: Prävalenz von Rücken- und Nackenschmerzen in Deutschland. , Ergebnisse der Krankheitslast- Studie BURDEN 2020.. In: Journal of Health Monitoring : 10.03.2021, https://doi.org/...