Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom)

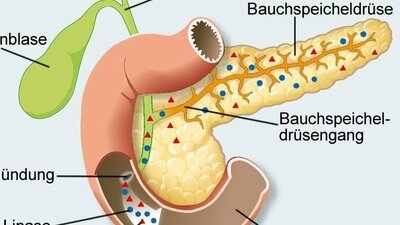

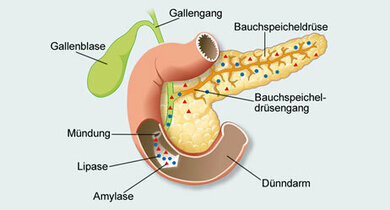

Die Bauchspeicheldrüse (medizinisch: das Pankreas, im Bild gelb) erstreckt sich quer im Oberbauch hinter dem Magen

© W&B/Kühn

Was ist Bauchspeicheldrüsenkrebs?

Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom) ist eine bösartige Gewebsveränderung der Bauchspeicheldrüse (Pankreas). In 70 Prozent der Fälle ist der breitere Teil des Pankreas davon betroffen, der sogenannte Pankreaskopf. Über 95 Prozent der Pankreaskarzinome sind Adenokarzinome und entstehen durch die bösartige Entartung von Drüsenzellen der Pankreasgänge (exokrines Pankreas). Andere bösartige Tumore ebenfalls aus den Gangzellen (zystische Tumore) oder dem Pankreasgewebe (sekretproduzierende Pankreaszellen, azinäre Tumore) sowie Tumore des endokrinen Pankreas (hervorgehend aus den Langerhans-Inseln) sind sehr viel seltener.

Im Jahr 2014 erkrankten knapp 17.100 Menschen in Deutschland neu an Bauchspeicheldrüsenkrebs (8.550 Männer und 8.580 Frauen). Die Prognose für 2018 wird mit 19.000 Neuerkrankungen angegeben (je 9.500 Frauen und Männer). Das Pankreaskarzinom (Stand 2014) liegt bei den Männern auf Platz 10 aller Krebsneuerkrankungen, bei Frauen auf Platz 6. Das mittlere Erkrankungsalter liegt für Männer bei 72, für Frauen bei 75 Jahren.

Freisetzung der Verdauungsenzyme (Lipase und Amylase ) aus dem Pankeas

© W&B/Dr. Ulrike Möhle

Rauchen ist ein Risikofaktor für Pankreaskrebs

© istock/BigPappa

Ursachen für die Entstehung von Bauchspeicheldrüsenkrebs

Die Ursachen von Bauchspeicheldrüsenkrebs sind nicht genau bekannt.

Zur "Risikogruppe Bauchspeicheldrüsenkrebs" zählen insbesondere Personen, die folgende Merkmale aufweisen:

- Zigarettenrauchen - aktiv und passiv

- Übermäßiger Alkoholkonsum

- Übergewicht

- Diabetes mellitus Typ 2 (Zuckerkrankheit)

- Vererbte und/oder chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis)

- Erbliche (genetische) Veranlagung (Brust- oder Eierstockkrebs in der Familie)

- Bauchspeicheldrüsenkrebs bei Verwandten ersten Grades (Familiäres Pankreaskarzinom, wenn mindestens zwei Verwandte ersten Grades an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sind)

- Polypen im Magen-Darm-Trakt (Peutz-Jeghers-Syndrom)

- Hoher Verzehr von verarbeiteten Fleischprodukten, gegrillten oder geräucherten Lebensmitteln

Nicht eindeutig geklärt ist, welche Rolle Umweltfaktoren oder beruflich bedingte Belastungen spielen.

Oberbauchschmerzen können manchmal ein Hinweis auf Bauchspeicheldrüsenkrebs sein

© Jupiter Images/FRENCH PHOTOGRAPHERS ONLY

Symptome: Welche Beschwerden bereitet ein Bauchspeicheldrüsenkrebs?

Bauchspeicheldrüsenkrebs verursacht zunächst meistens keine Beschwerden. Daher wird der Tumor oft erst spät entdeckt. Allgemeine Symptome können folgende sein:

- Appetitverlust

- Unspezifische Oberbauchbeschwerden

- Übelkeit, Erbrechen

- Durchfall

- ungewollter Gewichtsverlust

Allerdings sind diese Symptome nicht spezifisch für einen Bauchspeicheldrüsenkrebs und können sich auch bei vielen anderen Erkrankungen wie zum Beispiel einer Magen-Darm-Infektion finden.

Ist das Pankreaskarzinom bereits fortgeschritten, kommt es zu ähnlichen Beschwerden wie bei einer chronisch entzündeten Bauchspeicheldrüse. Dazu zählen insbesondere Schmerzen im Oberbauch, die in den Rücken ausstrahlen oder sich gürtelförmig im Körper ausbreiten können. Auch berichten Patienten über nächtliche Bauchschmerzen. Aber auch unklare Verdauungsstörungen (zum Beispiel Völlegefühl) oder Druckgefühl können auf Bauchspeicheldrüsenkrebs hinweisen. Bei Sitz im Pankreaskopf kann es zu einer Störung des Galleabflusses mit nachfolgender Gelbsucht kommen.

Im weiteren Verlauf tauchen oft zusätzliche Beschwerden auf, die durch das Tumorwachstum verursacht werden können. Mögliche Spätsymptome sind:

- Rückenschmerzen

- Oberbauchschmerzen, auch nachts

- Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Begleitpankreatitis)

- Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) - aufgrund einer gestörten Insulinproduktion

- Neigung zu Blutgerinnseln (Thrombosen) - aufgrund einer gestörten Blutgerinnung

- Vergrößerte Gallenblase ohne Schmerzen, Gelbsucht - Abflussbehinderung der Gallenflüssigkeit durch das Tumorwachstum

Das Abtasten des Bauchs ist gewöhnlich Teil der körperlichen Untersuchung

© PhotoDisc/RYF

Diagnose: Wie wird Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert?

Nach einem ausführlichen Arztgespräch über mögliche Beschwerden, (familiäre) Vorerkrankungen und Lebensgewohnheiten folgt eine körperliche Untersuchung.

Blut-Untersuchung: Nach einer Blutnahme kann der Arzt anhand des Blutbilds einzelne Blutwerte bestimmen und somit den Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenkrebs gegebenenfalls bestärken. Eine Eisenverwertungsstörung in Kombination mit einer Blutarmut (Anämie) kann Hinweis auf einen Tumor sein.

Ultraschall (Sonografie): Beim Ultraschall werden mittels unhörbarer Schallwellen Bilder des Körperinneren – hier im Bereich des Oberbauchs – erzeugt. Die Sonografie stellt die primäre Untersuchungsmethode bei unspezifischen Bauchschmerzen dar. Mit diesem Verfahren lässt sich ein Pankeaskarzimon jedoch nicht immer erkennen. Dies hängt einerseits vom Tumorstadium ab und zum anderen ist die Bauchspeicheldrüse nicht immer gut durch eine Sonografie der Bauchdecke erkennbar. Staut sich Gallenflüssigkeit (Cholestase), kann dies diagnostiziert werden. Zur besseren Beurteilbarkeit der Bauchspeicheldrüse erfolgt eine Endosonografie.

Endoskopischer Ultraschall (Endosonografie): Mit dieser ergänzenden Methode führt der Arzt ein Gerät (einen dünnen Schlauch, ähnlich einer Magenspiegelung) über den Mund und Rachen bis in den Dünndarm ein, das von dort Bilder aus dem Inneren liefert. Diese Untersuchung kann falls nötig in einer Kurznarkose durchgeführt werden. Im Rahmen der Endosonografie können aus verdächtigen Bereichen auch Gewebeproben (Biopsien) entnommen werden.

Computertomografie (CT):Die Computertomografie ist ein spezielles Röntgen-Verfahren. Anhand von Schnittbildern ist es dem Arzt möglich, die Größe und Ausdehnung des Tumors zu beurteilen. Die CT-Bilder helfen dabei abzuschätzen, ob eine Operation infrage kommt.

Kernspintomografie oder Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT): Mittels Kontrastmittel gelingt bei dieser Untersuchungsmethode eine gute Darstellung von Gallen- und Bauchspeicheldrüsengängen. Das Verfahren lässt zudem zu, gut zwischen Tumor und Pankreasgewebe zu unterscheiden. Die MRT bietet darüber hinaus deutliche Vorteile beim Aufspüren von Lebermetastasen.

Endoskopische Retrograde Cholangio-Pankreatikoskopie (ERCP): Die ERCP zeichnet sich ähnlich wie die Endosonografie insbesondere dadurch aus, dass hierbei die Bauchspeicheldrüse und das angrenzende Gewebe (zum Beispiel Gallenwege und Gallenblase) direkt von innen betrachtet werden können. Zusätzlich wird bei der ERCP ein Kontrastmittel zur Darstellung des Bauchspeicheldrüsen- und Gallengangsystems eingespritzt. Die Untersuchung kann außerdem auch dazu eingesetzt werden, im Falle einer Gelbsucht den behinderten Galleabfluss durch das Einbringen von Röhrchen (Stents) aus Plastik oder Metall zu beheben.

Bauchspiegelung (Laparoskopie) oder Bauchschnitt (Laparotomie): Wenn die Unterscheidung zwischen chronischer Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis) und Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom) nicht gelingt oder die Tumorausbreitung unklar ist, kann eine Bauchspiegelung nötig sein – unter Umständen auch ein Bauchschnitt. Durch den direkten Blick ins Innere und der Entnahme von Gewebeproben erhält der Arzt zusätzliche Hinweise, um welche Erkrankung es sich genau handelt und wie ausgedehnt sie ist (Staging Laparoskopie).

Tumormarker Um den Verlauf einer Tumorerkrankung zu beurteilen, kann manchmal die Beobachtung bestimmter Blutwerte herangezogen werden, so genannte Tumormarker. Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs eignet sich am ehesten der Tumormarker CA 19-9. Allerdings kann dieser Marker auch bei anderen Erkrankungen erhöht sein. Zudem gibt es Menschen, denen ein bestimmtes Blutgruppen-Antigen fehlt und die daher gar kein CA 19-9 produzieren können. Für die frühe Tumordiagnose hat sich der Marker als wenig hilfreich erwiesen. CA 19-9 wird daher nicht als "Diagnosemarker" sondern als "Verlaufs-Marker" verwendet. Mit ihm lässt sich gegebenenfalls der Verlauf der Erkrankung – zum Beispiel unter Chemotherapie – beurteilen oder ein Rückfall nach erfolgter Operation frühzeitig erkennen.

Weitere Tumormarker zur Frühdiagnose befinden sich in der Erprobungsphase, dies ist bisher aber noch Zukunftsmusik.

Die Operation ist eine Therapieoption. Sie kommt jedoch nicht immer infrage

© Jupiter Images/FRENCH PHOTOGRAPHERS ONLY

Therapie: Wie wird Bauchspeicheldrüsenkrebs behandelt?

Operative Entfernung

Eine Operation bei Bauchspeicheldrüsenkrebs ist abhängig davon, wie weit sich der Tumor ausgebreitet hat und welcher Teil des Pankreas davon betroffen ist. Dementsprechend werden entweder Bauchspeicheldrüse und gegebenenfalls angrenzende Organe (wie Zwöffingerdarm, Magen und Gallenblase) teilweise oder vollständig entfernt. Neben dem Tumorstadium spielen auch der Allgemeinzustand, vorhandene Vorerkrankungen und die persönlichen Wünsche des Patienten dabei eine Rolle, welche Therapieform gewählt wird. Folgende Eingriffe sind möglich:

• Geht der Tumor vom Pankreaskörper aus, werden Pankreaskörper und -schwanz fast vollständig entfernt. Manchmal ist eine komplette Entfernung der Bauchspeicheldrüse mitsamt des Zwölffingerdarms (totale Duodenopankreatektomie) erforderlich.

• Befindet sich das Karzinom im linken Teil der Bauchspeicheldrüse (Pankreasschwanz), so wird eine Pankreaslinksresektion (Pankreasteilresektion) durchgeführt oder die Operation wird - wenn notwendig - auf weitere Bereiche der Bauchspeicheldrüse und angrenzende Strukturen (zum Beispiel die Milz) erweitert.

• Liegt ein Befall des Pankreaskopfes vor (Pankreaskopfkarzinom), müssen mehrere Organe ganz oder teilweise entfernt werden (partielle Duodenopankreatektomie): Zwölffingerdarm (Duodenum), Gallenblase, Bauchspeicheldrüse (eventuell mit Erhalt des Pankreasschwanzes) und der untere Teil des Magens (etwa 66 Prozent). Dabei wird häufig die Whipple-Operation oder Kausch-Whipple-Operation angewandt, welche den Schließmuskel des Magens (Pylorus) erhält. Dieser Muskel besteht aus einer ringförmig angeordneten Muskulatur, die sich zwischen Magen und Zwölffingerdarm befindet und den Nahrungstransport vom Magen in den Darm reguliert.

Bei jeder Operation werden mindestens zehn angrenzende Lyphknoten mit entfernt und untersucht, ob sich in diesen bereits Tumorzellen befinden (Lymphknotenmetastasierung).

Sollte sich bei der Operation herausstellen, dass bereits eine sichtbare Metastasierung stattgefunden hat, wird die Operation in der Regel abgebrochen und andere Therapieoptionen angewandt, da in diesem Fall keine operative Heilung mehr möglich ist.

Chemotherapie

- postoperative Chemotherapie

Nach erfolgreicher Operation wird eine ergänzende (adjuvante) Chemotherapie meist mit dem zelltötende Wirkstoff Gemcitabin durchgeführt, um das Rückfallrisiko und Wiederauftreten des Krebses (Rezidiv) zu vermeiden oder zumindest hinauszuzögern. Für Patienten, welche Gemcitabin nicht vertragen, steht mit 5-Fluorouracil und Folinsäure eine alternative Behandlung zur Verfügung. Die Nebenwirkungen der Chemotherapie sind akzeptabel und in der Regel gut beherrschbar. Es kann zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen – überwiegend in leichterer Form. Auch Schwäche oder Schleimhautentzündungen sind als Nebenwirkungen bekannt. Schwerer Haarausfall tritt eher selten auf.

- palliative Chemotherapie

Ist der Tumor bereits weit fortgeschritten (also operativ nicht mehr heilbar) und findet sich bereits eine Metastasierung stellt eine Chemotherapie ebenfalls meist mit Gemcitabin gegebenenfalls in Kombination mit Erlotinib oder nab-Paclitaxel die Behandlung der Wahl dar. Bei jüngeren Patienten kann auch die Kombination von 5-Fluorouracil und Folinsäure gepaart mit den Substanzen Irinotecan und Oxaliplatin (FOLFIRINOX) angewendete werden. Ziel ist es, Beschwerden zu lindern und die Überlebenszeit zu verlängern. Spricht der Tumor nicht auf die jeweiligen oben genannten Präparate an oder kommt es zu Unverträglichkeiten, kann auf eine andere Substanz oder Kombination umgestellt werden.

Strahlentherapie

Eine Strahlentherapie wird bei Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Regel nur dann durchgeführt, wenn es zu einer Absiedlung von Tumorzellen im Knochen oder Gehirn gekommen ist und diese Beschwerden bereiten.

Beim örtlich fortgeschrittenen, nicht operablen Bauchspeicheldrüsenkrebs kann möglicherweise eine sogenannte sequentielle Therapie in Frage kommen. Hierbei erfolgt zunächst eine alleinige Chemotherapie. Kommt es unter der Therapie innerhalb drei Monaten zu keiner Metastasierung, kann gegebenenfalls eine Strahlentherapie in Kombination mit einer Chemotherapie (Strahlenchemotherapie) erwogen werden. Bei manchen Patienten kann der Tumor im Anschluss an die Behandlung operiert werden. Allerdings ist die Studienlage hierzu nicht eindeutig.

Weitere Therapieansätze

- Schmerzlinderung

Eines der wichtigsten Ziele bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, Schmerzfreiheit oder zumindest maximale Schmerzlinderung zu erreichen. Während einer Schmerztherapie werden bestimmte Medikamente entsprechend der WHO Empfehlung (WHO-Stufenschema) gegen die Tumorschmerzen verabreicht.

- Unterstützung der Pankreasfunktion

Wurde ein großer Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt oder durch das Tumorwachstum zerstört, kann es zu Funktionseinschränkungen in Form von zu geringer Insulinbildung und damit zur Entwicklung einer Zuckerkrankheit (Diabetes) kommen. In diesem Fall muss Insulin gespritzt werden. Auch kann es durch eine verminderte Bereitstellung von Verdauungsenzymen zu Durchfällen (Fettstühlen) und einer mangelnden Verwertung der Nahrung kommen. Dann ist die Einnahme von Enzympräparaten als Tabletten nötig.

- Behandlung von Gallenabflussstörungen

Kommt es aufgrund des Tumorwachstums zu Abflussstörung der Galle kann ein Röhrchen in den Gallengang (Stent) mittels ERCP (siehe unter Diagnose) eingebracht werden und damit einen ungestörten Galleabfluss ermöglichen. Gegebenenfalls ist im weiteren Verlauf ein Stent-Wechsel nötig.

Nachsorge Nach einer erfolgreichen operativen Entfernung des Tumors, aber auch, wenn keine OP erfolgte, sind regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen wichtig. Hierbei gilt es in erster Linie, Krankheits- und Therapiefolgen zu erkennen und zu behandeln. Insbesondere für Patienten, die nicht operiert werden konnten, ist eine optimale Schmerztherapie sehr wichtig. Auch eine Ernährungsberatung und eine begleitende psychoonkologische Betreuung kann für Betroffene sinnvoll sein.

Wer mit dem Rauchen aufhört senkt sein Risiko, an Krebs zu erkranken

© Shutterstock/aslysun

Vorbeugen: Lässt sich gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs vorbeugen?

Um das Risiko von Bauchspeicheldrüsenkrebs zu verringern ist es ratsam, auf Nikotin sowie auf den übermäßigen Konsum von Alkohol zu verzichten. Auch eine ausgewogene und fettarme Ernährung kann dabei helfen, lange gesund zu leben. Ein normales Gewicht und genügend Bewegung sollten angestrebt werden.

Die häufig sehr allgemeinen Symptome verleiten dazu, nicht primär an einen Bauchspeicheldrüsenkrebs zu denken. Gerade Menschen mit höherem Krankheitsrisiko sollten unklare Beschwerden rasch abklären lassen. Spezielle Methoden zur Früherkennung eines Bauchspeicheldrüsenkrebses bei symptomlosen Personen stehen allerdings nicht zur Verfügung. Für Patienten mit genetischen Vorerkrankungen oder familiärer Belastung können regelmäßige Untersuchungen (Labor, Bildgebung) sinnvoll sein.

Prognose

Wenn der Tumor auf die Bauchspeicheldrüse begrenzt ist und durch einen operativen Eingriff komplett entfernt werden kann, ist eine Heilung möglich. Meist haben sich die Krebszellen zum Zeitpunkt der Diagnose jedoch schon über die Bauchspeicheldrüse hinaus ausgebreitet oder sind in andere Organe wie beispielsweise Leber oder Lunge eingedrungen. Dann ist eine Heilung nicht mehr möglich. In solchen Fällen zielt die Therapie darauf ab, das Tumorwachstum zu verlangsamen und bestmögliche Beschwerdefreiheit zu erzielen (palliative Therapie).

Mehr Informationen finden Sie auch hier beim Krebsinformationsdienst

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.