Gastroskopie: Spiegelung des Magens

Blick in den Magen: Mit dem Gastroskop möglich

© W&B/Szczesny

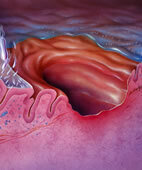

Die Magenspiegelung kann eine Infektion mit Bakterien (Helicobacter pylori) bestätigen.

© iStock/Axel Kock

Was lässt sich durch eine Magenspiegelung erkennen?

Die Magenspiegelung kann helfen, die Ursache für Beschwerden im oberen Verdauungstrakt zu ermitteln. Eine Gastroskopie kommt bei folgenden Beschwerden infrage:

- wiederkehrendes Sodbrennen

- anhaltende Übelkeit und Erbrechen

- Schluckstörungen

- chronischer Husten

- Schmerzen im Oberbauch

- vermehrte Blähungen

- unklare Gewichtsabnahme

- Bluterbrechen

- Blut im Stuhl

- Blutarmut (Anämie)

Die Magenspiegelung kann Gewissheit liefern bei Verdacht auf:

- Magenschleimhautentzündung (Gastritis)

- Infektion mit Helicobacter pylori

- Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren (Ulkusleiden)

- Aussackungen (Divertikeln)

- Verletzungen oder Entzündungen der Schleimhäute

- Krampfadern in der Speiseröhre (Ösophagusvarizen)

Auch gut- und bösartige Veränderungen der Schleimhaut lassen sich so näher untersuchen. Im Rahmen der Magenspiegelung werden von der verdächtigen Stelle Proben entnommen. Auch eine Glutenunverträglichkeit (Zöliakie, Sprue) ist so nachweisbar. Eine Magenspiegelung kann ebenso innere Blutungen im oberen Verdauungstrakt sichtbar machen und die Blutungsquelle ermitteln.

Mittels Magenspiegelung lassen sich Erkrankungen nicht nur erkennen: teilweise kann man sie auch gleich behandeln. Oberflächlich gelegene gut- und bösartige Gewebsveränderungen können direkt entfernt und Blutungen im oberen Verdauungstrakt durch verschiedene Maßnahmen gestillt werden. Die Blutstillung erfolgt zum Beispiel durch das Einspritzen von blutungshemmenden Mitteln oder das Platzieren von Metallclips oder Gummibändern. Bei starken Blutungen kann das lebensrettend sein. Außerdem können mithilfe der Gastroskopie Ernährungssonden direkt oder durch die Bauchdecke gelegt und Prothesen zur Überbrückung von Engstellen in der Speiseröhre eingebracht werden. Bestimmte Engstellen können auch durch einen Ballon, flexible Dehnungsstäbe ("Bougies") oder eine Lasertherapie erweitert werden.

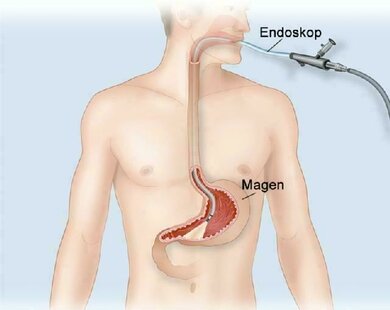

Der Weg des Endoskops führt über den Mund und Rachen bis in den Magen und Zwölffingerdarm.

© W&B/Martina Ibelherr

Wie läuft eine Magenspiegelung ab?

Eine Magenspiegelung mit Probenentnahme kann ambulant durchgeführt werden, ein Aufenthalt im Krankenhaus ist nur sehr selten nötig. Auf Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts spezialisierte Abteilungen oder Praxen (Gastroenterologie) nehmen die Untersuchung vor. Das Gastroskop, das weniger als einen Zentimeter Durchmesser hat und rund einen Meter lang ist, wird durch den Rachen in Richtung Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm vorgeschoben. Mit einem Spray, welches den Rachen betäubt, fällt es manchen Menschen leichter das Endoskop zu schlucken. Auf Wunsch gibt es auch eine kurz wirksame Narkose ("Schlafspritze"), um den Eingriff nicht bewusst zu erleben.

Während der Untersuchung eingeleitete Luft dehnt den Verdauungstrakt, so dass Veränderungen besser sichtbar werden. Mit Hilfe einer Zage können Proben von auffälligen Stellen in den Schleimhäuten von Speiseröhre, Magen oder Zwölffingerdarm entnommen werden. Die Entnahme verursacht keine Schmerzen. Ist die Untersuchung beendet, wird das Gastroskop vorsichtig wieder herausgezogen.

Was gibt es bei der Vorbereitung und nach der Gastroskopie zu beachten?

Damit der obere Verdauungstrakt gut beurteilbar ist, muss der eingesehene Bereich frei von Speisen sein. Mindestens sechs Stunden vor der Untersuchung sollte man deshalb keine Nahrung und Getränke mehr zu sich nehmen. Wer unbedingt etwas trinken möchte, sollte ausschließlich auf klares Wasser zurückgreifen. Wer gerinnungshemmende Medikamente einnimmt, sollte sich bereits etwa zwei Wochen vor der Gastroskopie erkundigen, ob und wann er sie vor der Untersuchung absetzen soll, um die Gefahr innerer Blutungen zu verringern. Nach der Untersuchung kann ein unangenehmes, taubes Gefühl im Rachenbereich und Heiserkeit entstehen. Dies bedarf meist keiner Behandlung und verschwindet von selbst wieder. Bis zum Abklingen des Taubheitsgefühls sollte man jedoch nichts essen und trinken, weil man sich sonst zum Beispiel verschlucken könnte.

Wer eine kurzwirksame Narkose erhalten hat, muss sich nach der Untersuchung von einer Begleitperson abholen lassen. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr und Ausübung von gefährlichen Tätigkeiten sind nicht erlaubt. Auch wichtige Entscheidungen sollte man kurz nach der Narkose nicht treffen.

Welche Vorteile hat eine Magenspiegelung?

Eine Magenspiegelung bietet die Möglichkeit einen Blick auf die Schleimhaut im oberen Verdauungstrakt zu werfen und ermöglicht dadurch oft bereits eine sichere Diagnose. Bei unklaren Beschwerden in Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm ist die Gastroskopie anderen Diagnoseverfahren wie Röntgenuntersuchungen, Kernspintomografie oder Computertomografien überlegen. Ein weiterer Vorteil der Gastroskopie ist, dass sie nicht nur diagnostisch, sondern auch therapeutisch, zum Beispiel zur Behandlung von Blutungen oder zur Entfernung von Gewebe anwendbar ist.

Welche Risiken und Nebenwirkungen bestehen?

Nur sehr selten kommt es bei einer Magenspiegelung zu ernsteren Komplikationen. Dazu zählen unter anderem

- Herzrhythmusstörungen

- Lungenentzündung durch Verschlucken (Aspiration)

- Verletzungen

- vorübergehend unzureichende Atmung

Alle Untersuchten werden deshalb während der Untersuchung und in der Aufwachphase durch eine Messung von Puls und Sauerstoffsättigung im Blut (Pulsoxymetrie) überwacht. Vor allem bei lockeren Zähnen können Schäden am Gebiss auftreten. Häufiger ist ein Würgegefühl im Hals, welches durch das Einführen des Gastroskops entsteht. Nach der Untersuchung kann zudem ein unangenehmes, taubes Gefühl im Rachenbereich und Heiserkeit vorliegen. Dies bedarf meist keiner Behandlung und verschwindet von selbst wieder. Man sollte jedoch auch nach der Untersuchung bis zum Abklingen des Taubheitsgefühls nicht essen und trinken, weil man sich sonst verschlucken könnte. In manchen Fällen stellt sich auch kurzfristig das Empfinden ein, sich übergeben zu müssen.

© W&B/Privat

Beratender Experte: Dr. Wolfgang Wegerle, Internist und Gastroenterologe

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.