Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom)

Was ist Eierstockkrebs?

Erkrankt eine Frau an Eierstockkrebs, handelt es sich in über 90 Prozent der Fälle um ein Ovarialkarzinom, genauer gesagt um ein epitheliales Karzinom. Doch Veränderungen an den Eierstöcken müssen nicht immer Krebs sein. Meist sind sie harmlos. Wesentlich häufiger als Eierstockkrebs treten zum Beispiel Zysten an den Eierstöcken auf. Auch ist nur ein Fünftel der Eierstocktumoren bösartig. Die Wahrscheinlichkeit für einen bösartigen Tumor steigt mit zunehmendem Alter.

© W&B/Dr. Ulrike Möhle

Ursachen und Risikofaktoren

Bei manchen Frauen liegt eine genetische Veranlagung für Eierstocktumoren vor. Etwa jeder zehnte Eierstockkrebs ist darauf zurückzuführen. Der Tumor tritt in diesem Fall familiär gehäuft auf. Ursache können Mutationen im BRCA-Gen sein, die das Risiko für Eierstock- und Brustkrebs erhöhen. Beim sogenannten Lynch-Syndrom treten neben dem Eierstockkrebs oft auch Tumoren des Dickdarms, des Nierenbeckens, des Magens, der Leber, der Gallenwege oder der Gebärmutterschleimhaut auf. Sind entsprechende Genveränderungen durch eine Untersuchung der DNA belegt, können betroffene Frauen erwägen, sich die Eierstöcke und Eileiter entfernen zu lassen, um das Erkrankungsrisiko zu senken.

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken, deutlich an. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei 69 Jahren. Bei Frauen unter 50 Jahren tritt diese Krebsart dagegen selten auf. Insbesondere Frauen ab 50 Jahren sollten daher auf mögliche Anzeichen achten.

Übergewicht ist ebenfalls ein Riskofaktor für Eierstockkrebs.

Die Wahrscheinlichkeit an einem Ovarialkarzinom zu erkranken, erhöht sich bei Frauen, die während und/oder nach den Wechseljahren eine Hormonersatztherapie erhalten. Die Gefahr sinkt jedoch wieder, wenn die Einnahme dieser Hormone bereits mindestens zehn Jahre zurückliegt. Frauen, die sich in den Wechseljahren befinden, sollten daher Nutzen und Risiken einer Hormonersatztherapie sorgfältig mit ihrem Frauenarzt besprechen.

Die Gefahr, diese Tumorart zu bekommen, verringert sich dagegen bei Frauen, die bereits mehrere Kinder geboren haben. Nehmen Frauen im gebärfähigen Alter die Anti-Baby-Pille ein, vermindert sich ebenfalls ihr Risiko an Eierstockkrebs zu erkranken. Stillen kann das Risiko ebenfalls senken.

Immer wiederkehrende Bauchschmerzen sollte ein Arzt abklären

© Your Photo Today/A1Pix

Symptome

Ein Ovarialkarzinom zeigt im frühen Stadium normalerweise keine Symptome. Deshalb wird Eierstockkrebs zumeist erst spät erkannt. Folgende Beschwerden können dennoch auf einen Eierstockkrebs hinweisen und sollten – vor allem bei Frauen über 50 Jahren – unbedingt auch vom Frauenarzt abgeklärt werden:

- Blutungen außerhalb der regulären Monatsblutung (Menstruation)

- Blutungen nach den Wechseljahren (Menopause)

- Wiederholt auftretende oder anhaltende Blähungen oder Bauchschmerzen, häufiger oder anhaltend auftretendes Völlegefühl oder andere "Bauchbeschwerden"

- häufigeres Wasserlassen als normal

- Verschlechterung des Allgemeinzustands und Krankheitsgefühl

Früherkennung

Es gibt derzeit keine spezielle Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung von Eierstockkrebs. Die als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) angebotenen vaginalen Ultraschalluntersuchungen haben keinen wissenschaftlich erwiesenen Nutzen. Die Wahrscheinlichkeit, an Eierstockkrebs zu versterben, verringert sich dadurch nicht. Falsch positive Befunde können Betroffene belasten und zu weiteren unnötigen diagnostischen Untersuchungen führen.

Diagnose: Wie erkennt man Eierstockkrebs?

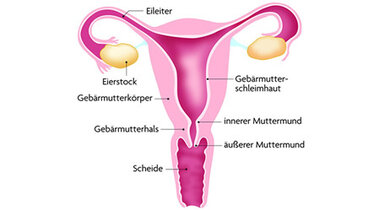

Besteht auf Grund von bestimmten Beschwerden der Verdacht auf Eierstockkrebs, führt der Gynäkologe zunächst eine gründliche frauenärztliche Untersuchung durch. Dabei tastet er die Eierstöcke ab. Zudem klärt der Frauenarzt in einem Gespräch, ob die Patientin möglicherweise familiär vorbelastet ist, also ob Verwandte ersten Grades an Eierstock- und/oder Brustkrebs erkrankt sind.

Es folgt eine Ultraschall-Untersuchung über die Scheide (vaginaler Ultraschall oder Transvaginalsonografie). Diese Untersuchung ist die empfindlichste bildgebende diagnostische Methode bei Eierstockkrebs.

Ein Ultraschall des Bauchraums kann dazu beitragen, zu klären, ob der Tumor sich bereits weiter ausgebreitet hat. Besteht der Verdacht, dass der Krebs auch andere Körperbereiche betrifft, kann im Rahmen der weiteren Abklärung auch ein Röntgenbild des Brustkorbs, eine Kernspintomografie (Magnet-Resonanz-Tomografie, MRT) oder Computertomografie (CT) hilfreich sein.

Um ein Ovarialkarzinom eindeutig nachweisen zu können, ist eine Operation notwendig. Das Vorliegen eines Ovarialkarzinoms muss durch eine feingewebliche (histologische) Untersuchung des entnommenen Tumorgewebes bestätigt werden. Bei der Operation werden der ganze Bauchraum und die einzelnen Organe sorgfältig untersucht. Dabei entfernt der Chirurg gleichzeitig wenn möglich den ganzen Tumor und alle seine Absiedelungen. Dazu sind unter anderem auch die Entfernung der Eierstöcke und der Gebärmutter sowie meist auch die Entnahme von Lymphknoten aus dem Becken- und Bauchraum notwendig.

Bestimmte Blutwerte, sogenannte Tumormarker wie CA 125, können bei Eierstockkrebs erhöht sein. Für die Diagnose und Früherkennung spielen diese Werte jedoch trotzdem keine Rolle, da sie nicht genau genug sind und die Überlebenschancen von Frauen mit Eierstockkrebs sich dadurch nicht verbessern.

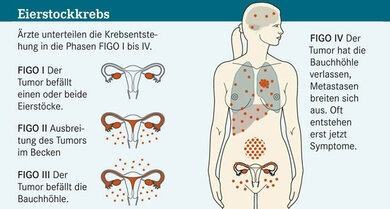

Die FIGO-Stadien

© W&B/Jörg Neisel

Stadieneinteilung

Nach der FIGO-Klassifikation (International Federation of Gynecology and Obstetrics) wird Eierstockkrebs in vier Stadien eingeteilt:

- Stadium I: Der Tumor befällt einen oder beide Eierstöcke

- Stadium II: Der Krebs breitet sich im Becken aus

- Stadium III: Krebszellen befinden sich auch außerhalb des Beckens in der Bauchhöhle oder bereits in den Lymphknoten

- Stadium IV: Tumorzellen haben sich in andere Körperregionen außerhalb der Bauchhöhle abgesiedelt (Fernmetastasen)

Heilungschancen

Wird Eierstockkrebs in einem frühen Stadium (Stadium I) erkannt, sind die Heilungschancen noch relativ gut. 80 Prozent der Patientinnen überleben die nächsten fünf Jahre. Je weiter der Tumor jedoch fortgeschritten ist, desto schlechter stehen die Chancen. Kommt es trotz Operation und Chemotherapie zu einem Rückfall (Rezidiv), kann die Erkrankung nicht mehr geheilt, sondern nur noch palliativ behandelt werden.

Mit einer Operation versuchen Ärzte, den Tumor möglichst komplett zu entfernen

© Jupiter Images GmbH/Comstock Images

Therapie

Wie Eierstockkrebs behandelt wird, hängt davon ab, wie weit der Tumor fortgeschritten ist und welche Organe im Körper davon betroffen sind.

Die Operation ist die wichtigste Behandlungsmaßnahme. Ziel dabei ist das Ovarialkarzinom einschließlich seiner Absiedlungen (Metastasen) in der Bauchhöhle möglichst komplett zu entfernen. Dafür muss der Chirurg – in Abhängigkeit vom Tumorstadium – außer der Gebärmutter, den Eileitern und den Eierstöcken sowie Teilen des Bauchfells zum Teil auch weitere befallene Organe entnehmen. Dazu können zum Beispiel Darmabschnitte gehören. Eine erfolgreiche Operation ohne im Körper verbleibende Tumorreste ist der wichtigste Faktor für die Zukunftsaussichten der Patientin. Patientinnen sollten sich daher in einem spezialisierten Zentrum mit viel Erfahrung mit umfassenden Operationen bei Eierstockkrebs behandeln lassen.

Bei jüngeren Patientinnen, die noch einen dringenden Kinderwunsch haben, kann bei einem Ovarialkarzinom im FIGO-Stadium IA eventuell fruchtbarkeitserhaltend operiert werden. Die Gebärmutter und der nicht befallene Eierstock verbleiben dabei im Körper. Allerdings besteht dann ein höheres Risiko, dass der Tumor wieder zurückkehrt.

Üblicherweise schließt sich an die Operation eine Chemotherapie an, um noch vorhandene Krebszellen zu vernichten. Nur bei Tumoren im Stadium IA, die sehr wenig bösartig sind (Grad 1), entfällt diese. Die meisten Patientinnen erhalten eine Behandlung mit Carboplatin und eventuell noch weiteren Medikamenten. Diese Chemotherapie wird sechsmal im Abstand von je drei Wochen verabreicht.

Bei fortgeschrittenen Ovarialkarzinomen kommt zusätzlich eine Behandlung mit dem Antikörper Bevacizumab infrage. Dieser hemmt die Gefäßbildung im Tumor. Das wiederum kann das Wachstum des Eierstockkrebses bremsen.

Nachsorge und Rezidivtherapie

An die eigentliche Behandlung schließt sich eine engmaschige Kontrolle mit regelmäßigen Untersuchungen durch den Frauenarzt sowie Ultraschalluntersuchungen über die Scheide an. Auch Rehamaßnahmen oder eine psychoonkologische Betreuung können sinnvoll sein.

Kommt es zu einer Rückkehr des Tumors (Rezidiv), hängt das Vorgehen von verschiedenen Faktoren ab. Eine wichtige Rolle spielt zum Beispiel der Wunsch der betroffenen Frau, ob überhaupt noch behandelt werden soll. In manchen Fällen ist es noch einmal möglich, zumindest alle sichtbaren Tumorherde mittels einer Operation zu entfernen.

Im Übrigen hängt die weitere Behandlung davon ab, ob der Tumor auf eine Platintherapie angesprochen hat oder nicht. Bei Tumoren, die nicht auf eine Platinbehandlung angesprochen haben, kommen verschiedene nicht platinhaltige Chemotherapeutika, eventuell auch in Kombination mit dem gefäßwachstumshemmenden Bevacizumab infrage. Ovarialkarzinome, die auf Platin ansprechen, behandeln Ärzte mit einer Kombinationstherapie aus Carboplatin und einem anderen Chemotherapeutikum. Für Frauen mit einem hochgradigen serösen Eierstockkrebs und einer BRCA-Mutation kommen auch Mittel infrage, die die Erbgutreparatur der Tumorzellen beeinträchtigen (PARP-Inhibitoren). Wahrscheinlich werden in absehbarer Zeit auch einzelne PARP-Inhibitoren für die Behandlung von Tumoren ohne BRCA-Mutation zugelassen.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.