Chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung

Starke Schmerzen im Oberbauch können durch eine entzündete Bauchspeicheldrüse ausgelöst werden

© Thinkstock/iStockphoto

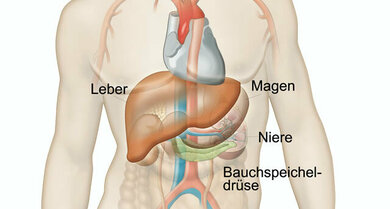

Lage der Bauchspeicheldrüse und der umgebenden Organe im Bauchraum

© W&B/Szczesny

Was ist eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung?

Von einer Pankreatitis spricht man, wenn sich die Bauchspeicheldrüse entzündet. Dabei unterscheidet man zwischen einer akuten Pankreatitis und einer chronischen Pankreatitis. Bei einer chronischen Pankreatitis kommt es schubweise zu immer wieder kehrenden nicht-infektiösen Entzündungen. Durch diese wiederholten Entzündungen kann es zu einem bindegewebigen Umbau und zunehmenden Funktionsverlust des Organs kommen.

Ursachen: Was löst die Entzündung in der Bauchspeicheldrüse aus?

Die Entstehungsmechanismen der chronischen Pankreatitis sind in vielen Punkten noch unklar. Als häufigste Ursache für eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung findet sich ein jahrelanger Alkohol- oder Zigarettenkonsum. Allerdings gibt es keine gesicherte Schwellendosis für Alkohol, sodass bei manchen Menschen bereits eine geringe Alkoholmenge ausreicht, um eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung auszulösen.

Aber auch andere Faktoren wie bestimmte Medikamente oder ein erhöhter Kalziumspiegel im Blut, zum Beispiel verursacht durch einen Überfunktion der Nebenschilddrüse (Hyperparathyreoidismus), begünstigt eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Bestimmte Fettstoffwechselstörungen, die zu hohen Triglyceridspiegeln im Blut führen, können ebenfalls für eine Pankreatitis verantwortlich sein. Des Weiteren kann eine chronische Pankreatitis durch erbliche Faktoren (heriditäre Pankreatitis) hervorgerufen werden. Diese Ursache kommt besonders infrage, wenn eine chronische Pankreatitis bei Kindern auftritt, wird aber auch im Erwachsenenalter gefunden.

Ob eine angeborene Fehlbildung des Pankreas, bei der zwei getrennte Abflussgänge bestehen bleiben (Pankreas divisum) allein zu einer chronischen Entzündung führen kann, ist noch nicht gesichert. Meist kommen weitere Risikofaktoren dazu.

In circa 15 bis 20 Prozent der Fälle lässt sich für die Bauchspeicheldrüsenentzüngung keine Ursache finden, man spricht dann von einer idiopathischen Pankreatitis.

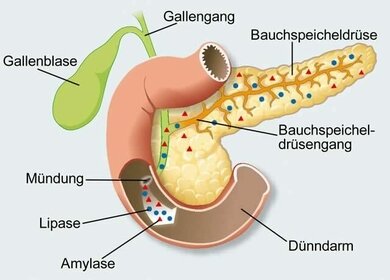

Die Bauchspeicheldrüse sitzt im Oberbauch und gibt unter anderem Verdauungsenzyme wie Lipase und Amylase in den Dünndarm ab

© W&B/Dr. Ulrike Möhle

Symptome: Wie macht sich eine chornische Pankreatitis bemerkbar?

Schmerzen stellen das Hauptsymptom von Menschen mit chronischer Pankreatitis dar. Diese können ständig vorhanden sein oder auch in immer wieder kehrenden Schüben auftreten, manchmal auch als späteinsetzender Schmerz nach dem Essen. Die Schmerzen strahlen häufig gürtelförmig aus und können bis in den Rücken ziehen. Diese Beschwerden sind aber nicht spezifisch für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und können auch durch andere Erkrankungen verursacht sein. Daher ist eine sorgfältige Untersuchung beim Arzt oder der Ärztin notwendig. Vor allem fettige Speisen können Schmerzen, Übelkeit oder Erbrechen bei Menschen mit einer chronischen Pankreatitis auslösen.

Bei fortgeschrittener Entzündung kommt es zu einer Funktionseinschränkung der Bauchspeicheldrüse. Diese äußert sich zum einen durch eine verminderte Produktion der Verdauungsenzyme (exokrine Insuffizienz), wodurch es zu einer unzureichenden Verdauung der aufgenommenen Nahrung (Maldigestion) kommt. Die Folgen sind Gewichtsverlust, Fettstühle (Steatorrhoe), Durchfall (Diarrhoe) oder Blähungen (Meteorismus). Zum anderen kann es zu einer verminderten Insulinproduktion (endokrine Insuffizienz) kommen, bei der nach dem Essen zu wenig Insulin abgegeben wird. Insulin sorgt dafür, dass der Blutzucker aus der Blutbahn in die Zellen aufgenommen wird, ein lebenswichtiger Prozess zur Energiegewinnung aller Zellen. Steht nun zu wenig Insulin zur Verfügung, erhöht sich der Blutzuckerspiegel, da der "Toröffner" und damit die Aufnahme in die Zellen fehlt. Es kommt zur Entwicklung eines Insulinmangeldiabetes (Diabetes mellitus, pankreopriver Diabetes mellitus Typ IIIC).

Durch die chronische Entzündung können sich auch die Gallenwege verengen, was sich in einer Gelbfärbung der Haut (Ikterus) äußern kann.

Folgen: Wie gefährlich ist eine chronische Pankreatitis?

Ist das Organ immer wieder entzündet, geht das Gewebe langsam zugrunde. Hierdurch kommt es zu einer eingeschränkten Funktion oder einer sogenannten Pankreasinsuffizienz. Die Bauchspeicheldrüse produziert dann weniger Verdauungsenzyme (exokrine Insuffizienz). Die Folge ist, dass bestimmte Nahrungsbestandteile, insbesondere die Fette nicht mehr so gut aufgenommen und verwertet werden können, was unter anderem zu einem Mangel an den fettlöslichen Vitaminen A,D,E und K im Körper führen kann.

Zudem kann auch die Bildung von Hormonen in der Bauchspeicheldrüse beeinrächtigt sein. Dies bezeichnet man als endokrine Pankreasinsuffizienz. Die Hormone Insulin und Glucagon können betroffen sein. Beide entstehen in der Bauchspeicheldrüse und spielen bei der Blutzuckerregulation eine zentrale Rolle. Fehlt Insulin, kann sich ein Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) ausbilden. Das Besondere an der durch eine endogene Pankreasinsuffizienz ausgelösten Form des Diabetes ist, dass auch Glucagon fehlt. Betroffene Patientinnen und Patienten sind nicht nur durch zu hohe Blutzuckerspiegel, sondern auch durch Unterzuckerungen gefährdet.

Neben einer Pankreasinsuffizienz können weitere Komplikationen auftreten: Durch wiederkehrenden Entzündungen kann es nicht nur zu einem bindegewebigen Umbau der Drüse (Fibrose) sondern auch zu Verkalkungen des Organs und der Ausführungsgänge kommen. Diese können den Gallengang in Mitleidenschaft ziehen und diesen einengen, was zur Gelbsucht führt. Darüber hinaus wird teilweise der Zwölffingerdarm eingeengt (Duodenalstenose), was die Nahrungspassage behindert. Hervorgerufen werden die verengten Stellen häufig auch durch Pseudozysten der Bauchspeicheldrüse. Diese flüssigkeitsgefüllten Hohlräume vergrößern sich mit der Zeit und drücken auf benachbarte Bereiche. Patienten mit chronischer Pankreatitis haben auch ein erhöhtes Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Eine Ultraschalluntersuchung gehört zur Standardiagnostik einer Bauchspeichelddrüsenentzündung

© iStock/Andrey Popov

Diagnose: Wie lässt sich eine chronische Pankreatitis feststellen?

Die Symptome sind oft unspezifisch und können auf verschiedene Krankheiten hinweisen. Dadurch sind oft einige Untersuchungen notwendig, bis die Diagnose feststeht. Mit den folgenden Verfahren bekommt der Mediziner oder die Medizinierin Hinweise auf eine chronische Pankreatitis:

- Blutuntersuchung: Bestimmung von Pankreasenzymen im Blut wie Lipase oder Amylase. Allerdings können trotz bestehender chronischer Entzündung die Werte manchmal unauffällig sein und sind nur im akuten Stadium erhöht.

- Pankreasfunktionstest: Meistens wird das Enzym Elastase-1 in einer Stuhlprobe bestimmt. Ist seine Konzentration erniedrigt, spricht dies für eine nachlassende Funktion des exokrinen Pankreasgewebes. Dies ist derzeit die praktikabelste Bestimmung der exokrinen Pankreasfunktion. Spezielle Atemtest mit markierten Substraten stehen ebenfalls zur Verfügung, sind aber nur in wenigen Zentren etabliert.

- Oraler Glucosetoleranztest: Zur Überprüfung der endokrinen Funktion sollte dieser Test auf Diabetes durchgeführt werden. Der HbA1C-Wert gibt zusätzlich Überblick über die Blutzuckerlage in den letzten Wochen.

- Ultraschalluntersuchung: Damit kann der Arzt oder die Ärztin die Bauchspeicheldrüse untersuchen und überprüfen, ob sich das Organ sichtbar verändert hat. Sind die Ergebnisse zu ungenau, kann der Mediziner eine Endosonografie veranlassen. Dabei muss der Ultraschallkopf mit Hilfe eines Endoskops (schlauchartiges Gerät mit Mikrochipkamera) in die Speiseröhre eingeführt werden. Durch die Magen- oder Dünndarmwand hindurch kann man die Bauchspeicheldrüse dann genauer untersuchen.

- Weitere bildgebende Verfahren: Magnetresonanztomografie (MRT) oder MRCP (Magnetresonanz-Cholangio-Pankratikografie, spezielle MRT-Untersuchung) sowie die Computertomografie (CT) sind weitere diagnostische Verfahren und sollten bei unklaren Pakreasveränderungen im Ultraschall oder in der Endosonographie zum Einsatz kommen. Die MRCP kann besonders gut Veränderungen in den Pankreasgängen nachweisen.

Therapie: Wie behandelt man eine chronische Pankreatitis?

Für die Therapie akuter Schübe rezidivierender Bauchspeicheldrüsenentzündungen gelten die gleichen Behandlungsansätze wie bei einer akuten Pankreatitis. Zur Behandlung ist fast immer eine Krankenhauseinweisung notwendig, um eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und ausreichende Schmerztherapie zu gewährleisten. Auch die notwendigen häufigen Verlaufskontrollen und der Einsatz bildgebender Verfahren machen eine stationäre Behandlung im Krankenhaus sinnvoll.

Bei leichteren Schmerzen kann eine Therapie etwa mit Novaminsulfon erfolgen. Bei starken Schmerzen kommen Opioide wie zum Beispiel Pethidin zum Einsatz. In manchen Zentren wird auch mit einer sogenannten thorakalen Peridualanästhesie (PDA) eine gute Schmerzlinderung erreicht. Werden die Schmerzen durch eine Abflussbehinderung der Ausführungsgänge ausgelöst kommen endoskopische Behandlungen zur Behebung der Abflussstörung oder auch chirurgische Maßnahmen in Betracht. Auch chronische Schmerzen, die sich durch Schmerzmittel nicht mehr behandeln lassen, machen manchmal einen operativen Eingriff notwendig, der die Entfernung eines Teils der Bauchspeicheldrüse oder des Pankreasgangs erforderlich macht. Daher ist eine differenzierte Ursachenforschung für die Schmerzentstehung sehr wichtig und sollte von einem interdisziplinären Expertenteam festgelegt werden.

Daneben muss der oder die Erkrankte strikt auf Alkohol verzichten und sollte möglichst keine Zigaretten rauchen. Beides verschlechtert die Beschwerden.

Zur Behandlung der exokrinen Pankreasinsuffizienz, bei der die Bauchspeicheldrüse zu wenige Verdauungsenzyme bereitstellt, werden entsprechende Enzym-Präparate verschrieben. Der Patient nimmt die Enzyme zum Essen ein. Ziel ist, Beschwerden wie Fettstühle zu vermindern und die Nährstoffaufnahme zu verbessern.

Hat sich durch die andauernde Entzündung ein Diabetes entwickelt (endokrine Pankreasinsuffizienz), muss dieser behandelt werden. Hierfür kommen zunächst eine Diät und orale Antidiabetika zum Einsatz, ist der Blutzuckerspiegel damit nicht ausreichend einzustellen muss der Patient oder die Patientin Insulin spritzen. Da der körpereigene Gegenspieler, das Glukagon, ebenfalls häufig fehlt, bekommen Patienten mit dieser Form des Diabetes leichter eine Unterzuckerung und die Insulintherapie erfordert viel Erfahrung. Die seltene Form der autoimmunen Pankreatitis wird mit immunsupprimierenden Medikamenten wie Cortison behandelt.

Neben chronischen Schmerzen können auch weitere Komplikationen wie Gangverengungen vom Pankreasgang oder Gallengang oder große Pseudozysten einen endoskopischen oder operativen Eingriff notwendig machen. Da Operationen am Pankreas anspruchsvoll sind und eine gute Zusammenarbeit zwischen verschiedenen medizinischen Disziplinen notwendig ist, sollten Patienten mit Bauchspeicheldrüsenerkrankungen an einem spezialisierten Zentrum behandelt werden.

Ernährung: Was Patienten und Patientinnen beachten sollten

In vielen Fällen müssen Patienten und Patientinnen Pankreasenzyme einnehmen, die vor allem das Enzym Lipase für die Fettverdauung enthalten. Daneben empfehlen Experten, dass Betroffene zu einem Ernährungsmediziner oder einer -medizinerin oder –berater beziehungsweise -beraterin gehen. Denn aufgrund der entzündeten Bauchspeicheldrüse fehlen den Betroffenen häufig Nährstoffe und Spurenelemente, sie sind unterernährt. Erkrankte nehmen vor allem zu wenig fettlösliche Vitamine auf – also die Vitamine A, D, E und K. Besteht ein Mangel, können Nahrungsergänzungsmittel diesen ausgleichen – dies sollte in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin erfolgen.

Zu einer fettarmen Ernährung raten die meisten Mediziner und Medizinerinnen heute nicht mehr. Zwar können Patienten und Patientinnen, deren Verdauung durch die erkrankte Bauchspeicheldrüse beeinträchtigt ist, Fett weniger gut verstoffwechseln. Aber der Enzymersatz sollte dieses Defizit normalerweise beheben. Außerdem haben betroffene Personen zum Teil einen erhöhten Energiebedarf.

Ganz wichtig: keinen Alkohol trinken und nicht rauchen! Wie schnell die Krankheit fortschreitet, wird entscheidend vom Alkohol- und Tabakkonsum beeinflusst. Wer nicht selbst von diesen Suchtmitteln loskommt, sollte sich entsprechend ärztlich beraten lassen.

Verschiedene Faktoren haben dazu beigetragen, dass vielen Patienten und Patientinnen in spezialisierten Zentren heute viel besser als früher geholfen werden kann. Verantwortlich dafür sind unter anderem moderne genetische und bildgebende Diagnoseverfahren, die Möglichkeit Pseudozysten und schmerzhafte Stenosen endoskopisch (also ohne Operation) zu behandeln sowie verbesserte konservative Behandlungsmethoden und Operationsverfahren.

Unser Experte: Professor Markus M. Lerch, Facharzt für Innere Medizin

© Universitätsmedizin Greifswald/Manuela Janke

Unser Beratender Experte:

Professor Dr. med. Markus M. Lerch ist Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie und Direktor der Klinik für Innere Medizin A an der Uniklinik Greifswald. Herr Lerch ist zugleich Präsident der Europäischen Pankreasgesellschaft und hat die Deutsche Leitlinie zur chronischen Pankreatitis mitverfasst.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.