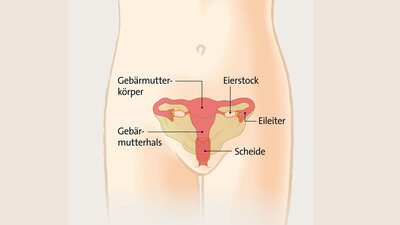

Gebärmutterkrebs (Endometriumkarzinom, Gebärmutterkörperkrebs)

Was ist Gebärmutterkrebs?

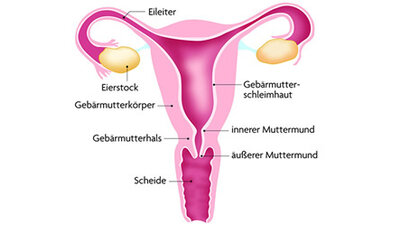

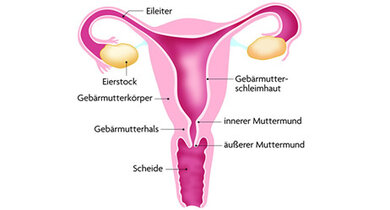

Zu den Krebserkrankungen der inneren Geschlechtsorgane zählen neben Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom) und Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) auch der Gebärmutter(körper)krebs. Es handelt sich dabei in über 90 Prozent der Fälle um Krebs der Gebärmutterschleimhaut (Endometriumkarzinom). Es gibt jedoch auch einige andere, seltenere Krebsformen, die sich in der Muskelschicht der Gebärmutter entwickeln (Uterussarkome).

Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 11.000 Frauen an einem Endometriumkarzinom. Damit ist der auch Korpuskarzinom genannte Tumor hierzulande die vierthäufigste Krebserkrankung bei Frauen.

Am häufigsten sind Frauen nach den Wechseljahren (Menopause) betroffen. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei etwa 69 Jahren.

© W&B/Dr. Ulrike Möhle

Symptome

Wichtigstes und häufigstes Symptom von Gebärmutterkörperkrebs sind Blutungen aus den Geschlechtsorganen nach der Menopause. Auch wenn sich vor der Menopause die Dauer und Stärke der Regelblutung verändert, kann das ein frühes Anzeichen für Gebärmutterkrebs sein.

Chronische Schmerzen im unteren Bauchbereich und eine unerklärliche Gewichtsabnahme stellen eher Spätsymptome dar. Ebenso ein blutiger, blutig-eitriger oder fleischfarbener Ausfluss, der außerhalb der normalen Monatsblutung auftritt.

Ursachen

Die Ursachen für Gebärmutterkrebs sind nicht genau geklärt. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Typen von Gebärmutterkörperkrebs:

• Östrogenabhängiger Gebärmutterkörperkrebs (zirka 80 Prozent): Dieser wird durch langfristigen Östrogeneinfluss begünstigt. Dabei ist es unerheblich, ob dieser Östrogeneinfluss auf natürlichem Wege erfolgt (zum Beispiel durch Kinderlosigkeit, früher Beginn der Periode, späte Menopause) oder Östrogen von außen zugeführt wird (zum Beispiel bei einer Hormonersatztherapie). Diesen Risikofaktor teilt sich Gebärmutterkörperkrebs mit Brustkrebs, der auch den häufigsten Zweittumor darstellt.

• Östrogenunabhängige Tumoren (zirka 20 Prozent): Sie entstehen ohne erkennbaren Zusammenhang mit Östrogeneinfluss. Wichtigster Risikofaktor ist das Alter, sie betreffen also vor allem ältere Frauen.

Es gibt auch den seltenen familiären Gebärmutterkörperkrebs. Er ist durch vererbte Mutationen in bestimmten Genen bedingt. Diese Art des Endometriumkarzinoms tritt gehäuft in Familien auf, in denen auch oft Dickdarmkrebs vorkommt (Lynch- oder HNPCC-Syndrom).

Übergewicht ist ein Risikofaktor für Gebärmutterkrebs

© Jupiter Images GmbH/Polka dot

Risikofaktoren

Obwohl die Ursachen von Gebärmutterkörperkrebs nicht eindeutig geklärt sind, gibt es einige Risikofaktoren, die den Krebs begünstigen. Dazu zählt vor allem ein langfristiger Östrogeneinfluss, der durch körpereigene Ursachen wie Übergewicht oder Kinderlosigkeit verursacht werden kann. Aber auch durch äußere Faktoren, zum Beispiel durch alleinige Östrogenbehandlung ohne Gestagenausgleich. Einige Risikofaktoren teilt sich das Endometriumkarzinom mit Brustkrebs, das bei Patientinnen mit dieser Krebsform auch den häufigsten Zweittumor darstellt.

Folgende Faktoren können das Risiko, an einem Endometriumkarzinom zu erkranken, erhöhen:

• Zunehmendes Alter

• Längerfristige Einnahme von Östrogenen ohne Gabe von Gestagen

• Tamoxifen-Therapie (bei Brustkrebs)

• Früher Beginn der Periode und/oder spät einsetzende Menopause

• Kinderlosigkeit

• Diabetes mellitus ("Zuckerkrankheit")

• Stoffwechselstörung mit Fettleibigkeit (metabolisches Syndrom)

• Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCO-Syndrom), bei dem zahlreiche Eierstockzysten vorliegen und diese zu Unfruchtbarkeit führen können

• Brustkrebserkrankung

• Eine seltene Erbkrankheit (Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer Syndrome, kurz HNPCC-Syndrom), die zusammen mit Dickdarmkrebs auftritt

Eine Infektion mit humanen Papillomviren (HPV) spielt im Unterschied zum Gebärmutterhalskrebs beim Gebärmutterkörperkrebs nach heutigem Kenntnisstand keine Rolle.

Schützende Faktoren

Die Einnahme der Anti-Baby-Pille scheint der Entstehung eines Endometriumkarzinoms entgegenzuwirken. Auch (mehrere) Schwangerschaften (Multiparität) und körperliche Aktivität gelten als Schutzfaktoren.

Bei Blutungen nach den Wechseljahren sollte man zum Frauenarzt gehen

© Mauritius Images/Cultura

Diagnose

Kommt es außerhalb der Regel oder nach den Wechseljahren zu Blutungen, ist es ratsam, sofort einen Gynäkologen aufzusuchen. Dieser kann mittels einer Ultraschalluntersuchung durch die Scheide (vaginale Sonografie) Gebärmutter und Eierstöcke untersuchen. Ist die Gebärmutterschleimhaut bei Frauen mit Blutungen nach der Menopause dicker als fünf Millimeter, liegt der Verdacht auf ein Endometriumkarzinom nahe.

Um weitere Bereiche des kleinen Beckens, der Harnabflusswege, der Leber und Lymphknoten sichtbar zu machen, kann auch eine Ultraschalluntersuchung des Bauchs (abdominale Sonografie) durchgeführt werden. Neben der Vaginal- und Abdominalsonografie kann der Gynäkologe zudem anhand einer Gebärmutterspiegelung (Hysteroskopie) mögliche Gewebsveränderungen erkennen.

Um eine Gewebeprobe zu gewinnen, wird die Schleimhaut vom Gebärmutterhals und vom Gebärmutterkörper getrennt ausgeschabt (fraktionierte Abrasio). Da der Gebärmutterhals für dieses Verfahren aufgedehnt und geweitet werden muss, erfolgt der Eingriff unter örtlicher Betäubung oder Vollnarkose. Die somit gewonnene Schleimhaut wird im Labor feingeweblich (histologisch) untersucht. So kann der Gynäkologe mögliche bösartige Veränderungen des Endometriums genau diagnostizieren. Nach dem Eingriff kann es zu leichten Nachblutungen, selten zu anderen körperlichen Reaktionen (zum Beispiel Fieber), kommen.

Bestätigt sich die Diagnose Gebärmutterkörperkrebs, kommen gegebenenfalls weitere bildgebende Verfahren infrage. Eine endgültige Beurteilung der örtlichen Tumorausbreitung ist beim Endometriumkarzinom jedoch nur im Rahmen der Operation (sogenanntes operatives Staging) möglich.

Die Stadieneinteilung nach FIGO

Je nachdem, wie weit sich der Tumor ausgebreitet hat und welche Gewebsschichten betroffen sind, wird Gebärmutterkörperkrebs, nach der internationalen Vereinigung für Gynäkologie und Geburtskunde, in folgende Stadien eingeteilt (FIGO-Klassifikation):

• Stadium I: Der Tumor ist auf den Gebärmutterkörper beschränkt. Bei IA ist er auf die Schleimhaut begrenzt oder dringt nicht tiefer als in die Hälfte der Muskelschicht ein. Bei IB ist die Hälfte der Muskelschicht oder mehr betroffen

• Stadium II: Der Krebs geht auf den Gebärmutterhals über, breitet sich jedoch nicht über die Gebärmutter hinaus aus. Die Zellveränderung reicht bis ins Grundgewebe des Gebärmutterhalses (Stroma)

• Stadium III: Der Krebs hat sich außerhalb der Gebärmutter ausgebreitet (zum Beispiel in Eileiter, Eierstöcke oder Vagina), reicht aber noch nicht über den Beckenbereich hinaus

• Stadium IV: Die Tumorzellen befinden sich bereits außerhalb des Beckens in der Blasenschleimhaut oder auch in der Schleimhaut des Mastdarms (Stadium IVA) beziehungsweise in anderen Organen und haben dort Fernmetastasen gebildet (Stadium IVB)

Oft muss bei einem Endometriumkarzinom die Gebärmutter entfernt werden

© Jupiter Images/FRENCH PHOTOGRAPHERS ONLY

Behandlung: So sieht die Therapie aus

Die Behandlung von Gebärmutterkörperkrebs hängt davon ab, wie weit der Krebs fortgeschritten ist und ob sich die Patientin vor oder nach den Wechseljahren befindet. Vorstufen von Gebärmutterkörperkrebs (sogenannte Endometriumhyperplasien) können bei Frauen vor den Wechseljahren durch eine Hormonbehandlung mit Gestagen behoben werden. In 60 bis 80 Prozent der Fälle führt diese Therapie dazu, dass sich veränderte Zellen vollständig zurückbilden.

Besteht noch Kinderwunsch und befindet sich der Krebs in einem sehr frühen Stadium, kommt eine konservative Therapie (Ausschabung und Hormongabe) infrage. Patientinnen sollten – nach unauffälligem Kontrollbefund durch den Arzt – möglichst rasch eine Schwangerschaft anstreben. Nach erfülltem Kinderwunsch sollte die Gebärmutter operativ entfernt werden.

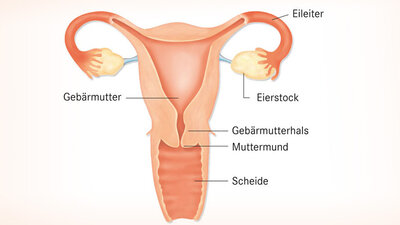

Ist bereits die Muskelschicht in der Gebärmutter vom Krebs betroffen, wird sie vollständig entfernt (Hysterektomie). Mit entnommen werden die Eierstöcke, die Eileiter und in den meisten Fällen auch nahe gelegene Lymphknoten.

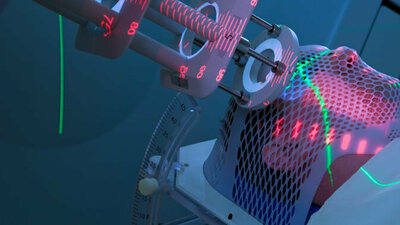

Fast alle operierten Patientinnen profitieren von einer anschließend durchgeführten Strahlentherapie. Meist besteht diese aus einer von innen durch die Scheide verabreichten Bestrahlung (Brachytherapie), die je nach Schweregrad der Erkrankung (Stadium) auch mit einer Bestrahlung von außen (externe Strahlentherapie) kombiniert wird. Nach einer erfolgreichen Operation im frühen Stadium senkt die Strahlentherapie erwiesenermaßen das Risiko eines Rückfalls.

Eine alleinige Strahlentherapie kommt nur bei Patientinnen infrage, die nicht operiert werden können. Wenn der Tumor in den fortgeschrittenen Stadien (FIGO-Klassifikation III und IV) optimal entfernt wurde, kommt zur Sicherung des Behandlungserfolges – als Alternative zur Strahlentherapie – auch eine Chemotherapie (zum Beispiel Adriamycin plus Cisplatin) infrage. Dies gilt auch für frühere Stadien von bestimmten Tumortypen, die ein aggressives Wachstum aufweisen. Manchmal ist auch eine Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie angezeigt.

Auch in nicht mehr heilbaren, fortgeschrittenen Stadien sind operative Maßnahmen (Entfernung der Gebärmutter, um Blutungen vorzubeugen; Entfernung größerer Tumormassen) meist sinnvoll und mit einem Nutzen für die Patientin verbunden. Handelt es sich um einen östrogenabhängigen Gebärmutterkörperkrebs, ist eine Hormonbehandlung mit Gestagenen sinnvoll. Schreitet die Erkrankung unter Hormontherapie jedoch fort oder war sie hormonunabhängig, kann unter sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken eine Chemotherapie eingesetzt werden. Ein eindeutiger Vorteil konnte bisher aber nicht belegt werden.

Am wichtigsten in dieser Situation ist, die Lebensqualität der Patientinnen zu erhöhen. Eine optimale Schmerztherapie trägt ebenso dazu bei, wie Symptome zu lindern und Komplikationen zu vermeiden.

Wichtig: Die Nachsorgeuntersuchungen nicht vergessen

© Fotolia/2009

Prognose: Gebärmutterkrebs ist oft heilbar

Wird ein Endometriumkarzinom im Frühstadium entdeckt, sind die Heilungschancen sehr gut. Weil es kein Screening auf Gebärmutterkrebs bei symptomfreien Frauen gibt, ist es besonders wichtig, bei jeder auffälligen Blutung zum Frauenarzt zu gehen. Das gilt vor allem für Frauen nach den Wechseljahren.

Früh erkannt, kann der Gebärmutterkrebs in der Regel gut behandelt werden. Bis zu 90 Prozent der Patientinnen mit einem Krebs in Stadium I leben noch mindestens fünf Jahre nach der Diagnosestellung. Unabhängig vom Stadium liegt die 5-Jahres-Überlebensrate im Schnitt bei etwa 76 Prozent, so dass das Endometriumkarzinom als eine häufig heilbare Krebserkrankung bezeichnet werden kann.

Insgesamt kehrt bei etwa jeder vierten Betroffenen im weiteren Verlauf der Erkrankung der Tumor zurück (Rezidiv) oder sie entwickelt Tochtergeschwülste in anderen Körperregionen (Fernmetastasen). Wurde der Krebs in einem frühen Stadium entdeckt und behandelt, erleiden nur fünf von 100 Frauen, also nur jede 20ste, einen Rückfall.

Damit ein möglicher Rückfall frühzeitig erkannt und behandelt werden kann, sollten die Patientinnen die Nachsorgeuntersuchungen regelmäßig in Anspruch nehmen.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.

0 Links