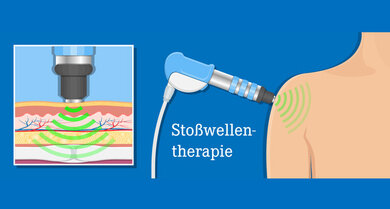

Stoßwellentherapie (ESWT)

Stoßwellen breiten sich durch die Hautschichten bis zur Sehne aus

© Shutterstock/Rumruay

Wie funktioniert die ESWT?

Die ESWT (Extrakorporale Stoßwellentherapie) arbeitet mit Druckimpulsen, den so genannten Stoßwellen. Sie werden zum Beispiel von Geräten mit piezoelektrischen Elementen erzeugt. Dort rufen bestimmte Quarzkristalle unter Strom mechanische Schwingungen hervor. Diese Stoßwellen breiten sich besonders gut in wasserhaltiger Umgebung aus. Dazu zählt auch der menschliche Körper. Treffen die Stoßwellen auf einen Festkörper mit deutlich weniger Wasseranteil und höherer Dichte als das Körpergewebe, zum Beispiel auf einen Stein im Harnleiter, werden sie reflektiert. Dabei nimmt der Stein Energie auf - es entstehen Zug- und Druckkräfte. Das feste Material zerbricht schließlich in kleinere Teile.

Die fokussierte ESWT

Bei der fokussierten ESWT bündelt man mehrere Stoßwellen auf den Zielbereich. So sind sie in der Lage, den Festkörper zu zerrütten, also zum Beispiel einen Nierenstein zu zertrümmern. Die Steinfragmente sind dann in der Regel klein genug, um über die Harnwege aus dem Körper zu gelangen. In der Orthopädie wirkt die Stoßwelle vor allem auf die faserbildenden Zellen. Auch wenn die Stoßwelle beim Fersensporn eingesetzt wird, zielt der Effekt vor allem auf die Veränderungen der Plantarfaszie, die entzündeten Fasern in der Fußsohle. Der Sporn im Röntgenbild verschwindet bei der Behandlung üblicherweise nicht, bereitet aber keine Schmerzen mehr.

Die radiale ESWT

Die radiale ESWT schickt Druckwellen nahe der Körperoberfläche über den Körper. Dadurch wirkt sie ähnlich wie eine Massage. Zur Behandlung von muskulären Verspannungen findet sie häufig Einsatz.

Bei der Erektionsstörung macht man sich die gefäßerweiternden Eigenschaften der Wellen zunutze. So wird der Penis mit den für die Erektion wichtigen Schwellkörpern besser durchblutet und eine Erektion kann wieder entstehen und hält auch an.

In jedem Fall benötigt das Gerät, welches die Schallwellen erzeugt, direkten Hautkontakt. Dieser wird mit Hilfe von Ultraschallgel hergestellt, welches möglichst ohne Luftblasen aufgetragen wird.

Steine unter zwei Zentimeter Größe können mit der ESWT behandelt werden.

© Thinkstock/iStockphoto

ESWT bei Nierensteinen und Erektionsstörungen

Nieren- und Harnleitersteine

Die ESWT ist auf diesem Gebiet bereits lange etabliert. Sie kann Nieren- und Harnleitersteine zertrümmern und so eine Stauung der Harnwege vorbeugen und eventuell sogar beheben. Hat ein Harnstein bereits eine Stauung der Harnwege verursacht, muss aber meist vor der ESWT eine Harnableitung über einen Stent (innere Schiene von der Harnblase in die Niere) gewährleistet werden.

Geeignet für die ESWT sind in erster Linie sogenannte Kalziumoxalatdihydrat-Steine sowie Ammoniumphosphat-Steine. Während sich erstere zum Beispiel durch geringe Flüssigkeitszufuhr und bestimmte Ernährungsgewohnheiten bilden können, entstehen letztere öfter im Zusammenhang mit einem Harnwegsinfekt. Die ESWT hilft bei Steinen, die maximal zwei Zentimeter groß sind. Auch bei Kindern mit Nierensteinen findet die EWST Anwendung. Zur Zertrümmerung von Steinen kommt ausschließlich eine auf den Stein fokussierte Stoßwelle mit hoher Energiedichte zur Anwendung.

Erektionsstörungen

Eine recht neue Anwendung findet die EWST bei Erektionsstörungen. Bei der erektilen Dysfunktion, also der fehlenden Gliedsteife beim Geschlechtsverkehr ist sie seit 2010 eine zusätzliche Therapieoption. Oft ist die Störung verursacht durch ungenügende Durchblutung der Schwellkörper des Penis. In unterschiedlicher Ausprägung leiden daran weltweit circa die Hälfte der Männer zwischen 40 und 70 Jahren. Seit 2015 führt die European Association of Urology die ESWT als Therapie der ersten Wahl bei erektiler Dysfunktion neben Medikamenten an.

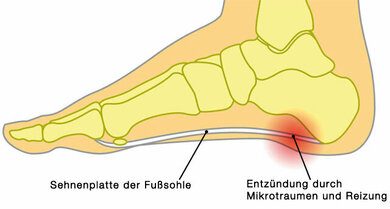

Die Behandlung der Fasciitis plantaris mit Stoßwellen wird jetzt von den Kassen gezahlt

© Shutterstock/Aksanaku

ESWT bei Muskel- und Sehnenerkrankungen

Die ESWT als Kassenleistung

In der Orthopädie wird die ESWT ebenfalls schon länger genutzt, wurde aber lange nicht von der Krankenkasse übernommen. Die Fasciitis plantaris ist eine schmerzhafte Entzündung der Sehnenplatte der Fußsohle, die gerne bei Fersensporn auftritt. Hier wird nun eine dreimalige Stoßwellentherapie für den betroffenen Fuß von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt. Allerdings müssen einige Bedingungen erfüllt sein:

- die Schmerzen bestehen länger als sechs Monate und schränken maßgeblich in der Alltags-Mobilität ein

- Schmerzmedikamente helfen nicht dauerhaft

- Einlagen und Dehnungsübungen wurden angewandt und sind ebenfalls nicht ausreichend

Die Behandlung übernehmen Fachpraxen für Orthopädie und Unfallchirurgie oder für Physikalische und Rehabilitative Medizin.

Verkalkungen von Sehnen

Auch bei anderen schmerzhaften Erkrankungen des Bewegungsapparates wird die Stoßwellentherapie angewendet, muss aber in diesen Fällen weiter selbst gezahlt werden. In der Gruppe der Sehnenerkrankungen zählen dazu:

- der bekannte Tennisellenbogen

- die Achillodynie, eine schmerzhafte Erkrankung der Achillessehne

- die Kalkschulter

Muskelerkrankungen

Ein weiteres Einsatzgebiet können Schmerzen und Funktionsstörungen der Muskulatur sein, dazu zählen:

- Verspannungen

- Verhärtungen

- Verkürzungen

- Zerrungen

Bei all diesen Fällen gilt: die ESWT kommt vor allem dann zur Anwendung, wenn andere nicht-operative Therapien wie Schmerzmittel oder Krankengymnastik keine ausreichenden Erfolge zeigen.

Außerdem wird das Verfahren bei verzögerter Heilung eines Knochenbruchs eingesetzt: die Stoßwellen sollen die Knochenneubildung fördern.

Einsatz der ESWT an der Ferse

© Mauritius / Photopat / Alamy

Ablauf einer ESWT-Behandlung

Bei Betroffenen mit Nieren- und Harnleitersteinen wird im Vorfeld die exakte Lage des Steins dokumentiert. Röntgen- und Ultraschallaufnahmen helfen hierbei. Die Abflussverhältnisse der Harnwege bildet zum Beispiel eine Computertomografie oder eine Ausscheidungsurografie ab. Es darf keine Engstelle im Harnsystem unterhalb des Steines liegen. Diejenigen, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, müssen das rechtzeitig – je nach Vorgabe von Ärztin oder Arzt– mehrere Tage vor der ESWT unterbrechen. Wie der Eingriff im Einzelfall abläuft, wird in einem Aufklärungsgespräch besprochen. Hier sind auch die zu erwartenden Schmerzen während der Behandlung ein Thema. Zwar verzichtet man während einer ESWT in aller Regel auf eine Narkose, üblicherweise werden aber Schmerzmittel gegeben. Nicht nur, damit die Behandlung möglichst wenig Schmerzen verursacht, sondern auch, weil man sich während der Untersuchung nicht bewegen sollte. Dass fällt leichter ohne Schmerzen. So kann eine genaue Zertrümmerung der Steine erfolgen. Es wird mit einer niedrigeren Frequenz und kleiner Energiestufe der Schallwellen begonnen, beides wird dann langsam gesteigert. Nach der Behandlung wird in der Regel durch eine erneute bildgebende Untersuchung überprüft, ob die ESWT erfolgreich war und der Stein verschwunden ist. Oft bekommt man nach der ESWT Medikamente, welche die Steinfragmente leichter abgehen lassen, also die Ausscheidung vorantreiben. Das führt dazu, dass weniger Schmerzmittel nach der Behandlung gebraucht werden und die Steine zu einem höheren Prozentsatz sicher verschwunden sind. Antibiotika kommen nur in besonderen Fällen zum Einsatz. Zum Beispiel bei Steinen, die sich auf Grund eines Infekts gebildet haben, oder wenn Katheter oder andere Fremdkörper im Harnsystem einliegen.

Wird die ESWL bei Muskel-, Sehnen- und Knochenerkrankungen eingesetzt, braucht es dagegen meist keine speziellen Vor- und Nachuntersuchungen. Die sinnvollste Stelle um sie anzuwenden, wird ertastet: hat man die am stärksten schmerzende Region ausfindig gemacht, wird hier mit der Therapie begonnen. Ob die Behandlung bei Einnahme von Gerinnungshemmern erfolgen kann, entscheiden die behandelnden Ärztinnnen und Ärzte im Einzelfall. Nach der Behandlung helfen Schmerzmittel. Eine lokale Betäubung vor der ESWT bringt nichts: sie führt zu einer reduzierten Wirkung der Stoßwelle.

Gibt es Nebenwirkungen?

Die ESWT ist ein Verfahren, bei dem relativ wenige Nebenwirkungen oder Komplikationen zu befürchten sind.

Wird die ESWT zur Behandlung eines Harnsteines eingesetzt, kann es im Anschluss an die Behandlung zu Koliken der Harnwege kommen. Das ist der Fall, wenn Bruchstücke des Steins ausgeschieden werden. Außerdem können die Fragmente großer Steine den Harnabfluss erneut stören, in diesem Falle würde vor dem Eingriff eine Harnleiterschiene (eine innere Schiene von der Harnblase in die Niere, auch Doppel-J-Katheter genannt) eingelegt werden. Einblutungen in oder um die Niere sind selten und treten in weniger als einem Prozent der Fälle auf.

Bei allen genannten Einsatzgebieten der ESWT kann es zu leichten Schmerzen während der Behandlung und winzigen Hauteinblutungen (Petechien) kommen, gelegentlich finden sich auch Blutergüsse (Hämatome). Diese bedürfen in aller Regel keiner weiteren Therapie.

Bei Muskel- und Sehnenerkrankungen wirkt die ESWT meist in Kombination mit anderen Therapien. Die Nebenwirkungen und der Aufwand für die Behandelten sind dort im Vergleich zum urologischen Bereich meist geringer. Womit man aber auch hier rechnen muss, ist, dass die Behandlung selbst etwas schmerzhaft ist. Auch im Nachhinein kann noch ein gewisser Ruheschmerz auftreten, dieser kann je nach Empfindlichkeit einem Muskelkater ähnlich sein. Betroffene sollten sich zu möglichen Vor- und Nachteilen und den Kosten vorab beraten lassen.

Wann ist von einer ESWT abzuraten?

Bei einer Störung der Blutgerinnung sind Nutzen und Risiken einer Stoßwellenbehandlung individuell mit Ärztin oder Arzt abzuwägen. Das gilt sowohl für angeborene Gerinnungsstörungen als auch für Therapien mit gerinnungshemmenden Medikamenten. Bei Schwangeren wird die Behandlung nicht vorgenommen. Vor einer ESWT von Nieren und Harnwegen sollten Harnwegsinfekte zunächst therapiert werden.Starkes Übergewicht über 130 kg bringt häufig technische Probleme mit sich. Hier entscheiden Ärztinnen und Ärzte im Einzelfall. Bei besonders harten Nierensteinen kann die Therapie versagen und wird daher nicht angewandt. Auch bei Besonderheiten wie Gefäßaussackungen (Aneurysma) im Therapiegebiet, oder Verformungen der Knochen wird von ihr Abstand genommen. Außerdem spricht eine akute Entzündung der Haut oder ein Tumor im Behandlungsgebiet gegen die Anwendung der EWST. Eine direkte Applikation auf Wachstumsfugen beim Kind oder auf den Gelenkknorpel sollte ebenfalls vermieden werden.

Harnsteine: Gibt es Alternativen zur ESWT?

Insbesondere bei Harnleitersteinen oder Nierensteinen bis zu ein Zentimeter Durchmesser ist heute durch die Weiterentwicklung kleinster Instrumente die so genannte ureteroskopische Entfernung des Steins oder die Zerstäubung des Steins durch Laser (Lithotripsie) meist die bessere Alternative zur ESWT. Hier hilft ein Endoskop, welches über den Harnleiter eingeführt wird bei der Entfernung des Steins. Diese Methode ist auch für solche Steine gut geeignet, die schon relativ tief im Harnleiter, auf dem halben Weg zur Harnblase oder kurz davor sitzen.

Nierensteine über zwei Zentimetern Durchmesser werden mittels der Perkutanen Nephrolithotomie (PCNL) entfernt, hierbei wird die Niere durch die Haut mit einem Endoskop punktiert. Dieser Eingriff erfolgt unter Vollnarkose. Er eignet sich einerseits für Steine, die wegen ihrer Zusammensetzung mit einer ESWT nicht zertrümmert werden können. Aber auch bei Steinen an Stellen, wo die Bruchstücke bei einer ESWT Probleme bereiten könnten, ist die PCNL oft besser als die Stoßwellentherapie: Sie saugt die Reste des Steins sofort durch das Endoskop ab – das ist zum Beispiel am unteren Nierenpol der Fall. Hier würden die Steinreste nach der Zertrümmerung erneut hängen bleiben.

Prof. Christian Stief

© W&B/Privat

Beratende Experten:

Professor Dr. med. Christian Stief ist Facharzt für Urologie. Er habilitierte sich 1991 an der Medizinischen Hochschule Hannover. Seit 2004 steht er als Direktor der Urologischen Klinik des Klinikums der Universität München vor. Er ist Herausgeber mehrerer deutsch- und englischsprachiger wissenschaftlicher Bücher und war von 2006 bis 2012 Mitherausgeber der Fachzeitschrift European Urology.

Prof. Markus Walther

© Schön Kliniken München Harlaching

Professor Dr. med. Markus Walther ist seit 2005 Chefarzt des Zentrums für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie an der Schön Klinik München-Harlaching. 2012 wurde er ärztlicher Direktor der Schön Klinik München Harlaching. Er war Präsident der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie und ist Mitglied mehrerer orthopädisch-chirurgischer Vereinigungen.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.