Herzschrittmacher: Der Taktgeber für das Herz

Herzschrittmacher gibt es in unterschiedlichen Varianten. Moderne Schrittmacher sind oft nicht größer als eine Zwei-Euro-Münze.

© istock/Jan Otto

Wie funktioniert ein Herzschrittmacher?

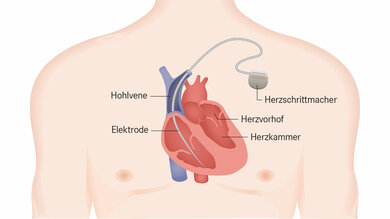

Ein Herzschrittmacher ist ein kleines batteriebetriebenes Gerät, das im Brustbereich eingesetzt wird. Metallische Elektroden, auch Sonden genannt, verbinden es direkt mit dem Herzen.

Der Herzschrittmacher wird oft unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt. Die Elektroden liegen im Herzen.

© istock/Alkov

Fallen Herzschläge aus oder schlägt das Herz zu langsam, übernimmt der Herzschrittmacher die Taktgeberfunktion. Er gibt elektrische Impulse ab, die über die Sonden zum Herzmuskel gelangen und das Herz zum Schlagen anregen. Schlägt das Herz ausreichend schnell, greift der Schrittmacher nicht ein.

Wann kommt ein Herzschrittmacher infrage?

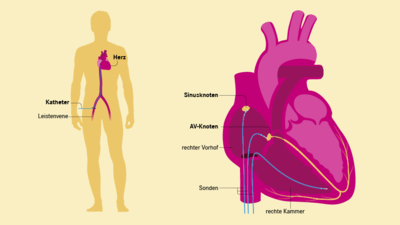

Ein Herzschrittmacher kommt beispielsweise infrage, wenn das Herz zu langsam schlägt oder wenn es zwischenzeitlich aussetzt, ohne dass sich dafür behebbare Ursachen finden. Ein möglicher Grund können Störungen im Bereich des Sinusknotens sein, was als Sick Sinus Syndrome bezeichnet wird. Zudem kann es zu einer verzögerten und fehlenden Überleitung der Erregung von den Vorhöfen auf die Kammern kommen. Für die Überleitung ist der sogenannte AV-Knoten zuständig. Ist er blockiert, spricht man von einem AV-Block. Weiterhin können Erregungsstörungen auch im Bereich der Kammern bestehen. Ein Schrittmacher wird in bestimmten Fällen eingesetzt, um eine Herzschwäche zu verbessern.

Welche Herzschrittmacher-Typen gibt es?

Je nachdem, wo das Problem mit der Erregung liegt, eignen sich unterschiedliche Herzschrittmacherarten:

- Einkammersystem: Besteht ein Problem nur im Bereich des Vorhofes oder nur im Bereich der Kammern, so genügt ein Schrittmacher mit einer Sonde.

- Zweikammersystem: Bestehen Probleme in beiden Bereichen, oder funktioniert die Überleitung der Erregung von den Vorhöfen auf die Kammer nicht mehr, sind zwei Sonden erforderlich. Eine Sonde liegt dann im Vorhof und die andere in der rechten Kammer.

- Dreikammersystem: Bei Herzschwäche können in bestimmten Fällen Dreikammerschrittmacher zum Einsatz kommen, die dem geschwächten Herzen helfen sollen, kräftiger und effizienter zu schlagen. Das wird als CRT für „Cardio resynchronization therapy“ oder auch zu Deutsch „Resynchronisationstherapie“ bezeichnet, weil das Herz zu einem synchronen, also zeitgleichen Arbeiten beider Kammern angeregt wird.

Wie läuft die Herzschrittmacher-Operation ab?

Das Einsetzen eines Herzschrittmachers heißt Schrittmacherimplantation. Der Eingriff erfolgt in örtlicher Betäubung. Bei Angst oder Unruhe können die Betroffenen beruhigende Medikamente erhalten. Die Ärztin oder der Arzt schiebt die Schrittmacherelektroden unter Röntgenkontrolle über die Venen des Brustkorbes zum Herzen vor. Sind sie in der richtigen Position, werden sie über winzige Schräubchen im Herzmuskel verankert. Anschließend wird ihre Funktion überprüft. Danach wird das Schrittmachergehäuse unter die Haut oder unter den Brustmuskel platziert, an die Sonden angeschlossen, programmiert und die Wunde verschlossen. Die Operation dauert im Normalfall etwa eine Stunde.

Nach der Operation wird ein kleiner Sandsack aufgelegt, um Blutungen vorzubeugen. Zudem erfolgt eine Röntgenaufnahme von Lunge und Herz. Am Tag nach der Implantation wird der Schrittmacher noch einmal mit einem Gerät von außen abgefragt und die Wunde kontrolliert. Dann können die Patientinnen oder Patienten das Krankenhaus normalerweise verlassen. Unter Umständen kommt eine ambulante Operation infrage, ohne Übernachtung im Krankenhaus. Den genauen Ablauf besprechen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte individuell mit den Patientinnen und Patienten.

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen eines Herzschrittmachers?

Komplikationen bei der Implantation eines Herzschrittmachers sind selten. Dennoch gibt es immer gewisse Risiken. Dazu gehören zum Beispiel:

- Verrutschen einer Sonde: Nach der Operation kann die Schrittmachersonde verrutschen. In der ersten Zeit nach dem Eingriff – bis sie in den Herzmuskel eingewachsen ist – sollte der Arm deshalb auf der entsprechenden Seite nicht über 90 Grad gehoben werden. Die Ärztinnen und Ärzte geben genauere Informationen dazu.

- Infektion: Ein weiteres Risiko besteht in einer Infektion. Wasserkontakt sollte man in den ersten Tagen meiden. Bei Zeichen einer Entzündung wie Schmerzen, Überwärmung, Rötungen, Fieber oder Eiter ist dringend eine Ärztin oder ein Arzt aufzusuchen.

- Bluterguss, Schmerzen: Nach der Operation kann es zu Blutergüssen und Schmerzen im Bereich der Wunde kommen. Diese sind durch Kühlung, Kompression und leichte Schmerzmittel jedoch gut zu behandeln. Die Ärztin oder der Arzt berät dazu und zur Auswahl geeigneter Mittel.

- Zwerchfellzucken: Manchmal arbeiten der Herzschrittmacher und das Herz nicht optimal zusammen. Selten spricht auch das benachbarte Zwerchfell auf die Impulse des Schrittmachers an. Das kann sich ähnlich wie Schluckauf anfühlen. Solche Probleme lassen sich eventuell durch eine Umprogrammierung des Schrittmachers beheben.

Ist ein Herzschrittmacher dasselbe wie ein implantierbarer Defibrillator (ICD)?

Nein, ein Herzschrittmacher und ein Defibrillator sind unterschiedliche Geräte. Ein Herzschrittmacher behandelt nur einen zu langsamen Herzschlag. Ein Defibrillator kann sowohl langsame als auch gefährliche schnelle Herzrhythmusstörungen behandeln, die in den Kammern des Herzens entstehen. Werden diese Kammertachykardien erkannt, gibt der Defibrillator Stromimpulse ab, um die Rhythmusstörung zu unterbrechen.

Warum sind Herzschrittmacher-Kontrollen nötig?

Nach dem Einsetzen – der Implantation – eines Herzschrittmachers sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Für diese Kontrollen erhalten Betroffene ein kleines Heftchen, das sie immer mit sich führen sollten. Die erste Kontrolle ist üblicherweise nach einem Monat erforderlich. Anschließend wird der Schrittmacher alle sechs bis zwölf Monate kontrolliert. Die behandelnden Ärzte überprüfen den Ladungszustand der Batterie und achten darauf, dass der Schrittmacher und das Herz gut zusammenarbeiten. Zudem kann der Schrittmacher wichtige Informationen über Herzrhythmusstörungen liefern.

Wie lange hält ein Herzschrittmacher?

Die Lebensdauer des Schrittmachers ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zum Beispiel davon, wie oft er das Herz stimulieren muss. Bei manchen Betroffenen arbeitet der Schrittmacher bei jedem Herzschlag, bei anderen nur einige Male pro Jahr. Zur durchschnittlichen Lebensdauer eines Schrittmachers und der Sonden gibt es unterschiedliche Angaben. Sie liegen im Bereich zwischen fünf und 15 Jahren. Die Batterie ist nicht herausnehmbar, sodass bei einer erschöpften Batterie das ganze Gerät unter örtlicher Betäubung ausgetauscht wird.

Auch die Sonden des Schrittmachers können irgendwann Defekte aufweisen, sodass neue Sonden eingelegt werden müssen. Die Lebensdauer liegt ebenfalls im Bereich von 5 bis 15 Jahren. In der Zukunft ist mit Geräten zu rechnen, die von außen geladen werden können und keine Sonden mehr benötigen. Die Forschung in diesem Bereich schreitet immer weiter voran.

Ich habe Vorhofflimmern, warum hilft der Schrittmacher nicht dagegen?

Bei Vorhofflimmern verliert der Taktgeber des Herzens – der Sinusknoten – die Kontrolle über den Herzrhythmus. Zellen aus dem Vorhof erregen das Herz. Es schlägt nicht mehr in einem festen Rhythmus, sondern chaotisch und häufig zu schnell. Der Herzschrittmacher greift jedoch nur dann ein, wenn das Herz zu langsam schlägt. Auch bei langsamem Vorhofflimmern können die chaotischen Vorhofaktionen nicht durch den Schrittmacher beendet werden. Er kann nur dafür sorgen, dass das Herz nicht zu langsam wird.

Was müssen Menschen mit Herzschrittmacher beachten?

Elektrische Signale können die Funktion des Schrittmachers stören. Wer einen Schrittmacher trägt, sollte deshalb in besonderem Maße auf eine korrekte Erdung von elektrischen Geräten achten und defekte Geräte nicht verwenden. Es empfiehlt sich, zwischen allen Haushaltsgeräten und dem Schrittmacher einen Mindestabstand von einer Unterarmlänge einzuhalten. Zu Induktionskochfeldern sollte mindestens ein Abstand von 25 Zentimetern eingehalten werden. In Kopfhörern und Lautsprechern können stärkere Permanentmagnete verbaut sein, sodass man sie nicht direkt auf die Schrittmachertasche legen sollte.

Besondere Vorsicht ist bei Diebstahlsicherungen in Kaufhäusern geboten. Diese sollten schnell passiert werden. Bei Ganzkörperscannern am Flughafen sind in der Regel keine Störungen des Schrittmachers oder ICDs zu erwarten. Reisende mit Herzschrittmacher weisen die Sicherheitskräfte am besten vor der Kontrolle auf den Herzschrittmacher hin und zeigen ihren Herzschrittmacher-Ausweis.

Entgegen früherer Annahmen stellen Mobiltelefone ebenfalls nur ein sehr geringes Risiko dar. Zu induktiven Ladestationen sollte ein Abstand von zehn Zentimetern[1] nicht unterschritten werden. Manche Herzspezialisten empfehlen Menschen mit Herzschrittmachern, Smartphones generell nicht unmittelbar über oder auf die Hautstelle zu halten, wo das Implantat sitzt. Auch sollten Smartphones vorsichtshalber nicht in der Brusttasche getragen werden. Das gilt insbesondere für Geräte mit Induktivladefunktion. Mehr zum Thema lesen Sie in den Artikeln "Müssen Schrittmacherpatienten iPhones wirklich auf Abstand halten?" und "Herzschrittmacher: Sind Smartphones ein Problem?".

Darf man mit Herzschrittmacher eine MRT-Untersuchung bekommen?

In der Regel gilt, dass bei Menschen mit Schrittmachern oder implantierbarem Defibrillator (ICD) keine MRT-Untersuchungen durchgeführt werden dürfen, da es zu lebensbedrohlichen Wechselwirkungen kommen kann. Ob es im Einzelfall möglich ist, muss individuell geklärt werden. Es gibt Geräte, die vom Hersteller ausdrücklich als MRT-tauglich ausgewiesen werden. Doch auch dann bleiben gewisse Restrisiken, sodass eine MRT nur nach sehr gründlicher Abwägung erfolgen sollte. Die Behandelnden müssen die genauen Untersuchungsbedingungen mit der Herstellerfirma besprechen. Zudem findet die Untersuchung in einem spezialisierten Zentrum und unter besonderen Vorkehrungen statt, um auf etwaige Probleme reagieren zu können.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.

Quellen:

- [1] Napp, A., et al.: Elektromagnetische Interferenz von aktiven Herzrhythmusimplantaten im Alltag und im beruflichen Umfeld. Kardiologe 13, 216–235 (2019) : https://doi.org/... (Abgerufen am 23.10.2023)

- Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz-und Kreislaufforschung e.V.: ESC Pocket Guidelines. Schrittmacher- und kardiale Resynchronisationstherapie, Version 2021. https://leitlinien.dgk.org/... (Abgerufen am 25.10.2023)

- Lennerz C, MD, et al.: Electric Cars and Electromagnetic Interference With Cardiac Implantable Electronic Devices: A Cross-sectional Evaluation. Ann Intern Med. 2018 Sep 4;169(5):350-352. : https://www.acpjournals.org/... (Abgerufen am 23.10.2023)

- Deutsche Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung e.V. : MR-Untersuchungen bei Patienten mit Herzschrittmachern und implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren. Kardiologe 2017 · 11:97–113: https://leitlinien.dgk.org/... (Abgerufen am 23.10.2023)