Brustrekonstruktion

Viele Frauen mit Brustkrebs können heute so operiert werden, dass der Krebs entfernt wird, die Brust aber erhalten bleibt (brusterhaltende Therapie[1]). Bei etwa 30 Prozent der Patientinnen mit einem Mammakarzinom ist es jedoch notwendig, die betroffene Brust zu entfernen. Nach einer solchen Mastektomie stehen die Frauen vor der Frage, wie sie mit der körperlichen Veränderung umgehen möchten.

Eine Option, die keinerlei Risiken birgt, sind Einlagen für den Büstenhalter oder eine Brustprothese, die meist ebenfalls in den BH eingelegt wird. Diese "äußerlichen" Hilfsmittel sind heute so gut gemacht, dass sie selbst unter einem Badeanzug oder dünner Wäsche unauffällig und natürlich aussehen können.

Für viele Frauen ist das allerdings keine dauerhafte Lösung. Sie entscheiden sich für eine Wiederherstellung der Brust, eine Brustrekonstruktion. Dabei wird versucht, ihre ursprüngliche Brustform mitsamt der Brustwarze und Hof operativ wieder herzustellen. Grundsätzlich trennen Ärzte hier zwischen zwei Vorgehensweisen. Zum einen lässt sich der Busen aus körpereigenem Gewebe neu aufbauen. Zum anderen können zur Brustrekonstruktion Silikonimplantate eingesetzt werden. Manchmal ist es auch möglich und sinnvoll, die beiden Verfahren miteinander zu kombinieren.

Nach dem heutigen Kenntnisstand hat eine Brustrekonstruktion keinerlei nachteilige Auswirkungen auf die Heilungschancen eines Mammakarzinoms. Allerdings ist die Operation wie jeder andere chirurgische Eingriff mit Risiken verbunden. Dazu gehören beispielsweise Wundheilungsstörungen, Blutungen oder Infektionen im Wundbereich. Wird der Wiederaufbau von einem Chirurgen oder einer Chirurgin mit entsprechender Erfahrung durchgeführt, treten aber relativ selten Komplikationen auf.

Häufig muss allerdings – vor allem bei einer Rekonstruktion mit Implantaten – die gesunde Brust für ein symmetrisches Aussehen operativ angeglichen werden.

Kostenübernahme durch die Krankenkassen

Die Brustrekonstruktion ist fester Bestandteil des Behandlungsplans bei Frauen mit Brustkrebs. Deshalb übernehmen gesetzliche und private Krankenversicherungen auch die Kosten in voller Höhe – zumindest für die gängigen Operationsverfahren. Es empfiehlt sich aber, vorab mit seiner Kasse Rücksprache zu halten.[2] Auch angeborene Fehlbildungen oder die vorsorgliche Entfernung der Brustdrüse bei Frauen mit genetisch bedingt erhöhtem Brustkrebsrisiko können einen chirurgischen Wiederaufbau des Busens notwendig machen.

Brustaufbau mit Implantat oder Eigengewebe?

Brustaufbau mit Silikonimplantat oder doch lieber mit Eigengewebe? Und wenn Eigengewebe – dann mit welchem der verschiedenen Operationsverfahren, die so kryptisch klingende Namen wie DIEP-Flap, TMG-Flap oder Latissimus-dorsi-Lappen tragen? Keine einfachen Fragen, insbesondere wenn eine Frau sich gerade mit der Diagnose Brustkrebs und dessen Therapie beschäftigen muss. Deshalb ist es wichtig, sich bei der Entscheidung eingehend beraten zu lassen.

Welche Methode individuell am besten passt, hängt von verschiedenen Faktoren ab und sollte vorab ausführlich mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin besprochen werden. Dabei spielen medizinische Gegebenheiten wie der allgemeine Gesundheitszustand, die Größe des Busens oder die Gewebs- und Narbenverhältnisse im Operationsgebiet eine maßgebliche Rolle. Wichtig ist auch die Frage, welche weitere Behandlung noch geplant ist. So sind Implantate eventuell problematisch, wenn noch eine Bestrahlung vorgesehen ist.

Überdies gilt es aber auch, die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen. So schreckt es manche etwa ab, dass beim Wiederaufbau mit Eigengewebe an der Entnahmestelle des Gewebes zusätzliche Narben entstehen. Ähnliche Kriterien wie bei der Wahl der Operationsmethode müssen auch erwogen werden, um den optimalen Zeitpunkt für den Eingriff zu finden.

Generell empfiehlt es sich, für die Brustrekonstruktion – oder zumindest für die vorherige Beratung – in eine Klinik zu gehen, die auf die Behandlung von Mammakarzinomen spezialisiert ist. Erstens arbeiten dort Ärztinnen und Ärzte aus Gynäkologie und Onkologie (Wissenschaft, die sich mit Krebs befasst) Hand in Hand mit plastischen Chirurginnen und Chirurgen, die das Spezialwissen und die notwendige Erfahrung für Operationen besitzen, die manchmal stundenlange Feinarbeit erfordern. Zweitens bieten die zertifizierten Brustkrebszentren in der Regel alle gängigen Methoden zum Brustwiederaufbau an, so dass die Betroffenen hier die größten Auswahlmöglichkeiten finden.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Wiederaufbau?

Wenn die Brust gleichzeitig beziehungsweise direkt im Anschluss an die Amputation wieder aufgebaut wird – also in einem einzigen chirurgischen Eingriff – heißt das „primären Rekonstruktion“. Bei einer sekundären oder verzögerten Rekonstruktion nehmen Chirurginnen und Chirurgen zunächst nur die Krebsoperation vor. Der Wiederaufbau der Brust erfolgt dann später in einem zweiten Eingriff.

Wann der richtige Zeitpunkt für eine Brustrekonstruktion ist, hängt wiederum nicht zuletzt von den Wünschen der betroffenen Person ab. Viele empfinden es als psychisch entlastend, nach der Entfernung des Krebses mit zwei Brüsten zu erwachen.

Andere Betroffene möchten sich lieber in Ruhe mit den verschiedenen Möglichkeiten des Wiederaufbaus beschäftigen und entscheiden sich deshalb für eine sekundäre Rekonstruktion. Dann sollte die Operation erst stattfinden, wenn die Wunden des ersten Eingriffs verheilt und eventuell notwendige ergänzende Behandlungsmaßnahmen wie eine Chemotherapie oder eine Nachbestrahlung seit vier bis sechs Monaten abgeschlossen sind.

Personen, die eine solche adjuvante Therapie brauchen, raten Ärzte und Ärztinnen aus medizinischen Gründen meist zu einem verzögerten Wiederaufbau. Zu ihren Hauptargumenten gehört dabei, dass Bestrahlung und Chemotherapie die Durchblutung im Operationsgebiet und dadurch die Wundheilung beeinträchtigen können. Bei Brustrekonstruktionen mit Implantaten erhöht eine Strahlentherapie zudem das Risiko einer sogenannten Kapselfibrose (siehe unten), die den neuen Busen verformen und sogar eine Entfernung des Implantats notwendig machen kann. Ebenso kann eine notwendige Bestrahlung die Form der neu aufgebauten Brust ungünstig beeinflussen.

Die Methoden im Überblick

Der Brustaufbau mit Implantaten

Eine mögliche Methode zum Wiederaufbau der Brust ist die Implantatrekonstruktion. Im Idealfall verbleibt nach der Tumorentfernung noch genügend Haut im Brustbereich, so dass direkt ein langfristig verbleibendes Silikonimplantat eingesetzt werden kann, entweder unmittelbar unter den Hautmantel oder hinter den Brustmuskel. Dabei gibt es verschiedene Vorgehensweisen und Schnitttechniken.

Bleibt nach der Krebsoperation zu wenig Haut übrig oder ist sie zu straff, können Chirurgen und Chirurginnen in manchen Fällen die so genannte Expander-Technik nutzen. Dabei platzieren sie an der Stelle, an der später das Implantat sitzen soll, einen leeren Kunststoffbeutel. Dieser sogenannte Expander besitzt ein Ventil, über das er in der Folgezeit nach und nach mit Kochsalzlösung aufgefüllt wird, meist in Terminen im Abstand von etwa einer Woche.

Die Haut und gegebenenfalls der Brustmuskel dehnen sich dadurch langsam und weitgehend schmerzlos auf. Nach einigen Monaten ist die Höhle groß genug. Dann tauschen die Ärzte und Ärztinnen in einem zweiten kurzen Eingriff den Expander gegen das endgültige Silikonimplantat aus. Ist die Schicht aus Haut und Fett darüber nach der Dehnung sehr dünn, kann sich das Implantat unter der Haut jedoch deutlich abzeichnen.

Die Rekonstruktion mit Implantaten gilt als einfacher Eingriff. Anders als beim Wiederaufbau mit Eigengewebe muss hier kein Haut-Fett-Lappen an anderer Stelle entnommen werden. Das hat den Vorteil, dass in der Regel weniger Schmerzen auftreten, die Wundheilung schneller abgeschlossen ist und keine zusätzlichen Narben entstehen.

Obwohl sich die Qualität der Implantate laufend verbessert, halten aber nicht alle dauerhaft. Ein Implantatbruch zum Beispiel durch Einwirken äußerer Kräfte oder Materialermüdung, kann durchaus passieren. Letzteres ereignet sich mitunter unbemerkt. Verdächtige Symptome können Verformungen der Brust oder Schmerzen sein.

Dass sich mit der Zeit um die Prothese eine dünne Kapsel aus Bindegewebe bildet, ist eine normale Reaktion des Körpers. Bei einigen Frauen kann sich die Kapsel verdicken, eventuell sogar zusammenziehen (Kapselfibrose). Je nach Ausprägung ist das sicht- und tastbar, oft auch schmerzhaft. Die Brust kann härter werden und sich verformen, das Implantat sich verschieben. Je nach Ausprägung kann eine Kapselfibrose die Entfernung oder den Austausch des Implantates notwendig machen.

Manche Brustimplantate stehen im Verdacht in seltenen Fällen die Entstehung einer bestimmten Art von Blutkrebs, des anaplastischen großzelligen Lymphoms (ALCL), zu fördern.

Zwar gibt es heute Silikonimplantate in verschiedensten Größen und Formen. Trotzdem erweist es sich oft als schwierig, die neue Brust so wieder aufzubauen, dass sie aussieht wie zuvor. Um ein symmetrisches Ergebnis zu erzielen, kann es dann nötig sein, die verbliebene Brust zu verkleinern und/oder zu straffen.

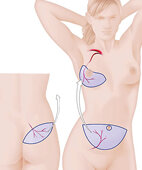

Beispiele für Brustaufbau aus Eigengewebe

© W&B/Szczesny/Martin Ley

Der Brustaufbau mit Eigengewebe

Die Alternative zum Implantat ist die Verwendung von Eigengewebe. Dabei bauen plastische Chirurgen oder Chirurginnen die amputierte Brust aus Haut-, Fett- und gegebenenfalls auch Muskelgewebe wieder auf, welches sie an einer anderen Körperstelle entnommen haben. Prinzipiell gibt es dabei zwei Vorgehensweisen: Entweder wird dabei ein Gewebelappen mitsamt der ihn versorgenden Blutgefäße in die Brustregion verpflanzt.

In der Fachsprache spricht man von einer gestielten Lappentransplantation. Oder aber der Arzt oder die Ärztin entnimmt das als Lappenplastik bezeichnete Gewebestück zuerst komplett aus seiner ursprünglichen Umgebung, formt es zur Brust und schließt es dann "vor Ort" wieder an die Blutgefäße an. Dies heißt auch „freie Transplantation“. Für eine Rekonstruktion mit körpereigenem Gewebe kann dieses aus dem Bauch, Po, Rücken oder Oberschenkel entnommen werden.

Aufbau der Brust aus dem großen Rückenmuskel

© W&B/Szczesny/Martin Ley

Statt eines Gewebelappens kann der Arzt oder die Ärztin in einigen eher seltenen Fällen auch Fettzellen aus dem Bauch, Beinen oder Po absaugen und verpflanzen (Lipofilling). Das ist jedoch eine längere Prozedur, bei der nach einer Vordehnung der Brusthaut in vielen Sitzungen über mehrere Monate hinweg kleine Portionen Fettgewebe versetzt werden, das dann Anschluss an Gefäße findet und einheilen kann.

Der Brustaufbau mit Eigengewebe ist komplizierter und aufwändiger als der mit einem Implantat. Ein Nachteil ist, dass durch die Gewebeentnahme zusätzliche Narben entstehen. Außerdem besteht ein gewisses Risiko, dass die Lappenplastik nach der Operation nicht richtig durchblutet wird. Dann kann ein erneuter Eingriff notwendig sein.

Demgegenüber stehen verschiedene Vorteile. Wenn die Brust aus körpereigenem Gewebe aufgebaut wird, bleiben Abwehrreaktionen von vornherein aus. Deshalb kann es anders als bei der Implantatrekonstruktion nicht zu einer Kapselfibrose kommen. Hinzu kommt, dass der Busen oft natürlicher aussieht und sich anfühlt und "normale" Veränderungen des Körpers wie Gewichtszunahme oder das altersbedingte Erschlaffen der Haut auf natürliche Weise mitmacht.

Beim Brustaufbau mit Eigengewebe gibt es schon länger verschiedene Methoden und die mikrochirurgischen Operationstechniken haben das Spektrum in den letzten Jahren noch um neue Verfahren erweitert. Sie alle haben ihre Vor- und ihre Nachteile, über die gesprochen werden sollte. Welche Methode individuell die beste ist, hängt sowohl von den Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen Person ab, als auch von den körperlichen und medizinischen Gegebenheiten.

Wie lange dauert die Genesung nach einer Brustrekonstruktion?

Die während der Operation eingelegten Wunddrainagen entfernt der Arzt oder die Ärztin normalerweise in den ersten Tagen. Wie lange die operierte Person nach dem Eingriff im Krankenhaus bleiben muss, hängt vor allem davon ab, mit welcher Methode ihre Brust wieder aufgebaut wurde und ob anschließend Komplikationen auftreten. Bei komplikationslosem Verlauf ist eine Entlassung oft schon nach wenigen Tagen, spätestens aber nach zwei Wochen möglich.

Anschließend sollten die Operierten sich aber noch eine Weile schonen. Experten und Expertinnen empfehlen, nach dem Eingriff eine Arbeitspause von mindestens drei bis fünf Wochen einzuplanen, abhängig von der körperlichen Belastung im Job. Sport und normale körperliche Aktivitäten, bei denen auch die Arme belastet werden, sind meist nach sechs Wochen wieder möglich. Mitunter dauert das auch bis zu drei Monate, etwa wenn größere Teile der Bauchmuskeln für die Rekonstruktion entnommen wurden. Bei manchen Frauen sind noch Folgeoperationen notwendig, wie eine Wiederherstellung der Brustwarze (Mamillen-Areolen-Komplex: MAK) oder eine chirurgische Angleichung des gesunden Busens.

Die Rekonstruktion von Brustwarze und Warzenvorhof

Wenn der Chirurg bei der Krebsoperation die Brustwarze entfernen musste, ist deren Rekonstruktion ein wesentlicher Bestandteil des Brustwiederaufbaus – und zumeist auch der letzte Schritt. Denn dieser Eingriff wird erst durchgeführt, wenn die neu aufgebaute Brust vollständig abgeheilt ist, so dass sie sich in ihrer Form nicht mehr verändert. Auch eventuell notwendige Nachoperationen sollten zuvor abgeschlossen sein.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine neue Brustwarze zu formen, etwa mit einer lokalen Lappenplastik aus der Haut vor Ort. Bei Frauen mit großen Brustwarzen besteht auch die Möglichkeit des "Nipple Sharing": Dabei trennt der plastische Chirurg einen Teil der gesunden Warze ab, den er auf die rekonstruierte Brust verpflanzt. Welche Methode für sie am besten ist, sollte jede Frau mit ihrem behandelnden Arzt im Vorgespräch klären. Unabhängig vom Verfahren gehen die Eingriffe schnell, sind wenig belastend, bergen kaum Risiken und können häufig in lokaler Betäubung erfolgen.

Gleiches gilt für die Wiederherstellung des Warzenvorhofs. Hier stehen ebenfalls mehrer Möglichkeiten zur Verfügung – angefangen von der Transplantation dunkel pigmentierter Haut – zum Beispiel aus der Leistenregion – bis hin zu einer medizinischen Tätowierung.

Dr. med. Michael Ruggaber

© W&B/Privat

Beratender Experte: Dr. med. Michael Ruggaber, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie, war nach beruflichen Stationen in Ravensburg (Prof. D. Kistler) und Stuttgart (Prof. M. Greulich) zuletzt als Leitender Oberarzt in der Klinik für Plastische-, Ästhetische- und Handchirurgie – Zentrum für Schwerbrandverletzte – in Offenbach am Main (Prof. H. Menke), tätig.

Seit August 2011 leitet er die Sektion für Plastische- und Ästhetische Chirurgie am Klinikum Friedrichshafen. Seit 2021 ist er zudem Chefarzt der Klinik für Plastische-, Ästhetische- und Handchirurgie am Medizincampus Bodensee.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.

Quellen:

- [1] DKG/ DKH: Leitlinienprogramm Onkologie: S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms. Online: https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/... (Abgerufen am 05.10.2023)

- [2] Deutsches Krebsforschungszentrum : Operation bei Brustkrebs. https://www.krebsinformationsdienst.de/... (Abgerufen am 12.04.2024)

- Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe: S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms. Online: http://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/... (Abgerufen am 05.09.2023)