Insulintherapie bei Typ-1-Diabetes

Fast alle Menschen mit Typ-1-Diabetes nutzen die sogenannte intensivierte konventionelle Therapie (ICT). Die lange Zeit übliche konventionelle Insulintherapie (CT), bei der zweimal täglich eine festgelegte Mischung aus kurz und lang wirkendem Insulin gespritzt wird, spielt bei Typ-1-Diabetes heute kaum noch eine Rolle. Eine Alternative zur ICT ist die Insulinpumpentherapie.

1. ICT: Intensivierte konventionelle Therapie

Prinzip: Ein- bis zweimal täglich wird Langzeitinsulin gespritzt, um den Grundbedarf abzudecken. Kurz wirkendes Insulin, vor dem Essen gespritzt, soll zusätzlich Blutzuckeranstiege nach den Mahlzeiten ausgleichen oder kurzzeitig erhöhte Werte korrigieren. Die jeweils nötige Insulindosis berechnet der Betroffene selbstständig.

Für wen? Bei der ICT wird die gespritzte Insulindosis immer an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Das erlaubt ein weitgehend normales Leben, heißt aber natürlich auch, dass man in der Lage sein muss, sich verantwortungsvoll um seinen Diabetes zu kümmern und die Therapie im Alltag selbstständig durchzuführen. Man muss zum Beispiel den Kohlenhydrat-Gehalt im Essen richtig einschätzen können sowie durch Messungen seinen Blutzucker im Auge behalten. Das nötige Wissen dazu lernen Typ-1-Diabetiker zu Beginn der Therapie in einer Schulung.

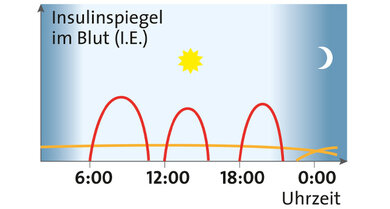

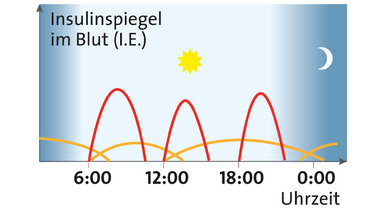

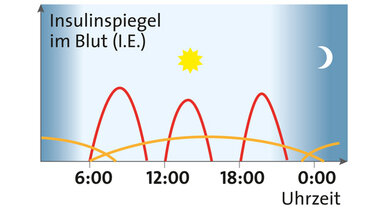

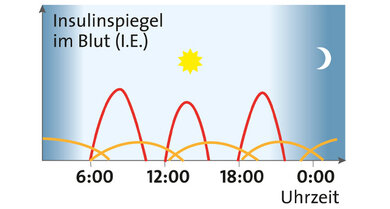

Beispiele verschiedener ICT-Injektionsschemata

(gelb: Basalinsulin; rot: Bolusinsulin)

© W&B/Ulrike Möhle

Im Bild oben:

Basalinsulin: Glargin (lang wirkend), 1 Injektion spät. Oder: 2 Injektionen im Abstand von 12 h

© W&B/Ulrike Möhle

Im Bild oben:

NPH-Verzögerungsinsulin, dreimal täglich gespritzt

© W&B/Ulrike Möhle

Im Bild oben:

NPH oder Detemir (lang wirkendes Analoginsulin), zweimal täglich gespritzt

© W&B/Ulrike Möhle

Im Bild oben:

NPH-Verzögerungsinsulin, viermal täglich gespritzt

2. CSII: Insulinpumpen-Therapie

Prinzip: Ein kleines Gerät, das am Körper getragen wird, gibt über einen dünnen Schlauch (Katheter) und eine Nadel (Kanüle) laufend Insulin ins Unterhautfettgewebe ab. Die Abgabemenge lässt sich individuell einstellen. Mittels Knopfdruck kann der Nutzer bei Bedarf, etwa zu den Mahlzeiten, zusätzlich eine größere Menge Insulin freisetzen.

Für wen? Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Kosten für eine Insulinpumpe nur in Ausnahmefällen – in der Regel nur bei Diabetikern, die ihre Blutzuckerwerte mit einer ICT nicht in den Griff bekommen oder zu schweren Unterzuckerungen neigen. Kinder mit Typ-1-Diabetes erhalten heute meist gleich nach der Diagnose eine Insulinpumpe.