Ulcus cruris (offenes Bein): Ursachen und Behandlung

Definition: Was bedeutet Ulcus cruris?

Ulcus cruris bedeutet übersetzt in etwa Unterschenkel-Geschwür. Der Fachausdruck beschreibt eine schlecht heilende, nässende und tiefer reichende Wunde, meistens im Bereich des Innenknöchels. Umgangssprachlich wird das Ulcus cruris daher häufig auch "offenes Bein" genannt.

Ursache: Wie kommt es zu einem Ulcus cruris?

Am weitaus häufigsten ist eine Venenschwäche verantwortlich für die schlecht heilende Wunde (Ulcus cruris venosum). Aufgrund eines schlechten Abtransportes des Blutes aus den Beinvenen staut sich dieses und der Druck in den Gefäßen erhöht sich. Dies führt zum einen zu einer vermehrten Durchlässigkeit der Gefäßwand (Permeabilität) und zum anderen zu einem schlechteren Abtransport von Stoffwechselabbauprodukten aus dem Gewebe, wodurch die Wundheilung gestört ist. Auch ist die Sauerstoff-Versorgung im betroffenen Gebiet schlechter.

Chronisch venöse Insuffizienz (CVI)

Die chronisch venöse Insuffizienz ist ein Sammelbegriff und tritt in Folge eines verminderten Abflusses des venösen Blutes aus den Beinvenen auf. Wunden aufgrund dieser Erkrankung finden sich häufig am Innenknöchel.

Ursächlich für eine Venenschwäche könne folgende Störungen sein:

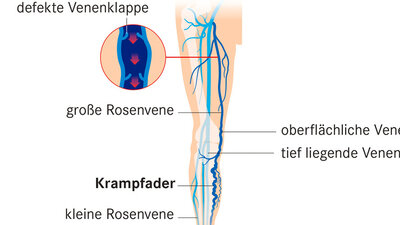

- Unvollständiger Verschluss der Venenklappen (Klappeninsuffizienz) und Venenschwäche: Aufgrund der schlecht schließenden Klappe, welche für den gerichteten Transport des Blutes wichtig ist kommt es bei einem unzureichenden Verschluss zu einem Rückstau (siehe Bild).

- Krampfadern

- Tiefe Beinvenenthrombose (TVT)

Bei einem Verschluss der tiefen Beinvenen durch ein Blutgerinnsel (Thrombus) ist der Rückfluss des Blutes aus dem davor liegenden Venenabschnitt gestört und es staut sich zurück. Auch bei einer zeitgerechten Behandlung der Thrombose kann es zum Auftreten eines sogenannten post-thrombotischen Syndroms kommen. Durch die Vorschädigung der Venen ist auch in diesem Fall der Klappenschluss gestört.

- Bewegungsmangel/Übergewicht

Insbesondere die Unterschenkelmuskulatur wird benötigt um bei einem Abtransport des Blutes aus den Beinen in Richtung Herz zu helfen. Durch die Anspannung der Muskeln kommt es zu einer Kompression (Zusammenpressen) der Venen, was wie eine Pumpe wirkt. Tätigkeiten, welche mit langem Stehen oder Sitzen verbunden sind, bereiten den Weg für die Entwicklung einer Venenschwäche.

- Schwaches Bindegewebe

Die Veranlagung, eine Venenschwäche zu erleiden scheint auch eine erbliche (genetische) Komponente zu besitzen. Auch das weibliche Geschlecht sowie Schwangerschaften können eine CVI begünstigen.

Peripher arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)

Auch Störungen des arteriellen Blutflusses können zu einem Ulcus cruris führen (Ulcus cruris arteriosum). Hierbei ist die Blutversorgung durch eine Verengung oder einen Verschluss der Beinarterien vermindert, was zu einer Wundheilungsstörung führen kann. Wunden aufgrund dieser Erkrankung finden sich häufig am Außenknöchel. Ursächlich ist häufig eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK). Nähere Informationen finden sie in diesem Ratgeber: Durchblutungsstörungen der Beine.

Es gibt auch Mischformen, bei denen sowohl arterielle Durchblutungsstörungen als auch eine Venenschwäche als Ursachen zusammenspielen.

Weitere Ursachen

Auch rheumatische Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, Tumoren und Infektionen können zu einer schlechten Wundheilung führen.

Symptome: Welche Beschwerden bereitet ein chronisches Ulcus?

Beim chronischen Ulcus cruris venosum, welches durch eine CVI (siehe oben) verursacht ist, leiden Betroffene häufig unter folgenden Symptomen:

- Schwere Beine, mit einem Gefühl, als ob die Haut zu sehr gespannt wäre

- Schwellungen der Beine aufgrund Wasseransammlungen im Gewebe (Beinödeme)

- Veränderung der Hautfarbe und -beschaffenheit. Insbesondere eine verstärkte Pigmentierung, welche als bräunliche Hautflecken imponieren weisen auf eine Venenschwäche hin. Typische spinngewebsartige Gefäßzeichnungen am inneren Fußrand sowie am Innenknöchel (die Corona phlebectatica) sprechen für eine länger bestehende, fortgeschrittene Erkrankung.

- Gegebenenfalls Auftreten von Krampfadern

- Als Spätfolge tritt eine tiefreichende Wunde auf, welche schlecht oder gar nicht heilt. Diese befindet sich meist am Innenknöchel und bereitet keine oder nur geringe Schmerzen.

Ist das Ulcus cruris aufgrund einer arteriellen Durchblutungsstörung bedingt (Ulcus cruris arteriosum) finden sich folgende Symptome:

- Schmerzen vor allem nach einer bestimmten Gehstrecke

- blasse, livide Hautfarbe

- Gegebenenfalls fehlende Fußpulse

- Die tiefreichende Wunde befindet sich vor allem am Außenknöchel, dem Schienbein, dem Fußaußenrand oder an den Zehen und ist schmerzhaft.

Diagnose: Wie wird ein Ulcus cruris festgestellt?

- Anamnese/körperliche Untersuchung

Bei der Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese) wird nicht nur auf die Wunde selbst eingegangen, sondern auch bestehende Vorerkrankungen, Erkrankungen der nahen Verwandtschaft, stattgehabte Thrombosen oder auch die Gehstrecke erfragt. In der klinischen Untersuchung wird auf den Venenstatus, Ödeme oder Hautveränderungen geachtet sowie die Fußpulse getastet. Eine ergänzende Fotodokumentation kann ebenfalls hilfreich sein.

Das Bild zeigt eine schlecht heilende Wunde im Bereich des Unterschenkels

© Science Photo Library / Science

Auch Allergien auf Salben oder Pflaster können zu Beschwerden führen oder zumindest dazu beitragen und sollten mitbedacht werden.

- Bildgebende Verfahren

Zur Klärung des Gefäßstatus sollte ein Ultraschall-Untersuchung erfolgen (Farbduplex-Sonographie). Mit ihr wird das Gefäßsystem überprüft. Des Weiteren sollte eine MRT- oder CT-Untersuchung mit Kontrastmittel durchgeführt werden, um beispielsweise Engstellen oder gar Gefäßverschlüsse im venösen oder arteriellen System zu erkennen.

- Laboruntersuchungen

In bestimmten Fällen (ausgeprägten oder wiederkehrenden Thrombosen) ist es sinnvoll, mit Hilfe einer Blutuntersuchung mit spezifischen Blutwerten nach ererbten Formen einer Thromoboseneigung zu suchen.

- Spezielle, weiterführende Untersuchungen

Vor allem dann, wenn ein Geschwür lange besteht und länger als drei Monate nach Beginn einer angemessenen Behandlung keine Zeichen einer Abheilung zu erkennen sind, wird die Ärztin oder der Arzt eine Gewebeprobe veranlassen. Sie ist wichtig, um andere, seltenere Ursachen eines Geschwürs wie zum Beispiel ein Tumorleiden zu erkennen.

Außerdem sollten bei verzögerter Wundheilung unter hausärztlicher Basistherapie frühzeitig spezialisierte Fachärzte:innen, ein Wundzentrum oder Kliniken mit Schwerpunkt Gefäßmedizin in die Behandlung mit einbezogen werden.

Therapie: Wie wird ein Ulcus cruris behandelt?

- Bewegung

Bewegung ist wichtig, um die Muskulatur der Waden anzuspannen, was den natürlichen Rückfluss des Blutes anregt. Beim Gehen "pumpen" die Wadenmuskeln das Blut sozusagen aus den Beinen nach oben in Richtung Herz.

- Kompression

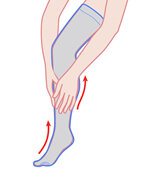

Die Basis der Behandlung der Venenschwäche liegt in einer Kompressionstherapie mit Bandagen oder mit medizinischen Kompressionsstrümpfen. Dadurch wird der Rückfluss des Blutes unterstützt. Auch während einer Kompressionsbehandlung ist Bewegung dennoch sehr wichtig, da kein Strumpf die Muskelpumpe ersetzen kann. Ist keine Kompressionsbehandlung möglich, ist eine sogenannte „aktive Bettruhe“ sinnvoll. Diese besteht aus Hochlagerung der Extremität sowie begleitende physikalische Maßnahmen (krankengymnastische Anwendungen) und/oder aktive Übungen.

Häufig kommen bei der Ulcus-Kompressionstherapie auch ein System aus zwei Strümpfen zum Einsatz. Ein Strumpf, welcher etwas elastischer ist und damit zunächst leichter über das Bein gezogen werden kann und hierüber dann ein zweiter Strupf, welcher straffer sitzt und damit eine stärkere Kompression bewirkt.

Basisbehandlung bei einer Venenschwäche: Kompressionsstrümpfe

© W&B/Martina Ibelherr

Kompressionsbehandlung und Muskelarbeit können also wirksam die Ursache der Erkrankung, nämlich das "zu viel an Blut in den Beinen" beheben. Unter dieser Behandlung kann ein Ulcus abheilen. Außerdem sinkt unter dieser Therapie das Risiko für ein Wiederauftreten.

Wirkt eine normale Kompressionsbehandlung nicht ausreichend, ist eventuell eine intensivere Therapie, eine sogenannte intermittierende pneumatische Kompression sinnvoll. Dabei wird das betroffene Bein in spezielle Manschetten gelegt. Diese werden mit Hilfe einer Maschine wie ein (gering gefüllter) Luftballon aufgeblasen und wieder abgelassen. Dies ist aber vor allem notwendig, wenn der Patient aktuell aufgrund Bettlägrigkeit sich nicht selbst aktiv bewegen kann. Auch bei fehlender Besserung von ausgeprägten Ödemen kann sie hilfreich sein.

Bei sehr starken Schwellungen kann auch eine zusätzliche Lymphdrainage helfen.

Wichtig: Beim Auftreten von Blau- oder Weißverfärbungen, Missempfindungen, Taubheitsgefühl, Schmerzen oder motorischen Störungen im Fuß- oder Zehenbereich (Verschlechterung der Muskelbeweglichkei) muss die Kompressionsversorgung umgehend gelockert bzw. beendet werden!

Die Kompressionstherapie sollte bestenfalls für 24 Stunden pro Tag durchgeführt werden, damit eine Abheilung stattfinden kann.

- Fachgerechte Wundversorgung

Um ein Ulcus cruris zur Abheilung zu bringen, bedarf es einer fachgerechten Wundbehandlung. Daher sollte die Wunde regelmäßig von Experten:innen mitbeurteilt und mitbehandelt werden. Auch die Anbindung an ein spezielles Wundzentrum ist manchmal sinnvoll. In vielen deutschen Städten gibt es mittlerweile spezialisierte Wundzentren, in denen Ärzte aus verschiedenen Fachbereichen zusammen mit spezialisierten Pflegekräften Menschen mit chronischen Wunden betreuen. Unter anderem bieten sie auch Informationen und Schulungen für Patienten und pflegende Angehörige an.

Unter konsequenter Therapie ist heutzutage meist eine gute Abheilung zu erreichen.

- Medikamentöse Behandlung

Wichtig ist eine angemessene Schmerzbehandlung. Dann fällt es den Betroffenen meist auch leichter, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen, zum Beispiel häufiger spazieren zu gehen.

Unter Umständen ist eine begleitende Blutverdünnung notwendig, zum Beispiel dann, wenn wiederholte Thrombosen die Ursache der Venenschwäche sind oder eine bekannte Thromboseneigung besteht.

Hormonpräparate wie zum Beispiel die Pille können das Risiko für ein Blutgerinnsel erhöhen und dadurch zum Fortschreiten der Erkrankung beitragen. Patientinnen lassen sich daher am besten vom Arzt beraten, ob es im individuellen Fall Alternativen dazu gibt.

Ob eine antimikrobielle Behandlung notwendig ist, wird mit dem behandelnden Arzt oder Ärztin abgesprochen, da diese von verschiedenen Faktoren abhängt und keine allgemeine Empfehlung hierfür ausgesprochen werden kann.

- Operation/Invasive Maßnahmen

Hartnäckige Geschwüre, die trotz optimaler Behandlung nicht abheilen, machen unter Umständen einen chirurgischen Eingriff notwendig. Hierbei muss der Wundgrund gesäubert und abgestorbene Flächen entfernt werden. Je nach Größe des Defekts ist eine vorübergehende Vakuum-Behandlung notwendig. Hierbei wird ein Schwämmchen in die Wundfläche eingelegt und mit einem Folienverband luftdicht abgedichtet. Eine hieran angeschlossene Pumpe baut einen geringen Unterdruck auf, wodurch die sogenannte Granulation, das Entstehen von neuem Gewebe, am Wundgrund gefördert wird. In bestimmten Fällen ist eine Hautverpflanzung zur Deckung der Wundschicht nach einiger Zeit ergänzend durchzuführen (Shave-OP, Mash-graft-Deckung).

Neben der lokalen Behandlung des Ulcus ist es notwendig, die Ursache der schlechten Wundheilung zu beheben. Ist eine Venenschwäche verantwortlich, kann eine operative Versorgung des Venenleidens durchgeführt werden. Je nach Grunderkrankung können unterschiedliche Verfahren gewählt werden, über Entfernung der Venen (Stripping), Verschluss durch Laserstrahlen oder Radiowellen oder mit Hilfe bestimmter Wirkstoffe, welche in das Venensystem vor Ort eingebracht werden und diese veröden.

Liegen hingegen fortgeschrittene arterielle Durchblutungsstörungen vor, kann es hilfreich sein, diese mittels einer Ballondilatation und gegebenenfalls mit Stent-Einlage wieder zu eröffnen. Mehr hierzu erfahren sie in diesem Video: Therapie der pAVK.

Rezidivrisiko: Wie wahrscheinlich ist das Wiederauftreten eines Ulcus cruris.

Die Rezidivrate liegt bei bis zu 70 Prozent über einen Zeitraum von 6 Monaten nach Abheilung.

Um diesem entgegen zu wirken, sollten nach Abheilung eines chronischen Ulcus folgende Dinge beachtet werden:

- Behandlung der zugrundeliegenden Erkrankung

- tragen von medizinischen Kompressionsstrümpfen (Notwendigkeit in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder Ärztin)

- regelmäßige Bewegung sowie Halten/Anstreben eines Normalgewichts

- regelmäßige Nachsorge

- Zeitnahe Vorstellung bei einem Arzt oder Ärztin beim Wiederauftreten eines Ulcus

- gutes Selbstmanagement (Wissen über die Erkrankung, Symptome und Vorbeugung), sogenannte edukative Maßnahmen

Unser beratender Experte:

Herr Prof. Dr. med. von den Driesch ist ärztlicher Direktor des Zentrums für Dermatologie, Phlebologie und Allergologie am Klinikum Stuttgart. Schwerpunkte sind unter anderem die Behandlung eines Ulcus cruris. Als Professor für Dermatologie und Venerologie ist er an zahlreichen Publikationen beteiligt und Mitglied mehrerer Fachgesellschaften.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.