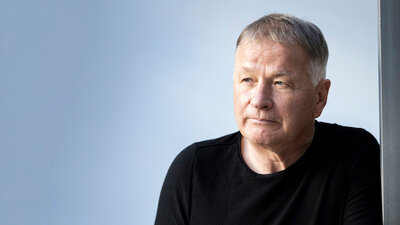

Joe Bausch:„Die Medizin ist meine zweite Liebe“

Joe Bausch, 69, spielt im „Tatort“ Köln einen Rechtsmediziner. Gerne würde er mal als König Lear auf der Bühne stehen

© W&B/Henning Ross

Herr Bausch, wir stehen in der Kulisse der Gerichtsmedizin des Kölner „Tatorts“. Vor uns der Seziertisch und Labor-Gerätschaften. Was in diesem Raum ist echte Medizin?

Medizinisch ist das meiste Attrappe. Dieses Gerät (zeigt auf einen Metallkasten), ich habe keine Ahnung, wofür man das braucht. Das hier (hält eine lange Zange hoch) ist echt. Man braucht sie, um einen geöffneten Brustkorb auseinanderzuziehen. Und schauen Sie da hinten, die vielen Kanister, da ist tatsächlich Desinfektionsmittel drin. Als das im ersten Lockdown überall knapp wurde, ist uns irgendwann eingefallen: „Mensch, wir haben doch Unmengen davon am Set.“

Und dieser Metallschrank da drüben – ist das der Kühlschrank, in dem die „Tatort“-Leichen liegen?

Reine Attrappe. Die Türen kann man nicht öffnen. Wenn die Regie unbedingt eine Szene haben will, wo ich eine Leiche aus dem Kühlschrank ziehe, bauen die Ausstatter so was, oder wir müssen in einer echten Klinik drehen. Das ist dann schon aufwendiger.

Im „Tatort“ spielen Sie den Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth. Im echten Leben sind Sie Gefängnisarzt in Pension. Fehlt Ihnen die Arbeit im Knast?

Der Arztberuf ist zwar nicht meine erste Liebe gewesen. Ich habe zuerst Theaterwissenschaften studiert. Aber die Medizin ist meine zweite Liebe. Mit dieser lebe ich schon länger zusammen als mit jeder anderen. Da fehlt schon was. Doch auch, wenn ich nicht mehr im Gefängnis arbeite, ich bin noch Arzt.

Als Schauspieler verkörpern Sie meist Ganoven oder zwielichtige Gestalten. Hat es Ihnen im Gefängnis geholfen, dass Sie als harter Hund rüberkommen?

Natürlich! Meine Patienten fanden das geil, wenn ich Verbrecher gespielt habe. Aber am Anfang meines Berufslebens hat mir mein Aussehen, über das der Regisseur Dominik Graf gesagt hat: „Joe, du hast eine Fresse, die man nicht vergisst“, nicht geholfen. Als ich mich erstmals im Justizkrankenhaus beworben habe, war einer der Chefärzte gegen meine Einstellung.

Er schrieb in einem Brief an den Verwaltungsrat, mein gesamtes Auftreten zeige eine verdächtige Nähe zur Klientel, er rate dringend davon ab, mich zu beschäftigen. Weil ich darauf bestand, dass der mir das ins Gesicht sagt, wurde ich noch mal eingeladen und hatte einen starken Auftritt. Ich habe ganz ruhig gesagt: „Bevor ich hier anfange, fahre ich lieber Betonmischer auf dem Bau.“

Diese Drohung haben Sie nicht wahr gemacht. In der Justizvollzugsanstalt Werl, einem Hochsicherheitsgefängnis für 1150 Insassen, waren Sie zuletzt leitender Medizinal-Direktor. Welche Fähigkeiten braucht man, um im Knast Karriere zu machen?

Rückgrat, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die Eier in der Hose, um mit Anzeigen und Beschwerden sportlich umzugehen, Mitarbeiter, auf die man sich verlassen kann, und gute Informationen. Wer tickt hier wie? Wer tut was für dich und erwartet nicht nur etwas; wer ist zwar furchtbar nett, aber gefährlich?

Das Leben im Knast ist ein Spiel über Bande, ein System des Misstrauens und der Manipulation. Man lernt viel über Menschen. Interessant sind psychopathische Täter. Sie können im Bruchteil einer Sekunde erkennen, wie du drauf bist. Auch schauspielerisch ist das spannend. Du schaust dir einen Patienten an und merkst, hier passt etwas nicht, vielleicht die Körperhaltung, die Gesten, die Art, wie er seine Beschwerden vorträgt. Und irgendwann, nachdem du ihn eingehend untersucht hast, stellst du fest, der Typ verarscht dich.

Was hat Sie an der Arbeit im Gefängnis besonders gereizt?

Als junger Arzt hatte ich das Gefühl, Geschichte hautnah mitzuerleben. Bei uns saßen die alten Kriegsverbrecher, die in den Achtzigerjahren vor den Kadi gezogen wurden. Wir haben einen entscheidenden Beitrag geleistet, dass sie aus medizinischer Sicht verhandlungsfähig blieben. Wir hatten Terroristinnen und Terroristen der RAF, die im Hungerstreik waren, und haben uns geweigert, sie zwangszuernähren. Auch die ersten Häftlinge, die sich hierzulande mit HIV angesteckt hatten und die keiner anfassen wollte, haben wir behandelt. Das war eine spannende Zeit.

Welchen Wandel hat die Justizmedizin seit dieser Zeit durchgemacht?

Bei uns in der Klinik haben wir bundesweit Ende der Achtzigerjahre erstmals eine drogenabhängige Frau mit Methadon substituiert. In der Presse hieß es damals: „Jetzt bezahlt der Staat den Knackis auch noch die Drogen.“ Aber dann haben die Beamten auf den Stationen gesehen, dass die Patienten weniger Stress machten, wenn sie keinen harten Heroinentzug durchlebten.

In der Gefängnismedizin hat auch das einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Bis dahin herrschte im Knast eine Art „Mangelmedizin“. Jetzt beschritten wir den Weg hin zu einer Medizin, die Gleichbehandlungsgrundsätzen genügt und in der jeder Patient die Therapie bekommt, die auf Basis der Leitlinien medizinisch notwendig ist.

Gab es in Ihrer Zeit als Gefängnisarzt gefährliche Situationen?

Leider ja. 1992 kam es zu einer Geiselnahme auf der Krankenstation der JVA Werl. Ich war an diesem Tag nicht vor Ort, sondern im OP unseres Krankenhauses. Durch die Geiselnahme wurden viele meiner Mitarbeiter schwer traumatisiert – von zwei Tätern, die nichts mehr zu verlieren hatten. Kurz vor dem Zugriff des SEKs übergossen sie eine Zahnarzthelferin und einen Krankenpfleger mit medizinischem Benzin und zündeten sie an. Beide überlebten schwer verletzt. Danach haben viele Kolleginnen und Kollegen gekündigt. Wir mussten quasi die ganze Abteilung neu aufbauen.

Braucht man als Arzt im Gefängnis andere Fähigkeiten als Ärzte „draußen“?

Im Knast gibt es keine freie Arztwahl. Unangenehme Patienten werde ich nicht los. Und sie mich nicht. Deshalb braucht es eine breite Palette an Erfahrungen. Viele Patienten waren gefährlich. Die konnte man nicht eben mal zur Abklärung zu einem Fachkollegen überweisen, dafür bräuchte es eine ganze SEK-Einheit als Bewachung. Da überlegen Sie vorher genau, ob das medizinisch zwingend notwendig ist. Es ist wichtig, vorab gründlich klinisch zu untersuchen. Ohne wiederholtes Anfassen, Fühlen, Tasten und Ansprechen kommt man da nicht weit.

Ich würde gern noch mal über die Schauspielerei sprechen. Gibt es einen TV-Arzt, den Sie gerne spielen möchten?

Eine Arztrolle brauche ich nicht unbedingt. Aber wenn man mir eine Hauptrolle in der Sachsenklinik anbietet, mache ich das. Auch wenn für einen echten Arzt diese Drehbücher nur schwer auszuhalten sind. Doch eigentlich wachse ich in andere Rollen hinein, die weit weg vom Arzt oder Gangster sind. Privat bin ich noch kein Großvater, aber als Schauspieler könnte ich diese Rolle gut spielen.

Quellen:

- Tatort Team Köln : Tatort Straßen der Welt, Wohltätiger Verein. Online : https://www.tatort-verein.org/... (Abgerufen am 27.04.2022)