SUDEP: Den plötzlichen Tod bei Epilepsie verhindern

SUDEP ist eine unterschätzte Gefahr

SUDEP ist die Abkürzung für „Sudden Unexpected Death in Epilepsy“, auf deutsch: plötzlicher unerwarteter Tod bei Epilepsie. Das ist die wichtigste direkte Todesursache bei Epilepsie. Doch laut Umfragen sprechen Ärzt:innen nur selten mit ihren Patient:innen über dieses Risiko – mit tödlichen Folgen.

Denn nur, wer von SUDEP weiß, kann sich davor schützen. Deswegen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, dass Ärzt:innen schon früh mit Epilepsie-Patient:innen und Angehörigen über den plötzlichen Tod bei Epilepsie sprechen:

„SUDEP () ist ein oft unterschätztes Phänomen bei Epilepsiepatienten, eine Aufklärung darüber soll – auch zur Verbesserung der Compliance – frühzeitig erfolgen. Eine gute Anfallskontrolle, insbesondere der tonisch-klonischen Anfälle, vermindert das Risiko.“

(Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie zur Epilepsietherapie, gültig seit 2017)

Das passiert beim SUDEP im Körper

Epileptische Krampfanfälle sind vielfältig: Je nach betroffener Region im Gehirn und der Epilepsie-Art sehen die Anfälle anders aus. Der tonisch-klonische-Anfall ist für SUDEP am wichtigsten. Dabei sind beide Gehirnhälften betroffen. Der/die Betroffene verkrampft sich am ganzen Körper. Dann geht die Verkrampfung in Zuckungen über.

Nach dem Anfall leidet der/die Betroffene noch unter anderen Symptomen, zum Beispiel schläft er/sie dann. Dies nennen Ärzt:innen die „postiktale Phase“. Die wissenschaftliche MORTEMUS-Studie zeigt: In dieser Phase hören Betroffene bei SUDEP auf, zu atmen. Denn nach dem Krampfanfall ist die Gehirn-Aktivität niedrig. Im schlimmsten Fall so niedrig, dass das Gehirn kein Atem-Kommando mehr in den Körper schickt. Ohne Atmung gelangt kein Sauerstoff mehr ins Blut und das Herz hört auf zu schlagen. Lebenswichtige Organe sind dann nicht mehr mit Blut versorgt.

Verschiedene Epilepsie-Formen finden Sie hier:

Diese Patient:innen haben ein größeres Risiko

Grundsätzlich haben alle Patient:innen mit Epilepsie ein Risiko, an SUDEP zu sterben. Doch einige Dinge machen es wahrscheinlicher:

· Tonisch-klonische-Anfälle: Bei dieser Epilepsie-Form mit Verkrampfung und Zuckungen ist ein SUDEP häufiger.

· Anfälle in der Nacht: In der Nacht bemerken Hilfspersonen den Anfall seltener und können nicht helfen.

· Häufige Anfälle: Je häufiger die Krampfanfälle, desto höher ist das Risiko für SUDEP.

· Auf dem Bauch schlafen: In dieser Schlaf-Position bekommt der Körper schlechter Luft. Deswegen kann möglicherweise diese Position eine Atem-Störung nach dem Anfall verschlimmern.

So kann man den plötzlichen Epilepsie-Tod verhindern

1. Weniger Anfälle, weniger SUDEP

Mit Medikamenten kann man epileptische Anfälle verhindern. Bei manchen Patient:innen ist es schwierig, die perfekte Medikation zu finden. Aber es lohnt sich: Das Ziel von den Medikamenten ist eine Anfallsfreiheit – also gar keine Anfälle mehr. Und je weniger Anfälle man hat, desto niedriger ist das Risiko für SUDEP.

Auch ein guter und ausreichender Schlaf und Alkoholverzicht können Anfälle verhindern.

2. Richtig schlafen

In Bauchlage ist es für den Körper schwieriger, zu atmen. Deswegen empfehlen manche Experten den Epilepsie-Patient:innen, dass sie nicht auf dem Bauch schlafen sollen.

3. Erste Hilfe nach dem Anfall

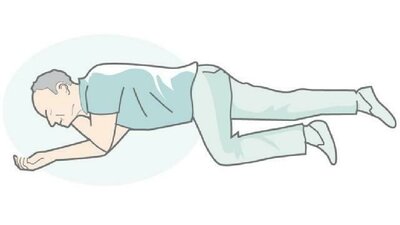

Wenn Betroffene nun doch einen Anfall haben, dann sollte man sie danach gut beobachten – mindestens eine Stunde lang. Atmet die Person? Schlägt das Herz regelmäßig? Man sollte den/die Patient:in in die stabile Seitenlage legen, damit er/sie besser atmen kann.

So geht die stabile Seitenlage:

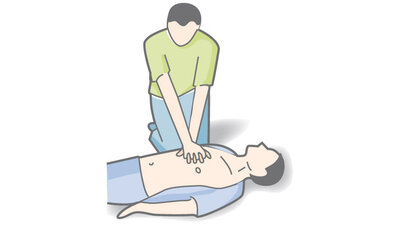

Wenn der/die Betroffene nicht atmet, dann schnell: Zuerst die 112 anrufen. Dann muss man eine Herz-Lungen-Wiederbelebung starten. Dazu drückt man 30-mal auf die Mitte vom Brustkorb (4-6cm tief). Dann beatmet man die/den Betroffenen 2-mal mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Diese beiden Maßnahmen immer abwechselnd: 30-mal Drücken, 2-mal Beatmen.

So geht die Herz-Lungen-Wiederbelebung:

4. Alarm beim Anfall

Damit Angehörige oder Pflegende im Notfall schnell helfen können, ist ein Alarmsystem gut. Tragbare Geräte oder Elektroden messen dabei die Körpersignale des/der Patient:in. Wenn sie einen epileptischen Anfall bemerken, dann schlagen sie Alarm. Das ist besonders nachts sinnvoll, wo Hilfspersonen den Anfall nicht selber bemerken. Die International League against Epilepsy und International Federation of Clinical Neurophysiology empfehlen solche Geräte, um Anfälle zu erkennen.

Beratender Experte: Professor Rainer Surges, Direktor der Klinik und Poliklinik für Epileptologie im Universitätsklinikum Bonn

© Universitätsklinikum Bonn/Johann Saba