Speiseröhrenkrebs

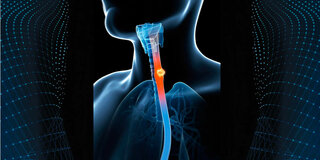

Ösophagustumoren im mittleren Drittel der Speiseröhre sind oft Plattenepithelkarzinome

© Getty/SPL/Sebastian Kaulitzki, istock/draglab

Was ist Speiseröhrenkrebs?

Die Speiseröhre gehört zum Magen-Darm-Trakt und transportiert die Nahrung vom Rachen in den Magen. Innen ist die Speiseröhre mit Schleimhaut ausgekleidet. Es gibt zwei Hauptformen von Speiseröhrenkrebs (histologische Typen):

- das Plattenepithelkarzinom

Das Plattenepithelkarzinom entsteht aus den Deckzellen (Epithelzellen) der Speiseröhren-Schleimhaut. Es tritt hauptsächlich im mittleren und unteren Drittel der Speiseröhre auf. Nur zehn bis 15 Prozent dieser Tumoren befinden sich im oberen Speiseröhrendrittel.

- das Adenomkarzinom

Das Adenokarzinom betrifft überwiegend den unteren Bereich der Speiseröhre, liegt also nahe dem Mageneingang. Diese Tumorart geht aus dem dort befindlichen Drüsengewebe hervor.

50 bis 60 Prozent aller Krebserkrankungen der Speiseröhre sind Plattenepithelkarzinome. Der Anteil der Adenokarzinome ist in den letzten Jahren auf mehr als ein Drittel angestiegen.

Die Speiseröhre verläuft vom Mund bis zum Magen

© Graphic Compressor/iStock/Adobe Stock

Speiseröhrenkrebs kommt in Deutschland selten vor. Männer erkranken etwa vier- bis fünfmal häufiger als Frauen. Das mittlere Alter bei der Erkrankung beträgt für Männer 67 Jahre, für Frauen 71 Jahre.

Das Ösophaguskarzinom wird meist erst spät entdeckt, denn Symptome wie Schluckbeschwerden und starke Gewichtsabnahme treten in der Regel erst auf, wenn der Tumor bereits fortgeschritten ist. Die Heilungschancen sind umso besser, je früher Speiseröhrenkrebs erkannt wird.

Ursachen und Risikofaktoren

Hauptrisikofaktoren für das Entstehen eines Plattenepithelkarzinoms stellen Rauchen und erhöhter Alkoholkonsum dar. Rauchen erhöht zudem das Risiko für ein Adenokarzinom.

Der Tabakrauch enthält zahlreiche krebserregende Substanzen, die beim Rauchen direkt mit der Schleimhaut der Speiseröhre in Berührung kommen und diese schädigen. Alkohol reizt die Schleimhaut der Speiseröhre, was bei regelmäßigem Genuss ein Plattenepithelkarzinom begünstigen kann. Die Kombination beider Genussmittel vervielfacht das Erkrankungsrisiko.

Häufig auftretendes Sodbrennen ist der wichtigste Risikofaktor für das Adenokarzinom. Sodbrennen tritt durch den Rückfluss von saurem Mageninhalt in die Speiseröhre (Reflux) auf. Die aggressive Magensäure zerstört mit der Zeit die Plattenepithelzellen im Bereich der unteren Speiseröhre.

Als Folge ersetzt der Körper die zerstörten Zellen durch das weniger säureempfindliche Drüsengewebe der Magenschleimschleimhaut (Zylinderepithel). Das kann zum sogenannten Barrett-Syndrom (Barrett-Ösophagus, Endobrachy-Ösophagus) führen. Der Barrett-Ösophagus gilt als Vorstufe (Präkanzerose) von Speiseröhrenkrebs.

Als weiterer Risikofaktor für das Adenokarzinom hat sich Übergewicht erwiesen. Dies könnte darin begründet liegen, dass übergewichtige Menschen häufiger an einer Reflux-Erkrankung leiden. Auch fettreiche Nahrung begünstigt den Säurerückfluss aus dem Magen. Es gibt zudem Hinweise, dass sich durch regelmäßigen Konsum von heißen Getränken das Risiko für Speiseröhrenkrebs erhöht.

Weitere seltene Risikofaktoren für ein Ösophaguskarzinom sind Säure- oder Laugenverletzungen der Speiseröhre, die zu Verengungen geführt haben sowie eine vorausgegangene Strahlentherapie im Halsbereich. Auch die sogenannte Achalasie, eine Erkrankung, bei der der untere Speiseröhrenschließmuskel nicht richtig funktioniert, kann Speiseröhrenkrebs begünstigen.

Welche Symptome treten bei Speiseröhrenkrebs auf?

Schwierigkeiten und Schmerzen beim Schlucken (Dysphagie) stellen das häufigste Symptom von Speiseröhrenkrebs dar. Die Dysphagie tritt durch eine tumorbedingte Verengung der Speiseröhre auf. Weitere Symptome sind Würgereiz, Appetitlosigkeit, Sodbrennen und Gewichtsverlust.

Bei fortgeschrittenem Speiseröhrenkrebs treten schmerzhafte Krämpfe im Bereich der Speiseröhre auf, die in den Rücken ausstrahlen können. Falls sich der Tumor in der Nähe des Kehlkopfes befindet, wird die Stimme heiser.

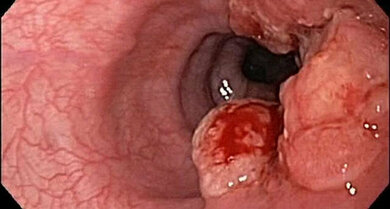

Die Spiegelung der Speiseröhre zeigt in diesem Fall ein Ösophaguskarzinom

© SPL/Gastrolab

Diagnose

Erste Hinweise auf einen möglichen Speiseröhrenkrebs können sich zum Beispiel ergeben, wenn der Patient an Vorerkrankungen wie einer Refluxkrankheit leidet oder über zunehmende Schluckbeschwerden berichtet.

Wichtigste Untersuchungsmethode ist dann die Spiegelung der Speiseröhre (Ösophagoskopie). Bei diesem endoskopischen Verfahren kann der Arzt die Schleimhaut der Speiseröhre begutachten und kleine Gewebeproben entnehmen (Biopsie). Diese Proben werden dann unter dem Mikroskop feingeweblich (histologisch) auf das Vorliegen von Tumorzellen untersucht. Finden sich entartete Zellen, muss anhand der Gewebeproben festgestellt werden, ob es sich um ein Plattenepithelkarzinom oder ein Adenokarzinom handelt.

Im Anschluss an die Diagnosefindung kommen Methoden zum Einsatz, mit denen sich Lage und Ausbreitung des Tumors sowie das Vorhandensein von Metastasen in Lymphknoten oder entfernt liegenden Organen feststellen lassen (Staging-Untersuchungen):

• Bei der endoskopischen Ultraschalluntersuchung der Speiseröhre (Endosonografie) wird ein Ultraschallkopf direkt in die Speiseröhre vorgeschoben. So kann festgestellt werden, wie tief der Tumor in die Speiseröhrenwand eingedrungen ist (T-Stadium) und ob er in umgebende Lymphknoten gestreut hat (N-Stadium).

• Die Computertomografie (CT) wird als weiteres bildgebendes Verfahren eingesetzt, um Informationen zur Lage und Größe des Tumors zu erhalten. Zudem können Mediziner herausfinden, wie weit sich der Tumor in die Umgebung ausgebreitet hat und ob befallene Lymphknoten oder Fernmetastasen vorliegen. Ist ein CT nicht möglich, kann eine Magnetresonanztomografie (MRT) in Ergänzung zur Endosonografie erfolgen

• Ultraschalluntersuchungen von Hals und Bauchraum liefern Informationen darüber, ob Halslymphknoten beziehungsweise die Leber befallen sind.

• Die Positronenemissionstomografie (PET) in Kombination mit der CT (PET/CT) kann helfen, Metastasen in entfernten Organen zu entdecken, insbesondere solche, die mit anderen Methoden nicht gefunden wurden. Sie kann bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Tumor und Lymphknotenbefall zum Einsatz kommen.

Tumorstadien bei Ösophaguskrebs

Bösartige Tumoren der Speiseröhre werden nach dem internationalen TNM-System klassifiziert. Es beschreibt die Ausbreitung des Tumors innerhalb des Entstehungsorgans, ob Lymphknoten befallen sind und ob Fernmetastasen (Tochtergeschwülsten in anderen Organen) vorliegen.

Der Buchstabe T bezeichnet dabei die Ausdehnung des Tumors:

- T1a liegt vor, wenn sich der Tumor nur in der Schleimhaut ausgebreitet hat,

- T1b wenn er auch die unter der Schleimhaut liegende Schicht erreicht hat.

- T2 bedeutet, dass auch die Muskelschicht befallen ist.

- T3 besagt, dass der Tumor bis zur Außenschicht der Speiseröhre vorgedrungen ist.

- T4 liegt vor, wenn auch Nachbarstrukturen wie die Luftröhre, das Lungenfell oder der Herzbeutel betroffen sind.

Das N-Stadium gibt Auskunft darüber, ob Lymphknoten befallen sind und über das Ausmaß eines Lymphknotenbefalls:

- N0: kein Befall

- N1: ein bis zwei Lymphknoten befallen

- N2: drei bis sechs Lymphknoten befallen

- N3: mehr als sechs Lymphknoten befallen.

Mit dem Buchstaben "M" wird das Fehlen (M0) beziehungsweise das Vorhandensein (M1) von Fernmetastasen angegeben.

Die TNM-Klassifikation bildet die Grundlage für die Stadieneinteilung:

• Stadium I entspricht frühen Tumoren, die nicht über die Schleimhaut beziehungsweise die darunter liegende Schicht hinausgewachsen sind

• Stadium II umfasst örtlich fortgeschrittene Tumoren ohne oder mit nur maximal zwei befallenen Lymphknoten

• Stadium III liegt bei örtlich weiter fortgeschrittenen Tumoren vor, wobei in der Regel auch Lymphknoten befallen sind, jedoch keine entfernt liegenden Organe

• Beim Stadium IVA ist der Tumor in benachbarte Strukturen eingewachsen ohne dass bereits Fernmetastasen vorliegen

• Stadium IVB beschreibt eine Erkrankung mit Fernmetastasen

Behandlung

Welche Therapie infrage kommt, hängt davon ab, ob ein Plattenepithelkarzinom oder ein Adenokarzinom vorliegt. Außerdem spielen Stadium und Lage des Tumors eine wichtige Rolle. Zudem, ob der Allgemeinzustand des Patienten eine Operation erlaubt.

Befindet sich der Tumor in einem frühen Stadium und liegen keine weiteren Risikofaktoren vor, kann er während einer Spiegelung entfernt werden. Die Verfahren werden als Endoskopische Mukosaresektion (abgekürzt EMR) und Endoskopische Submukosadissektion (ESD) bezeichnet. Bei einer solchen endoskopischen Resektion wird ein röhrenförmiges Instrument durch die Speiseröhre bis zum Tumor vorgeschoben und dieser dann entfernt.

Ist das Karzinom bereits über die Schleimhaut hinausgewachsen, werden in der Regel verschiedene Therapieverfahren miteinander kombiniert (multimodales Therapiekonzept). Hierzu gehören Chemotherapie, Strahlentherapie und Operation. Ist der Tumor noch nicht so weit fortgeschritten reicht eine Operation aus. Andernfalls erhält der Patient vor der Operation eine kombinierte Strahlen- und Chemotherapie, eine so genannte neoadjuvante (präoperative) Therapie.

Bei Patienten mit einem Adenokarzinom kann alternativ eine sogenannte perioperative Chemotherapie erfolgen. Hierbei wird sowohl vor als auch nach der Operation eine Chemotherapie durchgeführt. Bei Patienten mit Plattenepithelkarzinom kann unter bestimmten Umständen auf die Operation verzichtet werden. Die Behandlung besteht dann in einer alleinigen Strahlenchemotherapie. Die alleinige Strahlenchemotherapie ist auch bei denjenigen Patienten angezeigt, für die eine Operation nicht infrage kommt - entweder weil der Gesundheitszustand es nicht zulässt oder weil der Tumor nicht operabel ist. Voraussetzung ist, dass das Erkrankungsstadium eine Heilung noch möglich erscheinen lässt.

Wird operiert, entfernt der Chirurg den Tumor meist gemeinsam mit einem längeren gesunden Speiseröhrenabschnitt sowie den Lymphknoten, die sich in der Nähe des Tumors befinden. Um die Nahrungspassage wieder herzustellen, wird in der Regel die Speiseröhre mit dem schlauchförmig umgewandelten Magen verbunden (sogenannter Magenhochzug).

Da eine Operation an der Speiseröhre für Patienten eine hohe körperliche Belastung darstellt, müssen vor dem Eingriff wichtige Organfunktionen kontrolliert werden. Auch der Ernährungszustand wird überprüft, denn unter Umständen muss der Patient zunächst eine Ernährungstherapie erhalten, bevor er operiert werden kann.

Patienten, deren Erkrankung bereits so weit fortgeschritten ist, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist - beispielsweise wenn Metastasen vorliegen oder der Tumor in die Atemwege eingebrochen ist - können von palliativen Behandlungsmaßnahmen profitieren. Die palliative Therapie zielt darauf ab, die Beschwerden des Patienten zu lindern und seine Lebensqualität zu verbessern, sie kann auch das Leben verlängern. Chemotherapien kommen zum Einsatz, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verzögern, örtliche Therapiemaßnahmen können helfen, spezielle Beschwerden zu lindern.

Beispielsweise kann sich die Speiseröhre wegen der Tumorerkrankung soweit verengen, dass starke Probleme beim Schlucken auftreten (Dysphagie). Hinzu kommen häufig sehr starke Schmerzen. Schluckbeschwerden können mit einer Reihe von Maßnahmen reduziert werden. Mit am häufigsten setzen Ärzte, mit Hilfe eines Endoskopes, ein Draht- oder Kunststoffröhrchen (Stent) an die verengte Stelle der Speiseröhre. Der Stent hält die Engstelle offen und ermöglicht so wieder das Schlucken. Eine weitere Möglichkeit, Schluckbeschwerden zu behandeln, ist eine Bestrahlung von innen (endoluminale Brachytherapie) oder außen (perkutane Strahlentherapie). Diese Methoden können Schmerzen lindern und Schluckbeschwerden verbessern.

Ernährung

Menschen, die an Speiseröhrenkrebs leiden, ernähren sich aufgrund der Beschwerden beim Essen oft unzureichend. Häufig kommt es bereits frühzeitig zu einem Gewichtsverlust und auch die Behandlung kann die Ernährung beeinträchtigen. So führt eine Chemotherapie teilweise zu Übelkeit und Appetitlosigkeit. Um einem zu starken Gewichtsverlust und einer Mangelernährung vorzubeugen, sollen Patienten von Beginn an und während des gesamten Verlaufs der Erkrankung eine ernährungsmedizinische Versorgung erhalten. Hierzu gehört, dass der Ernährungszustand erfasst und beobachtet wird und dass regelmäßig eine individuell abgestimmte Ernährungsberatung stattfindet.

Kann man Speiseröhrenkrebs vorbeugen?

Da Rauchen und zu viel Alkohol zu den Hauptrisikofaktoren für das Entstehen eines Plattenepithelkarzinoms zählen, kann man durch Verzicht auf beide Genussmittel dieser Krebsart vorbeugen.

Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse sowie wenig Fett kann das Risiko für das Auftreten eines Adenokarzinoms vermindern. Menschen, die an der Refluxkrankheit (chronisches Sodbrennen) leiden, sollten diese unbedingt ärztlich behandeln lassen. Patienten mit Barrett-Ösophagus sollten regelmäßig zur Kontrollendoskopie (Speiseröhrenspiegelung) gehen.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.