Blutsverwandte: Die lange Suche nach einer Stammzellenspende

Herzensangelegenheit: Wer Stammzellen spendet, rettet damit häufig das Leben eines krebskranken Menschen

© W&B/Christina Angele

Anmerkung der Redaktion: Der Artikel ist im Dezember 2020 in der Apotheken Umschau erschienen.

Der erste Tag ihres neuen Lebens beginnt mit einem Bon-Jovi-Song. Als Kirsten Wagner-Klimmeck Spender-Stammzellen bekommt, läuft im Radio „Itʼs my life“: Es ist mein Leben.

Sie liegt in einem Krankenhausbett im Campus Virchow-Klinikum in Berlin. Durch einen Venenkatheter am Hals erhält sie das rettende Material. Neben ihr sitzt ihre Tochter, die beiden schauen sich an, müssen weinen. „Diesen Moment werde ich nie vergessen“, sagt die Berlinerin (47) heute, fast sechs Jahre später.

Kirsten Wagner-Klimmeck hat wegen einer Leukämie-Erkrankung eine Stammzellspende erhalten

© W & B/Andreas Müller

Lebensrettende Stammzellen

Die Stammzellen sind Wagner-Klimmecks letzte Hoffnung, den Kampf gegen ihre Krankheit zu gewinnen. Sie hat Blutkrebs, genauer eine akute myeloische Leukämie. Die Diagnose erhält sie im April 2013. Es ist klar: Sie braucht Stammzellen.

Diese Zellen des Körpers haben die besondere Fähigkeit, kontinuierlich Blutzellen nachbilden zu können. Da Wagner-Klimmecks eigene Stammzellen kranke Blutzellen produzieren, bekommt sie eine starke Chemotherapie, die die Blutbildung unterdrückt. Ganz ohne Stammzellen können Menschen aber nicht lange überleben. Der Ausweg: eine Spende von einem gesunden Menschen, allerdings nicht von irgendjemandem. Die Gewebemerkmale von Spender und Empfänger müssen zu mindestens 90 Prozent identisch sein.

April 2013: Die Suche beginnt

Die behandelnde Klinik beauftragt das Zentrale Knochenmarkspender- Register Deutschland (ZKRD), Wagner-Klimmecks Gewebemerkmale mit allen über neun Millionen dort hinterlegten Spenderdaten zu vergleichen. Spezielle Computerprogramme suchen Übereinstimmungen bei den sogenannten HLA-Merkmalen. Das sind Strukturen auf der Oberfläche der Körperzellen, anhand derer das Immunsystem zwischen eigenem und fremdem Gewebe unterscheiden kann. „Da die HLA-Merkmale jeweils von beiden Elternteilen vererbt werden und jedes mehrere Hundert Varianten aufweist, gibt es theoretisch Billionen von Kombinationsmöglichkeiten. Das macht die Suche so schwierig“, erklärt Sonja Schlegel vom ZKRD.

Kirsten Wagner-Klimmeck hat Glück: Es findet sich ein genetischer Zwilling. Er heißt Jens Specht, ist heute 43 Jahre alt und wohnt in Börrstadt in Rheinland-Pfalz. All das wird die Leukämiepatientin erst sehr viel später erfahren. Bis die Stammzellen übertragen werden können, vergehen noch 18 Monate. Weitere zwei Jahre wird es dauern, bis Empfängerin und Spender Kontakt aufnehmen dürfen.

Jens Specht hat sich vor Jahren in einer Spendendatei registriert

© W&B/Lêmrich

18 Jahre vorher: Aufnahme in die Datenbank

Streng genommen beginnt die Geschichte von Kirsten Wagner-Klimmecks zweitem Leben viel früher. Nämlich als Jens Specht dem Aufruf eines jungen Mannes mit Blutkrebs folgt und sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), einer von 26 Spenderdateien in Deutschland, registriert. Danach beschäftigt er sich lange nicht mehr mit dem Thema. Bis im Mai 2013 sein Telefon klingelt.

Mai 2013: Ja, ich würde spenden

Eine Mitarbeiterin der DKMS ist dran. Er komme möglicherweise als Stammzellenspender in Frage. Ob er noch bereit sei zu spenden? Über Kirsten Wagner-Klimmeck erfährt er nichts. „Bis zur erfolgten Spende halten wir alles geheim“, sagt Dr. Deborah Buk, Leiterin der Abteilung Spender-Patienten-Kontakte bei der DKMS. Ob Mann oder Frau, wie alt und woher, für Jens Specht spielt das alles ohnehin keine Rolle: „Ich habe sofort zugesagt. Bei Leukämie darf man keine Zeit verlieren.“

Was mit dieser Zusage auf ihn zukommt, weiß er damals kaum. „Solange man nicht Spender ist, beschäftigt man sich nicht damit“, sagt er. So wie ihm dürfte es den meisten der 9 289 830 potenziellen Spender gehen, deren Daten im Register „schlafen“ (Stand November 2020). Nur etwa ein Prozent von ihnen wird laut ZKRD jemals Stammzellen spenden.

Herbst 2014: Die Voruntersuchungen

Auch Jens Specht glaubt lange, dass er wohl doch kein Spender werden wird. Denn nach dem Anruf passiert monatelang nichts. Was er nicht weiß: Kirsten Wagner-Klimmeck kämpft in dieser Zeit ums Überleben. Nach einer Not-OP an der Gallenblase liegt sie im Koma. Danach ist sie zu geschwächt für eine Stammzellspende. Im September 2014 aber sind ihre Leukämiewerte so kritisch, dass die Ärzte sich dennoch dafür entscheiden.

Jetzt wird es ernst für Jens Specht. Er muss zu einer Voruntersuchung, bei der überprüft wird, ob seine Gewebemerkmale wirklich passen. Als das Labor grünes Licht gibt, erhält er einen Gesundheitscheck und wird aufgeklärt über die Entnahmeart. Stammzellen befinden sich hauptsächlich im Knochenmark. Sie können über den Beckenkamm aber auch über das Blut entnommen werden.

Bei Jens Specht kommt – wie bei 80 Prozent aller Spender – die Entnahme aus dem Blut in Frage. Ein angenehmeres Verfahren als aus dem Beckenkamm. Dieses erfolgt unter Vollnarkose und ist damit mit etwas höheren Risiken verbunden. Welche Entnahmeart gewählt wird, hängt von der Erkrankung und dem Alter des Empfängers ab. In Spechts Bekanntenkreis sind viele besorgt. „Ein weitverbreiteter Irrtum ist, das Knochenmark etwas mit Rückenmark zu tun hat und man querschnittgelähmt werden könnte. Das ist einfach falsch“, sagt er.

Anfang 2015: Der Spender wird vorbereitet

Der Termin für die Entnahme steht: 8. Januar 2015. Die Vorbehandlung beginnt fünf Tage vorher. Jens Specht muss sich nun zweimal täglich ein Medikament unter die Bauchhaut spritzen. Alternativ hätte auch ein ambulanter Pflegedienst zu ihm nach Hause kommen und die Spritzen verabreichen können. „Das Arzneimittel regt die Vermehrung der weißen Blutkörperchen an, die die Stammzellen mobilisieren. Diese befinden sich ausschließlich im Knochenmark, wandern aber durch das Medikament in das periphere Blut“, erläutert Nataliya Gerdt, stellvertretende ärztliche Leitung der Entnahmeklinik Cellex in Köln, wo Jens Specht die Stammzellen entnommen werden.

Die Spritzen haben Nebenwirkungen. „Es können Glieder- und Kopfschmerzen, Unwohlsein, seltener Übelkeit, Erbrechen oder leicht erhöhte Temperatur auftreten“, sagt Gerdt. Jens Specht erinnert sich: „Mir haben alle Knochen wehgetan. Aber ich habe an den Empfänger gedacht, dem es viel schlechter geht.“

Anfang 2015: Die Empfängerin wird vorbereitet

Einen Tag nach Heiligabend beginnt für Kirsten Wagner-Klimmeck eine harte Zeit. Mit einer Chemotherapie wird ihr eigenes Immunsystem auf null heruntergefahren. „Das ist wichtig“, sagt Professor Igor-Wolfgang Blau, Leiter Allogene Stammzelltransplantation an der Charité in Berlin: „Durch die Transplantation bekommen die Patienten ein ganz neues Immunsystem. Ist das eigene noch zu stark, bekämpft es dieses.“

Eine Abstoßung ist die meistgefürchtete Reaktion, aber auch Infektionen können auftreten. Um die Infektionsgefahr gering zu halten, erhält Wagner-Klimmeck Antibiotika und keimfreie Kost. Bis sechs Wochen nach der Transplantation muss sie auf der Isolierstation bleiben, ihr Zimmer darf sie nicht verlassen. Einziger Kontakt zur Außenwelt: Besuch von der engsten Familie.

Bis zuletzt bangt Wagner-Klimmeck. „Ich hatte Angst, der Spender könnte in letzter Minute abspringen.“ Das passiert laut DKMS sehr selten. Nur zwei Prozent der Spender zogen 2019 ihre Einwilligung aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen zurück.

8. Januar 2015: Die Entnahme

Jens Spechts Stammzellen werden ambulant aus dem Blut entnommen. Den Vorgang nennt man Apharese

© Privat

Jens Specht steht zu seinem Wort. Um 8 Uhr morgens hat er seinen Termin. Er bekommt in der Kölner Klinik etwas zu essen und zu trinken, eine Krankenschwester erklärt ihm den Ablauf. Dann macht er es sich auf einem Sessel bequem, die sogenannte Apherese beginnt: Die Venen links und rechts in seinen Armbeugen werden punktiert, das Blut fließt aus dem linken Arm in eine spezielle Maschine. Sie teilt die Blutbestandteile auf und schwemmt die Stammzellen aus. Durchschnittlich acht bis 20 Liter Blut fließen durch diesen Seperator, 300 bis 500 Milliliter Stammzellblut wird dabei gewonnen. Bei Jens Specht sind es genau 477 Milliliter. Durch den rechten Arm fließt das restliche Blut wieder zurück in seinen Körper. „Ich habe mich wie nach einem Zehn-Kilometer-Lauf gefühlt“, sagt er. Doch schon am nächsten Tag ist er wieder fit.

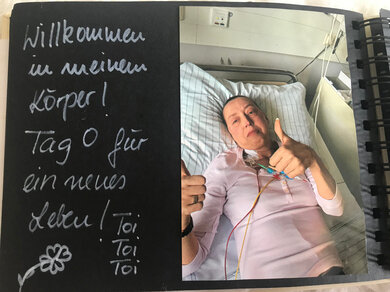

9. Januar 2015: Die Transplantation

Kirsten Wagner-Klimmeck erhält Blutstammzellen. Sie sind ihre letzte Überlebenschance

© Privat

Für Kirsten Wagner-Klimmeck bringt der 9. Januar 2015 die wichtigsten zehn Minuten ihres Lebens. So kurz nur dauert es bei ihr, bis das Stammzellmaterial aus einem Blutbeutel über einen Venenkatheter am Hals in ihren Körper fließt – während Bon Jovi im Radio das Leben besingt. Im Vergleich zu der anstrengenden und zeitintensiven Vorbehandlung empfindet sie die Transplantation selbst als „recht unspektakulär“.

2015: Das erste Jahr danach

Nun beginnt eine kritische Zeit. Erst nach drei bis fünf Wochen zeigt sich, ob das Transplantat richtig anwächst und seine volle Funktion erreicht, erklärt Experte Blau. Auch kann es passieren, dass die neuen Immunzellen gegen den Körper des Empfängers rebellieren und Haut, Leber oder Darm angreifen. Die Patienten müssen deshalb Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrücken und dadurch ungewollte Abwehrreaktionen verhindern sollen. Bis das neue Abwehrsystem völlig intakt ist, dauert es etwa ein Jahr. „Bei mir ist alles gut gegangen“, sagt Wagner-Klimmeck.

2017: Das Kennenlernen

Für Wagner-Klimmeck steht fest: Sie will ihren Lebensretter kennenlernen. Zwei Jahre lang aber gilt in Deutschland eine Anonymitätsfrist. Zum einen, weil in dieser Zeit viele Empfänger noch um ihr Leben kämpfen und ein Treffen beide Seiten überfordern könnte. „Außerdem soll sich der Spender frei entscheiden können, ob er zu einer eventuellen Nachspende bereit ist, ohne Druck“, sagt Deborah Buk. Anfang 2017 erkundigt sich Wagner- Klimmeck bei der DKMS nach dem Kontakt. Jens Specht willigt in die Weitergabe seiner Daten ein – und bekommt kurz darauf Post.

Einen persönlichen Stern auf dem Walk of Fame hat Kirsten Wagner-Klimmeck ihrem Lebenspartner geschenkt. Er ist ihr "Hero", ihr persönlicher Held

© W & B/Andreas Müller

Der Wunsch, sich kennenzulernen, existiert oft. 920 Mal hat die DKMS 2019 weltweit den Kontakt hergestellt, 317 Mal in Deutschand. Insgesamt hat die Datenbank in diesem Jahr 1371 Stammzelltransplantationen mit nicht verwandten Spendern für Patienten in Deutschland durchgeführt.

Der erste Brief von Kirsten Wagner- Klimmeck hängt heute noch an Jens Spechts Pinnwand. Darin schreibt sie, wie es ihr geht, und schickt ihre Handynummer mit. Noch am gleichen Tag ruft er sie an. Die beiden haben sich viel zu erzählen. „Er ist wie ein Bruder für mich“, sagt Wagner-Klimmeck. Sie hat ihn unter „Mein Hero“ im Handy gespeichert.

Im März 2017 fliegt Specht mit seiner Frau nach Berlin, das erste persönliche Kennenlernen. „Ich hätte ihm am liebsten einen roten Teppich ausgerollt“, erzählt Wagner-Klimmeck. Specht lacht und sagt im Pfälzer Dialekt: „Brauchschte ned, will isch ned.“ Er fühle sich nicht als Held.

Der Umgang mit der „Dankesschuld“, wie es Deborah Buk von der DKMS nennt, sei für viele Empfänger schwierig. „Sie wissen nicht, wie sie demjenigen begegnen sollen, der ihnen das Leben gerettet hat.“ Jens Specht und Kirsten Wagner-Klimmeck gehen unbeschwert miteinander um. Die Berlinerin macht Scherze über seine Provinzheimat, wo es mehr Kühe gebe als Menschen. Er lacht darüber.

Er hat ihr noch zweimal Lymphozyten gespendet, weil eine Begleiterscheinung ihrer Leukämie eine FLT3- Mutation ist. Ein genetischer Defekt, der immer wieder bösartige Zellen aufflammen lässt. Jederzeit, so sagt er, wäre er wieder dazu bereit. Momentan aber bekommt sie ein neues Medikament, das die Mutation in Griff hält. „Für mich ist es das Schönste, zu sehen, dass es Kirsten so gut geht“, sagt Jens Specht. Gemeinsame Pläne schmieden die beiden viele. Und vielleicht ist irgendwann ein Bon-Jovi- Konzert drin. Arm in Arm zu „It’s my life“ rocken, das wäre ein Traum.