Nachtblindheit

Wer im Dunkeln schlecht sieht, muss nicht automatisch nachtblind sein

© Thinkstock/Stockbyte

Was ist Nachtblindheit?

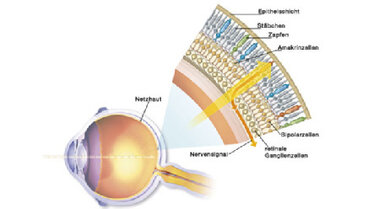

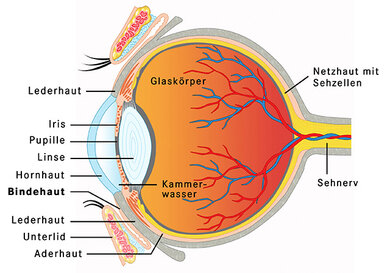

Leiden Menschen an Nachtblindheit, sehen sie in der Dämmerung und im Dunkeln deutlich schlechter als bei Tag. Manchmal sehen sie nachts sogar gar nichts. Normalerweise passt sich das Auge an die schlechteren Lichtverhältnisse an, bei Nachtblindheit bleibt dies jedoch aus. Der Grund: Die für das Hell-Dunkel-Sehen verantwortlichen Sinneszellen auf der Netzhaut – die Stäbchen – funktionieren nicht mehr.

Meist betrifft dies Menschen zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Die Nachtblindheit beginnt schleichend. Erst wenn eine bestimmte Schwelle erreicht ist, merkt derjenige, dass er im Vergleich zu anderen Menschen bei Dämmerung oder in der Nacht wesentlich schlechter sieht und sich hilfloser fühlt. Bei den vererbten Formen der Nachtblindheit kann die Nachtblindheit bereits im Säuglings- und Kleinkindalter auftreten. Bei einer Retinopathia pigmentosa liegt der Erkankungsbeginn häufig im jungen Erwachsenenalter.

Die Netzhaut ist für den Sehvorgang unerlässlich. Hier eine Schema-Zeichnung des Auges

© W&B/Szczesny

Gehen die Sehzellen der Netzhaut zugrunde, kann es zu Nachtblindheit kommen

© Fotolia/Vanessa

Ursachen und Risikofaktoren für Nachtblindheit

Bei der echten (essentiellen) Nachtblindheit liegt eine Schädigung der Stäbchen vor. Ursachen hierfür sind:

- angeborene Erkrankungen durch Gendefekte

Die Nachtblindheit kann angeboren sein. Meist liegt dann eine sogenannte Retinopathia pigmentosa vor, bei der die Stäbchen und im weiteren Verlauf auch die Zapfen mit der Zeit zerstört werden und es kommt zu einer zunehmenden Verschlechterung der Sehfähigkeit zunächst im Dunkeln bis hin zur völligen Nachtblindheit. Zur Retinopathia pigmentosa gehören eine Reihe von erblichen Erkrankungen, welche alle den Untergang der Sinneszellen zur Folge haben. Es wird angenommen, dass circa 30.000 bis 40.000 Menschen in Deutschland an einer der Formen der Retinopathia pigmentosa leiden. Sie stellt einer der Hauptursachen für einen Sehverlust im mittleren Erwachsenenalter dar. Typischerweise findet sich meist ab der Jugend und dem jungen Erwachsenenalter zunächst ein vermindertes Dämmerungssehen und ein eingeschränktes Gesichtsfeld.

- Folge anderer Erkrankungen

Stoffwechselkrankheiten wie ein Diabetes mellitus können das Risiko für Nachtblindheit erhöhen. Durch die "Zuckerkrankheit" kann es zu Netzhautschäden kommen, die häufig auch die Sinnneszellen der Netzhaut (Zapfen, Stäbchen) in Mitleidenschaft ziehen. Mediziner sprechen dabei von einer diabetischen Retinopathie, die bis zum Erblinden führen kann. Um dem entgegenzuwirken, kommt für Diabetiker eine Laserbehandlung infrage. Da diese Therapie ebenfalls das Sehen bei Nacht beeinträchtigen kann, sollte der Patient vorher im Gespräch mit dem Arzt Nutzen und Risiken abwägen.

- Vitamin-A-Mangel

Vitamin A ist ein essenzieller Bestandteil von Rhodopsin, dem Sehpurpur. Dieses Molekül befindet sich in den Stäbchen sowie in den Zapfen und ist am Sehprozess beteiligt. Ein Mangel an Vitamin A wird häufig als Ursache für Nachtblindheit vermutet, kommt in Westeuropa jedoch praktisch nicht vor, da normalerweise eine ausreichende Versorgung bei einer normalen Ernährung besteht. In anderen Teilen der Erde, zum Beispiel in tropischen Ländern, können Menschen an Vitamin-A-Mangel leiden. Jährlich erblinden deshalb weltweit rund fünf Millionen Kinder. In Europa kann es im Rahmen von chronischen Darmentzündungen oder zum Beispiel einer chronischen Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) zu einem Vitaminmangel kommen.

Häufig leiden aber auch Patienten unter einer schlechteren Sicht bei Nacht, bei denen nicht eine Schädigung der Stäbchen im Vordergrund steht und es sich somit nicht um eine Nachtblindheit im eigentlichen Sinne handelt. Ursachen hierfür können sein:

- Schlechte Nachtsehen durch eine Linsentrübung

Ein Grauer Star (Katarakt) führt zu einer Linsentrübung, wodurch Licht stärker gestreut wird und der Betroffene dadurch nachts bei entgegenkommenden Scheinwerferlicht schlechter sieht.

- Kurzsichtigkeit

Bei manchen Menschen kann es aufgrund der bei Nacht geweiteten Pupille zur Entwicklung einer sogenannten Nachtkurzsichtigkeit kommen, obwohl tagsüber keine Brille benötigt wird.

Völlig geblendet: Wer aus einem Tunnel fährt, sieht zunächst nur eingeschränkt

© Thinkstock/Ablestock

Symptome: Welche Beschwerden treten bei Nachtblindheit auf?

Bei der Nachtblindheit kann sich das Auge nicht mehr richtig an schlechtere Lichtverhältnisse anpassen, man sieht in der Dämmerung und bei Dunkelheit schlechter. Auch rasche Helligkeitswechsel bereiten Betroffenen Probleme. Beispielsweise, wenn jemand mit dem Auto in einen Tunnel fährt oder einen dunklen Raum betritt.

Eine Augenuntersuchung gehört zur Diagnose

© Getty Images/iStockphoto

Diagnose: Wie wird eine Nachblindheit festgestellt?

Wer bemerkt, dass er im Dunkeln schlechter sieht oder sich die Augen langsamer an die Dunkelheit anpassen, sollte einen Augenarzt aufsuchen um die Ursachen hierfür zu klären.

Nach dem Gespräch, in welchem auch mögliche erbliche Formen geklärt werden, schließen sich einige Untersuchungen zu Messung der Sehfähigkeit an, wie das Messen der Sehschärfe, das Farbsehvermögen oder das Ausmessen des Gesichtsfeldes. Mit Hilfe eines sogenannten Adaptometers kann die Anpassungsfähigkeit des Auges an Dunkelheit (Dunkeladaption) gemessen werden. Liegt der Verdacht auf eine Rethinopathia pigmentosa vor, lässt sich mithilfe eines Elektroretinogramms die Reaktion der Sinneszellen auf Lichtreize darstellen.

Beta-Carotin-Lieferanten: Karotten

© Thinkstock/PhotoDisc

Therapie: Wie lässt sich eine Nachtblindheit behandeln?

Die angeborene Nachtblindheit (Retinopathia pigmentosa) lässt sich nicht heilen. Auch für die erworbenen Formen von Nachtblindheit, die im Rahmen einer Grunderkrankung auftreten können, gibt es derzeit keine anerkannte Therapie. Dennoch besteht Hoffnung, dass sich in den nächsten Jahren neue Therapieansätze ergeben. Ein interessanter Ansatz für eine bestimmte Gruppe der erblich bedingten Retinopathia pigmentosa - Netzhauterkrankungen die auf Mutationen im Gen RPE65 beruhen - ist eine Gentherapie, welche seit Ende des Jahres 2017 in den USA zugelassen ist. Nach Zulassung der Therapie ist nun eine Beobachtungsstudie an behandelten Patienten geplant um die Sicherheit der Therapie auch über einen längeren Zeitraum zu überwachen und bewerten zu können. Für Deutschland besteht aktuell keine Zulassung.

Liegt ein Vitamin-A-Mangel der Erkrankung zugrunde, kann die Nachtblindheit durch Vitaminzufuhr geheilt werden. Allerdings ist ein Vitamin-A-Mangel in den westlichen Industrieländern extrem selten, da durch eine ausgewogene Ernährung genügend Vitamin zugeführt wird. Zu den Lebensmitteln, die reichlich Vitamin A enthalten, gehören: Fisch, Fleisch, Eier. In rotem und gelbem Gemüse kommt der Vorläufer des Vitamins, das beta-Carotin, vor, wie zum Beispiel in Karotten, Tomaten oder Paprika. Daher sollte man bei schlechtem Dämmerungssehen nicht von alleine die Vitaminzufuhr erhöhen sondern einen Augenarzt aufsuchen.

Tipps für das Fahren bei Nacht

Wer seinen Augen einen Gefallen tun möchte, sollte die Windschutzscheibe sauber halten, die Scheinwerfer richtig einstellen und bei entgegenkommenden Fahrzeugen nicht in die Scheinwerfer sehen sondern an den rechten Straßenrand.

Profesor Dr. med. Carl-Ludwig Schönfeld

© W&B/Achim Graf

Beratender Experte

Professor Dr. med. Carl-Ludwig Schönfeld ist Facharzt für Augenheilkunde. Er habilitierte sich an der Augenklinik der Universität München, wo er viele Jahre als Oberarzt tätig war. Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit führte er zahlreiche Fortbildungskurse im In- und Ausland durch, insbesondere an osteuropäischen Hochschulen, in Afrika und in Asien.

Seit 2007 ist er Partner von Professor Dr. med. Christos Haritoglou und Professor Dr. med. Thomas Klink in der operativen Gemeinschaftspraxis an der Augenklinik Herzog Carl Theodor in München. Professor Schönfeld widmet sich schwerpunktmäßig der Behandlung von Netzhauterkrankungen, denen auch sein wissenschaftliches Interesse gilt, und der Glaskörperchirurgie. Außerdem lehrt der Experte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wirkt als Prüfer bei Ärztlichen Staatsexamina im Fach Augenheilkunde und bei Prüfungen zum europäischen Augenarzt (F.E.B.O.).

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.