So überlastet sind unsere Ärztinnen und Ärzte

Lange Wartezeiten in den Arztpraxen: Gehören aktuell zum Alltag.

© Shutterstock / Sopotnicki

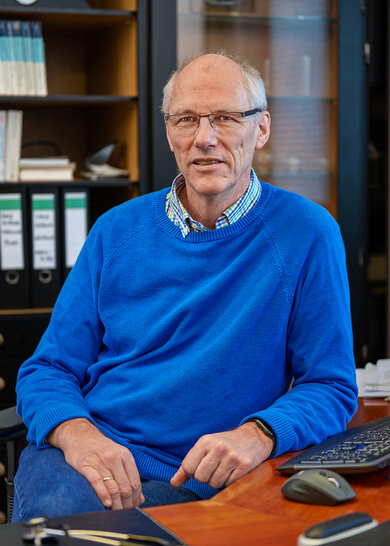

Dr. Charlotte Schulz, Kinderärztin, Hamburg: „Zwischen acht und 11.30 Uhr nehmen unsere Mitarbeiterinnen jeden Tag etwa 100 Anrufe entgegen. Dennoch beklagen sich viele Eltern, dass sie die Praxis schwer telefonisch erreichen. Wir erhalten viele Anrufe von Eltern, die einen Kinderarzt suchen; können aber nur noch Kinder aus einem engen Umkreis um die Praxis aufnehmen. Kinder abzuweisen, fällt uns sehr schwer. Aber wenn wir das nicht täten, könnten wir die anderen Patienten nicht ordentlich versorgen. Das ist ohnehin schwer genug.

Kinderärztin Dr. Charlotte Schulz

© W&B/Florian Thoss

Heute etwa war wieder so ein Tag, an dem wir komplett umplanen mussten. Von sieben medizinischen Fachangestellten waren vier krank oder mussten sich um ihre eigenen kranken Kinder kümmern. Die Influenza kam in dieser Saison schon sehr früh – und auch das RS-Virus machte uns zu schaffen. Aufgrund der Krise in den Kinderkliniken mit extremem Bettenmangel müssen wir versuchen, auch sehr kranke Kinder ambulant zu behandeln – so lange es irgendwie geht. Diese Situation in Kombination mit einem Mangel an Kinderarztpraxen und aktuellen Lieferengpässen für Kindermedikamente wie Fieber- und Schmerzsäfte ist wirklich schwierig.

Vor ein paar Wochen zum Beispiel war eine Familie mit ihrem elf Monate alten Kind bei uns, das sich nicht nur das RS-Virus, sondern auch die Influenza eingefangen hatte. Das Kind war aufgrund des hohen Fiebers sehr erschöpft und entkräftet, aus unserer Sicht wäre eine stationäre Behandlung mit Infusion erforderlich gewesen. Ich musste erst mal zig Kliniken abtelefonieren, um ein freies Bett zu finden. Die Eltern fuhren quer durch die Stadt in die entsprechende Klinik – und wurden abgewiesen, vermutlich kam ein anderes Kind dazwischen, dem es schlechter ging. Unser Patient war zum Glück zäh und die Eltern sehr engagiert. Selbst nachts flößten sie dem Kleinen löffelweise Flüssigkeit ein und das Baby erholte sich. Das hätte aber auch anders ausgehen können.

Diese Bedingungen in der Kindermedizin sind eine Katastrophe, die auf dem Rücken der kranken Kinder und ihrer Familien ausgetragen wird.“

Dr. Jan Rotenberger, Internist/Nephrologe, Wuppertal-Elberfeld: „Zurzeit ist bei uns viel los. Statt der üblichen 60 bis 80 Neupatientinnen und -patienten pro Monat sind es 150. Früher kamen die Menschen oft erst zum Nephrologen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Heute schicken die Hausärztinnen und -ärzte sie sehr früh. Das ist gut, weil es hilft, schwere Verläufe bei Nierenerkrankungen zu verhindern.

Dr. Jan Rotenberger, Internist/Nephrologe.

© W&B/Carsten Behler

Es fordert uns aber auch, da wir für jede Erstuntersuchung etwa eine Stunde brauchen, für die wir nur leidlich bezahlt werden. Den größten Teil unseres Umsatzes machen wir mit der Dialyse, damit finanzieren wir die Arbeit in der Ambulanz. Wie es dort weitergeht, macht uns große Sorgen: Ohne Strompreisdeckel müssten wir statt bisher 35 000 Euro im Jahr nun mehr als 120 000 Euro für Strom bezahlen – dank des Deckels sind es 56 000 Euro. Nicht nur die Maschinen zur Blutreinigung verbrauchen viel Energie, sondern auch die Herstellung der Dialyse-Flüssigkeit. Zudem gehen die Preise für Material in die Höhe, ebenso die Löhne für unser Personal – bei 55 Angestellten auf 35 Vollzeitstellen ist das ein großer Faktor.

Für die Lohnkosten bekommen wir genauso wie für Miete, Energie, Technik und Material eine Pauschale, die sich seit 2013 aber nicht verändert hat. Jede Kostensteigerung zahlen wir also aus unserem Gewinn.“

Jens Wagenknecht, Hausarzt, Varel: „Montags brennt bei uns die Luft. Da kommen Patienten, die sich mit Infekten übers Wochenende geschleppt haben, die eine Krankschreibung brauchen, die akute Probleme haben. So auch heute. Wir haben in dieser Zeit ja auch geplante Routine-Termine wie Tumornachuntersuchungen oder Impfungen. Dazwischen rufen Pflegeheime an, weil ein Mann seit Tagen keinen Stuhlgang hatte oder eine Patientin gestürzt ist. Heute fiel auch noch eine Helferin aus. Die Patienten haben sich erst mal gewundert, als ich am Tresen stand.

Jens Wagenknecht, Hausarzt.

© W&B/Bernd Kusber

400 unserer Patienten sind in Chronikerprogrammen eingeschrieben, sogenannten DMPs, etwa weil sie Diabetes oder Herzprobleme haben. Die muss ich einmal pro Quartal sehen. Das ist aus medizinischer Sicht oft überflüssig. Mit einem gut eingestellten Diabetes reicht es, wenn man halbjährlich zur Kontrolle kommt. Auch viele Vorsorgeuntersuchungen ergeben in meinen Augen nur wenig Sinn – etwa die allgemeine Vorsorge ab 35 Jahren. Da kommen gesunde Menschen, die gesund essen, nicht rauchen und Sport treiben. Ich untersuche auf Anzeichen von Diabetes, Herz- Kreislauf- und Nierenerkrankungen. Das sind keine Probleme, die diese Menschen haben. Die, die viel trinken und ungesund leben, gehen meist nicht zur Vorsorge. Das ist ein Beispiel, wie wir die sehr begrenzten Ressourcen in unserem Gesundheitswesen nicht zielgenau einsetzen.“

Yasemin Zeybek, medizinische Fachangestellte, Glückstadt: „Vor ein paar Tagen war eine Patientin in der Praxis wirklich aufgebracht. Aufgrund von Internetproblemen hatte es länger gedauert, bis wir ein Rezept ausstellen konnten, was mir auch leidtat. Unfähig seien wir, chaotisch – das Ganze dann mit viel Augenrollen. Heute kam sie vorbei und entschuldigte sich für ihr Verhalten. Das hat mir richtig gutgetan – und kommt leider viel zu selten vor. Seit Corona nimmt bei den Menschen die Gereiztheit zu, das merken wir in der Praxis sehr deutlich. Ich kann das in Teilen sogar nachvollziehen und wünschte mir, dass die Patientinnen und Patienten genauso Verständnis für unsere Situation hätten.

Yasemin Zeybek, medizinische Fachangestellte.

© W&B/Eva Häberle

Die Corona-Zeit war auch für uns heftig – allein das Chaos bei den Impfungen! Mir und meinen Kolleginnen steckt das noch richtig in den Knochen und es fällt zunehmend schwer, freundlich zu bleiben. Wenn unser Telefonanbieter Probleme hat, können wir dafür genauso wenig wie für die Tatsache, dass wir zu wenige Mitarbeitende haben und es schwer ist, welche zu finden.

Uns trifft auch die Überlastung der Kliniken, die immer häufiger Patientinnen und Patienten viel zu früh entlassen – in der Hoffnung, dass wir uns kümmern. Gestern erst stand wieder ein Patient an der Anmeldung und sagte, er brauche einen Verbandswechsel. Er kam ohne Termin und mit frischer Operationswunde. Einen Tag zuvor war er entlassen worden – ‚blutige Entlassung‘, wie wir das nennen.

Ich liebe meinen Beruf, seine Vielseitigkeit, aber der Stresslevel ist zurzeit einfach zu hoch. Wenn ich donnerstags Hausbesuche mache, ist das fast schon Erholung. Ich habe mich zur Versorgungsassistentin und nichtärztlichen Praxisassistentin weitergebildet und kann so unsere Ärztinnen und Ärzte entlasten, indem ich kranke, meist ältere Menschen zu Hause versorge. Ich messe Werte, nehme Blut ab, impfe. Bei vielen Menschen erlebe ich eine große Dankbarkeit dafür, dass ich zu ihnen komme und mich auch mal ein wenig mit ihnen unterhalte. Es wäre schön, auch in der Praxis wieder mehr Wertschätzung zu erfahren.“

Christian Herrmann, leitender Arzt, MVZ, Baruth/Mark: „Ich habe lange als Assistenzarzt in der Klinik gearbeitet. Als ich Vater wurde, wollte ich nicht mehr 60 bis 80 Stunden die Woche arbeiten. Heute arbeite ich angestellt im ersten kommunal getragenen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Ostdeutschlands – 20 Stunden die Woche.

Christian Herrmann, leitender Arzt, MVZ

© W&B/Andreas Müller

Ich hatte schon vorher das Angebot, in ein neues MVZ eines industriellen Anbieters einzusteigen. Meine Motivation liegt jedoch nicht darin, wirtschaftliche Interessen eines Investors zu erfüllen und dafür überflüssige Dienstleistungen oder Medikamente anzubieten. Unser MVZ ist gemeinnützig. Die Kommune trägt uns – und damit auch die Verluste, die wir momentan noch schreiben. Dieser Weg ist alternativlos: Wären wir nicht da, gäbe es hier im Kreis bald keine Ärzte mehr.

Gerade war wieder ein neuer Patient mit einem ganzen Aktenordner voller Unterlagen da. Das erleben wir oft: Hier schließen momentan reihenweise Hausarztpraxen und die Menschen kommen dann zu uns. Kürzlich haben wir beschlossen, bei 100 Neuaufnahmen pro Quartal eine Grenze zu ziehen. Mehr schaffen wir nicht, denn wir nehmen uns für alle Patienten umfangreich persönlich Zeit, um alles Wichtige zu besprechen. Dieses Engagement wird leider nicht ansatzweise durch die gesetzlichen Krankenkassen vergütet.“