Nabelbruch beim Erwachsenen

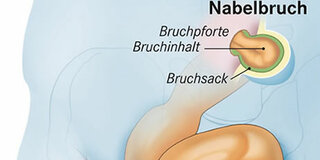

Skizze: So sieht ein Nabelbruch aus

© W&B/Szczesny

Was ist ein Nabelbruch?

Ein Nabelbruch, auch Nabelhernie genannt, zeigt sich oft als kleine Beule unter der Haut in der Nähe des Nabels. Es handelt sich dabei um eine Ausstülpung von Gewebe (Bruchsack) durch eine Schwachstelle in der Bauchwand – die sogenannte Bruchlücke oder Bruchpforte. Diese Ausstülpung kann Bauchfell oder unter Umständen auch Baucheingeweide, wie Darmschlingen enthalten (siehe Skizze).

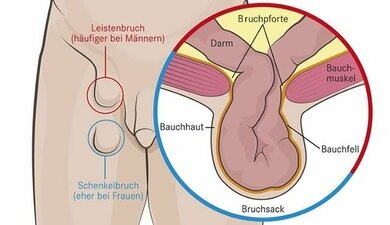

Schematische (vereinfachte) Darstellung eines Bruchs (hier im Bereich der Leiste).

© W&B/Felix Schneider

Durch eine Lücke (=Bruchpforte) können Eingeweide des Bauchraums (=Bruchinhalt) zusammen mit dem sie umgebenden Bauchfell (=Bruchsack) hindurchtreten.

Ursachen: Wie kommt es zu einem Nabelbruch?

Da beim ungeborenen Kind im Bereich des Nabels die Nabelschnur ansetzt, ist eine Schwachstelle der Bauchwand in dieser Region normal. Steigt der Druck im Bauchraum, zum Beispiel bei Übergewicht, in der Schwangerschaft oder der Entwicklung von Bauchwasser (Ascites) an, kann es zu einem Nabelbruch kommen. Ein weiterer Risikofaktor für einen Nabelbruch ist beispielsweise eine familiäre Veranlagung in Form einer Bindegewebsschwäche. Auch nach Operationen mit Narbenbildung in diesem Bereich kann es zur Ausbildung eines Bruches im Narbenbereich kommen (im engeren Sinne nennt man dies einen Narbenbruch).

Narbenbruch

Eine Hernie kann sich auch im Bereich von vorbestehenden Narben bilden. Da diese in gewisser Weise ebenfalls eine Schwachstelle darstellt, kann auch eine Narbe als Bruchlücke dienen. Auch durch diese Bruchlücke kann sich (je nach Größe) ein Bruchsack mit Bruchinhalt schieben.

Symptome: Welche Beschwerden bereitet ein Nabelbruch?

Ein Nabelbruch bereitet meist keine Schmerzen und wird daher oft nicht gleich bemerkt. Sichtbar ist eine kleine Vorwölbung im Bereich des Nabels. Treten Schmerzen auf oder verfärbt sich der Bruch bläulich, spricht das für eine Einklemmung von Bruchsackinhalt und ist eine Notfallsituation (siehe Kasten unten). Dann sollte sorfort ein Krankenhaus aufgesucht werden. Eine Einklemmung tritt etwa bei drei bis fünf Prozent aller Nabelbrüche auf.

Diagnose: Wie wird ein Nabelbruch festgestellt?

Zunächst erfolgt neben der Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese) eine körperliche Untersuchung. Hierbei wird der Bauch abgetastet, um so gegebenenfalls vorhandene Lücken zu identifizieren. Manchmal kann es hilfreich sein, den Betroffenen pressen zu lassen (Druckerhöhung im Bauchraum) oder auch die Untersuchung im Stehen durchzuführen. Ist bereits eine Vorwölbung sichtbar, wird durch die Untersuchung geklärt, ob der Bruchinhalt noch zurückgeschoben werden kann, oder ob gegebenenfalls bereits eine Einklemmung vorliegt. Ergänzend kann eine Ultraschalluntersuchung des Bauches zum Einsatz kommen um den Bruchinhalt darzustellen. Auch Röntgenuntersuchungen können Aufschluss darüber geben, ob bei einer Akutsymptomatik bereits ein Darmstillstand (Ileus) vorliegt.

Therapie: Wie wird ein Nabelbruch behandelt?

Ein eingeklemmter Nabelbruch ist ein Notfall und muss sofort operiert werden. Nabelbrüche, die Schmerzen bereiten oder größer werden, sollten Erwachsene ebenfalls beseitigen lassen, um einer Einklemmung von Darminhalt zuvorzukommen.

Der Ablauf der Operation hängt von der Größe des Nabelbruchs ab. Bei kleineren Brüchen ist eine direkte Versorgung mittels Naht möglich. Hierfür erfolgt ein bogenförmiger Schnitt unterhalb des Nabels. Nun können die Bruchlücke, der Bruchsack und der Bruchinhalt dargestellt werden. Der Inhalt des Bruchsackes wird wieder in den Bauchraum verlegt. Der Bruchsack wird bei starker Aussackung gegebenenfalls zum Teil entfernt und das Restgewebe wieder vernäht. Anschließend wird die Bruchlücke direkt mittels einer Naht verschlossen und die Haut wieder verschlossen.

Bei größeren Brüchen (ab zwei Zentimetern) wird zusätzlich nach der Rückverlagerung des Bruchinhaltes und Verschluss des Bruchsackes ein Kunststoffnetz unter der Bauchwand eingebracht. Dies trägt zur Verstärkung der Bauchdecke bei und soll so erneuten Nabelbrüchen vorbeugen.

Die Operation kann offen (das heißt als "klassische Operation") oder teilweise auch in Schlüssellochtechnik (endoskopisch) erfolgen. Die meisten Operationen finden in Vollnarkose statt, bei kleineren Brüchen ist aber manchmal auch eine lokale Betäubung ausreichend. Teilweise ist die Operation ambulant möglich, das bedeutet der Patient kann noch am selben Tag nach Hause gehen.

Nachsorge: Was ist nach einer Operation zu beachten?

Bei kleineren Eingriffen können Betroffene sich meist angepasst an einen bestehenden Wundschmerz kurz nach der Operation normal bewegen. Mit sportlicher Aktivität wie beispielsweise Joggen kann ein bis zwei Wochen nach der Operation wieder begonnen werden. Auf eine größere Belastung der Bauchdecke, wie beispielsweise Bauchmuskeltraining oder schweres Heben sollte noch sechs Wochen verzichtet werden, um das Wiederauftreten des Bruches (Rezidiv) zu vermeiden.

Professor Dr. med Ferdinand Köckerling

© W&B/Privat

Unser beratender Experte:

Professor Ferdinand Köckerling, Präsident der Deutschen Herniengesellschaft und Chefarzt der Klinik für Chirurgie, Visceral- und Gefäßchirurgie am Vivantes Klinikum Spandau.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.