Skoliose

Definition: Was ist eine Skoliose?

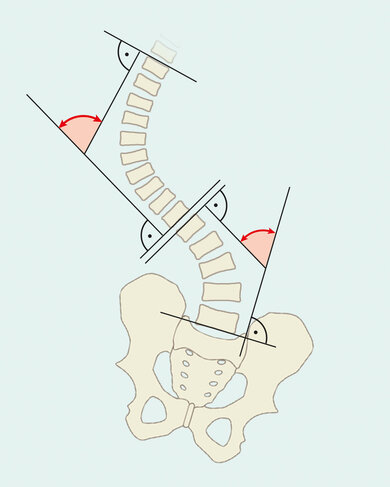

Eine Skoliose ist eine dreidimensionale Verkrümmung der Wirbelsäule. Die Krümmung in der Frontalansicht beträgt dabei laut Definition mehr als 10 Grad nach Cobb (siehe unten). Zusätzlich findet sich eine Rotation der Wirbelkörper, welche unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Skoliose einzuteilen:

1. Funktionelle/Strukturelle Skoliose

Funktionelle Skoliose

Hierbei kommt es zu einer Verkrümmung der Wirbelsäule ohne Drehfehlstellungen der Wirbelkörper. Die Ursache der Fehlstellung liegt nicht in der Wirbelsäule selbst, sondern ist Folge von anderen Erkrankungen, wie beispielsweise Muskelverspannungen, wodurch es zu einer schmerzbedingten Schonhaltung kommt. Auch ein Beckenschiefstand aufgrund unterschiedlicher Beinlängen kann zu einer Seitverkrümmung der Wirbelsäule führen. Die funktionelle Verkrümmung entsteht aus dem Versuch des Körpers, den Beckenschiefstand auszugleichen und den Oberkörper im Lot zu halten.

Wird die Ursache behandelt, beispielsweise durch Ausgleich der Beinlängendifferenz oder durch Lösen des Schmerzzustandes, ist auch die Fehlstellung der Wirbelsäule behoben.

Eine Sonderform hierunter stellt die Säuglingsskoliose dar. Sie tritt im Alter von wenigen Monaten auf und findet sich überwiegend im Übergang zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule (thorakolumbal). Die Wirbelsäule ist bei den meisten Betroffenen nach links verbogen (Aufsicht von Hinten auf die Wirbelsäule, linkskonvex). Ihre Prognose ist gut und heilt in 96 Prozent der Fälle von alleine aus.

Strukturelle Skoliose

Hierbei ist die Skoliose durch die Wirbelsäule „bedingt“, das heißt, sie ist fixiert und kann weder durch aktive noch passive Maßnahmen vollständig korrigiert werden. Die strukturellen Skoliosen werden nach ihrer Ursache weiter unterteilt:

2. Nach dem Alter des Patienten beim Auftreten der Skoliose

- Infantile Skoliose (0-3 Jahre)

- Juvenile Skoliose (4-10 Jahre)

- Adoleszente Skoliose (ab 11 Jahren bis zur Beendigung der Wachstumsphase)

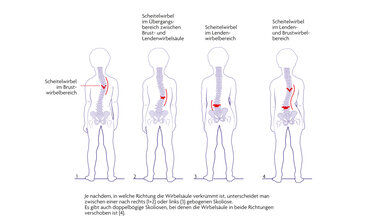

3. Nach dem betroffenen Abschnitt der Wirbelsäule

- Brustwirbelsäule (thorakal)

- Lendenwirbelsäule (lumbal)

- Übergang zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule (thorakolumbal)

- Brust- und Lendenwirbelsäule (thorakale und lumbale Skoliose)

© W&B/Dr. Ulrike Möhle

4. Nach der Art der Verformung

- C-förmig

- S-förmig

- Doppel-S-förmig (triplebogige-Skoliose)

Weiterführende Informationen zur Korsett-Therapie finden Sie im Beitrag dazu.

Welche Behandlung ist die beste für mich?

Da die Skoliose so individuell ist wie jeder Mensch, ist die Therapieentscheidung gemeinsam mit den behandelnden Ärzten zu treffen. Hilfestellungen geben hierbei das aktuelle Alter, das Ausmaß der Verschlechterung innerhalb eines bestimmten Zeitraums, die zu erwartende Entwicklung und die zu erwartende Besserung unter der angewandten Therapie. Daher ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Behandlern und den Betroffenen und Eltern wichtig.

Es kann auch hilfreich sein, sich im Internet mit anderen Betroffenen auszutauschen, eine Zweitmeinung einzuholen, sich zu belesen oder auch eine Reihe von Podcasts zu hören. Dies dient nicht nur dem Informationsgewinn und damit dem Abbau von Unsicherheiten, sondern dient auch der Akzeptanz der Erkrankung. Nicht zu vernachlässigen ist gerade auch die psychische Belastung, die insbesondere während der meist sensiblen Wachstumsphase eine zusätzliche Belastung darstellt. Wichtig ist sich nicht schuldig zu fühlen. Ein offener Umgang mit der Erkrankung wirkt meist positiv entgegen.