HIV – die andere Pandemie

Als Amon Ottersberg erfuhr, dass er sich mit HIV infiziert hatte, war er gerade 19 Jahre alt. „Die ersten drei Tage waren die schlimmsten“, erinnert er sich. Einerseits dachte er an einen Irrtum, andererseits hatte er das Gefühl, jeder Fremde sehe ihm die Diagnose an der Nasenspitze an. „Ich habe mich so geschämt. Ich habe immer gut aufgepasst und mich jedes halbe Jahr getestet. Eigentlich hatte ich nie Angst, dass ich positiv sein könnte“, erzählt er. Doch als er ein paar Wochen nach einer Panne beim Geschlechtsverkehr die Nachricht bekam, dass der Partner gerade die Diagnose HIV bekommen hatte, war es mit der Leichtigkeit vorbei.

HIV-Beratung in der Apotheke

Heute ist Ottersberg 22 Jahre alt und arbeitet als pharmazeutisch-technischer Assistent in einer Berliner Apotheke am Oranienburger Tor. Eine Stelle, die seinem Leben eine neue Richtung gegeben hat: „Ich wollte aus dieser ‚Schwäche‘ eine Kompetenz machen.“ Sein Schwerpunkt: HIV-Beratung. Er zog aus einer Kleinstadt nach Berlin und arbeitet nun in einer Apotheke, die nicht nur HIV-Beratung anbietet, sondern schon an der Tür darauf hinweist, dass queere Menschen hier nicht diskriminiert werden.

HIV ist kein Todesurteil mehr – wenn die Erkrankten die passenden Medikamente bekommen. In Deutschland funktioniert das laut RKI gut: 96 Prozent der Behandelten sind so gut eingestellt, dass sie keine anderen Menschen anstecken können. Dass es trotzdem weiter zu Neuinfektionen kommt, liegt daran, dass nur 88 Prozent der HIV-Positiven diagnostiziert sind. Die übrigen 12 Prozent wissen (noch) nichts von ihrer Ansteckung und verbreiten das Virus weiter. Amon Ottersberg weiß, welches Glück er hat, mit dieser Diagnose in Deutschland zu leben. Durch seinen Beruf und sein Fachwissen kann er nicht nur auf seine eigene Gesundheit achten, sondern auch anderen Menschen durch Gespräche und Beratung helfen.

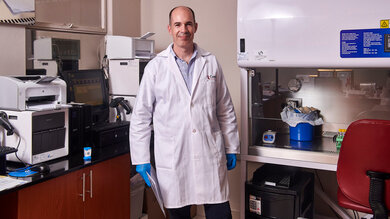

Amon Ottersberg, 22, arbeitet in einer Apotheke. Sein Schwerpunkt: die HIV-Beratung. Da er selbst an dem Virus erkrankt ist, versteht er die Ängste und Sorgen der Kundinnen und Kunden nicht nur aus fachlicher Sicht

© W&B/Kathrin Harms

Die Diagnose HIV-positiv ist kein Todesurteil mehr

Auch in Südafrika werden Menschen mit HIV mittlerweile alt. Denn nur, wenn das Virus nicht effektiv und konsequent behandelt wird, erkranken die Infizierten nach einigen Jahren an der tödlichen Krankheit Aids. Damit das so bleibt, müssen die Tabletten ein Leben lang genommen werden. Seit 2010 ist zwar die Zahl der Aids-Toten im Süden des afrikanischen Kontinents um knapp die Hälfte gesunken, doch nach wie vor ist es schwierig, alle Infizierten mit den rettenden Tabletten zu versorgen. Statt auf dem Heimweg von Ärztin oder Arzt einen Stopp in der Apotheke zu machen, müssen sie oft weite Wege auf sich nehmen und stundenlang für die Medikamente anstehen.

So auch bei Florence B. aus Südafrika: „Seit 19 Jahren lebe ich schon mit dem Virus und es geht mir gut“, sagt sie. Damit das so bleibt, nimmt sie ihre Termine in der staatlichen Klinik gewissenhaft wahr, kommt regelmäßig zu den Check-ups und holt ihre Medikamente ab. Auch während der Corona-Pandemie und des harten Lockdowns habe sie keine Ausnahme gemacht, obwohl sie anfangs große Angst vor diesem neuen Virus hatte. Auch heute ist die 37-Jährige wieder auf dem Weg in die Klinik. Sie steigt im chaotisch-quirligen Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg aus einem Minibustaxi, geht an ein paar Straßenhändlern vorbei und biegt dann in eine ruhigere Seitenstraße ein. Alle zwei Monate holt sie eine neue Ration Medikamente ab. In ihrer Heimat leben mehr Menschen mit dem Virus als irgendwo sonst auf der Welt. Auch das staatliche Behandlungsprogramm ist das weltweit umfangreichste: Gut 70 Prozent der Infizierten nehmen antiretrovirale Medikamente ein, die der Staat ihnen kostenlos zur Verfügung stellt.

Medikamente aus dem Schließfach

Ein paar Frauen stehen vor dem Eingang zur Klinik, im Wartezimmer sitzen Patientinnen und Patienten in pandemischem Abstand auf Plastikstühlen. Vor einem knappen Jahr habe auch sie noch hier gesessen, erzählt Florence B. „Ich musste normalerweise vier Stunden warten, bis ich an der Reihe war und meine Medikamente erhalten habe. Aber jetzt brauche ich dafür nur noch ein paar Minuten.“ Sie geht zu einer Wand mit Dutzenden bunten Schließfächern, in die ein Touchscreen integriert ist, greift in ihre Handtasche und holt ihr Handy heraus. „Ich erhalte eine SMS, sobald meine Zwei-Monats-Packung Medikamente eingetroffen ist“, erklärt sie. Teil der Nachricht ist ein Code, den sie nun über den Touchscreen eintippt. Die Nummer des Schließfachs wird angezeigt, es öffnet sich automatisch. Florence B. muss ihre Medikamente nur noch herausholen. „Ich muss nicht mehr stundenlang Schlange stehen. Und die Krankenschwestern entlastet das auch. Die Zeit, in der sie uns früher unsere Pillen gegeben haben, können sie jetzt für andere Aufgaben nutzen“, schwärmt sie.

Das ist ganz im Sinne des Erfinders: Right ePharmacy, ein Tochterunternehmen der Hilfsorganisation, hat die Medikamenten-Schließfächer entwickelt. Nahezu zeitgleich zum Projektbeginn brach die Corona-Pandemie aus. Daraufhin sei der Ausbau der elektronischen Schließfächer in drei Provinzen Südafrikas mit Hochdruck vorangetrieben worden, sagt die Programm-Managerin und Pharmazeutin Belinda Meyer. „Der Vorteil ist, dass der direkte Kontakt auf ein Minimum reduziert wird – sowohl zwischen den Patienten als auch zum Klinikpersonal. Das bedeutet für alle einen besseren Schutz.“

Auch Schließfächer für Menschen mit Diabetes

Die Nachfrage sei vor allem unter jüngeren Südafrikanern groß, so Meyer. Voraussetzung sei, dass ein Arzt ihnen einen stabilen Gesundheitszustand bescheinigt und ein Rezept ausstellt, das für sechs bis zwölf Monate gilt. Die Medikamente werden dann im Zwei-Monats-Takt ausgegeben. Das gilt nicht nur für HIV-Infizierte, sondern auch für andere chronisch Kranke wie Menschen mit Diabetes. „Wir haben darauf geachtet, dass diese Schließfächer nicht ausschließlich mit HIV in Verbindung gebracht werden“, erklärt Meyer. Denn eine Infektion mit dem Virus wird vielerorts in Südafrika noch immer als Stigma wahrgenommen. Nicht jede Patientin redet so offen darüber wie Florence B.

Bei uns in Deutschland setzt sich vor allem der gemeinnützige Verein Deutsche Aidshilfe dafür ein, die Bevölkerung über das HI-Virus aufzuklären und Diskriminierung gegenüber Erkrankten abzubauen. Das scheint immer noch bitter nötig: In einer aktuellen Studie der Aidshilfe zeigte sich, dass vor allem im Gesundheitswesen noch viele Vorurteile herrschen. Sechs von zehn HIV-positiven Menschen hätten im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Erkrankung in Praxen, Krankenhäusern oder Apotheken eine negative Erfahrung gemacht. „Das kann der Zahnarzt sein, der einen nicht mehr behandeln will, sobald er von der Diagnose erfährt“, erzählt Amon Ottersberg. Neben der Beratung der Apothekenkundinnen und -kunden ist es auch seine Aufgabe, neue Kolleginnen und Kollegen zu schulen. Dabei geht es nicht nur um Medikamente und ihre Nebenwirkungen, sondern auch darum, wie sie respektvoll und vorurteilsfrei mit HIV- Positiven umgehen, die Fragen haben oder ein Rezept einlösen möchten.

Während Amon Ottersberg erzählt, sitzt er in einem Büro der Berliner Apotheke und sucht in seiner braunen Ledertasche nach seinem Medikament. „Die habe ich immer dabei“, sagt er, während er eine der länglichen schlammrosa Tabletten in seine Handfläche fallen lässt. Jeden Tag um elf Uhr nimmt er sie, damit das Virus in seinem Körper so weit unterdrückt wird, dass er nicht krank wird oder andere anstecken kann. „Ich kann das Fachliche mit meinen eigenen Erfahrungen verbinden“, berichtet er über seinen Berufsalltag. Oft habe er das Gefühl, dass er den Kunden so besser helfen kann, gerade wenn ihre Ansteckung noch frisch ist und sie viele Fragen haben. So groß der Schock und die Angst am Anfang waren – er ist überzeugt, das Beste aus seiner Diagnose gemacht zu haben.

Automatische Apotheke: Roboter verbessern die Versorgung

Apothekerinnen und Apotheker in Südafrika arbeiten überwiegend im privaten Gesundheitssektor, sagt Belinda Meyer. Die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung seien besser. Die staatlichen Kliniken sind dagegen chronisch überlastet. „Dort übernehmen meist Krankenschwestern alle Aufgaben.“ Es sei ein permanenter Kampf gegen lange Warteschlangen. Meyers Unternehmen bietet deshalb neben den anonymisierten Lockern auch weitere automatisierte Lösungen an. Sie seien die „Zukunft der Apotheken“, findet die Pharmazeutin.

In vielen Ländern der Welt gebe es sie bereits, aber nicht alle internationalen Lösungen könnten auch eins zu eins umgesetzt werden. Roboterarme, die in Apotheken Medikamente aus den Regalen holen, könnten beispielsweise Schachteln gut greifen. Aber: „Hier in Südafrika werden Medikamente aus Kostengründen in preiswerteren Verpackungen geliefert und in Plastiksäckchen verpackt. Damit ist der Greifarm überfordert.“ Eine deutsche Firma habe daher extra Saugnäpfe entwickelt, die dieses Problem lösen. Das sei aber eher die Ausnahme als die Regel. Viele Hersteller seien nicht bereit, individuelle Lösungen für den afrikanischen Markt zu suchen, weil sie in Europa lukrativere Geschäfte machen. Die automatisierten Lösungen entlasten beide: Krankenschwestern und Apotheker haben mehr Zeit für Beratungen und anspruchsvollere Aufgaben, dadurch verbessert sich auch die medizinische Versorgung.

Pharmazeutin Belinda Meyer aus Südafrika will den Zugang zu Arzneien für alle verbessern.

© Michele Spatari

Weniger Behandlungsabbrüche durch leichteren Zugang

Je einfacher es für die Infizierten ist, ihre Medikamente zu bekommen, desto geringer ist auch das Risiko, dass sie ihre Behandlung unterbrechen oder ganz beenden. Auch deshalb war die Sorge zu Beginn der Corona-Pandemie und angesichts des harten Lockdowns groß, dass HIV-Patientinnen und -Patienten aus Angst vor Ansteckung oder mangels Transportmöglichkeiten keinen Zugang zu Medikamenten haben. Eine Studie des Forschungsinstituts Caprisa in städtischen und ländlichen Kliniken einer südafrikanischen Provinz entkräftete diese Befürchtung jedoch größtenteils. Wer bereits in Behandlung gewesen sei, habe diese in der Regel auch nicht abgebrochen, sagt der Co-Autor der Studie, Nigel Garrett.

Ein anderes Ergebnis der Studie ist jedoch weniger erfreulich: „Die Zahl der HIV-Tests hat sich während des Lockdowns halbiert und ist seitdem kaum gestiegen. Das bedeutet, dass die Leute nicht wissen, dass sie infiziert sind, und auch nicht mit der Behandlung beginnen.“ HIV-Test-Kampagnen seien zugunsten der Corona-Aufklärung eingestellt worden. „Mit einem Schlag drehte sich alles nur noch um Covid-19.“

Auch in Deutschland weniger Angebote durch Corona

Genauso an deutschen Gesundheitsämtern: Sie sind eine zentrale Anlaufstelle für einen anonymen HIV-Test – auch Amon Ottersberg ist damals extra in die nächste größere Stadt gefahren, um sich dort testen zu lassen. Doch mit Ausbruch der Pandemie waren die Ämter schnell überlastet, Ressourcen wurden abgezogen und neu verteilt. So wurden etwa am Münchner Gesundheitsamt 2020 nur 1176 HIV-Tests durchgeführt – 5000 weniger als 2019. Ob die anderen Teststellen den Bedarf auffangen konnten? Laut „HIV-Jahresbericht 2019–2020“ des Robert Koch-Instituts gab es im ersten Corona-Jahr 21 Prozent weniger Neudiagnosen. Ob der Rückgang tatsächlich auf weniger Testmöglichkeiten oder auch auf weniger Sexualkontakte durch die Lockdowns zurückgeht, ist noch unklar.

Was auch eine Rolle spielen könnte: Seit Ende 2019 kann in Deutschland für Menschen mit erhöhtem HIV-Risiko ein Medikament verschrieben werden, das vorsorglich eine Ansteckung verhindert. Die sogenannte PrEP (Prä-Expositions-Prophylaxe) ist für viele ein Meilenstein in der Vorsorge.

Corona als Sprungbrett für die Aids-Forschung

Nach Meilensteinen sucht auch Nigel Garrett. Er leitet die Abteilung für HIV-Pathogenese und Impfforschung am Caprisa-Forschungsinstitut in Durban, Südafrika. Auch in diesen Bereichen habe seit März 2020 Corona dominiert. Sein Team war bestens für die neue Aufgabe gerüstet: Es ist Teil eines internationalen Netzwerks von Forschern, renommiert im Bereich klinischer Studien, alle Voraussetzungen waren erfüllt. „Das war wirklich großartig. Alles ging extrem schnell. Und plötzlich führten wir zwei Programme gleichzeitig durch.“ Denn die HIV-Forschung ging trotzdem weiter: Alle laufenden Studien wurden fortgesetzt und sogar eine neue begonnen. Begeistert erzählt Garrett von einer ganzen Reihe Forschungsprojekten zu HIV-Prävention, Behandlung und Impfung.

Nigel Garrett forscht in Durban, Südafrika, am Caprisa-Institut. Seine Hoffnung: Von der Corona-Forschung kann auch der Kampf gegen HIV profitieren.

© W&B/Roger Jardine

Corona scheint den ohnehin ehrgeizigen Wissenschaftler weiter angespornt zu haben. Die Forschung zeige, was möglich sei, wenn alle an einem Strang zögen und entsprechend Gelder zur Verfügung gestellt würden. „Wir haben viel durch die Covid-19-Forschung gelernt. Und hoffentlich können wir einige dieser Erkenntnisse nun auch für die HIV-Forschung nutzen.“

Kommt doch noch irgendwann die Impfung gegen HIV?

Eine besondere Hoffnung liegt auf der mRNA-Technologie, die bei Covid- 19-Vakzinen ihren wissenschaftlichen Durchbruch hatte. Garrett berichtet von einer bevorstehenden Studie mit Corona- und HIV-Patienten. Außerdem habe das Pharmaunternehmen Moderna die weltweit erste Studie eines mRNA-Impfstoffes gegen HIV angekündigt. Dabei gehe es um „kleine Proteinsequenzen“, die vom Immunsystem erkannt werden. „Vielleicht können wir das Immunsystem so in eine bestimmte Richtung lenken, statt es nur mit einem Stoff zu konfrontieren. Wahrscheinlich lässt sich das dann auch besser testen. Wenn das möglich ist, wäre das aus meiner Sicht revolutionär.“

Eine Impfung gegen HIV wünscht sich auch Florence B. Doch dass sie nicht mehr stundenlang in der Klinik warten muss, ist für sie auch ein großer Fortschritt.