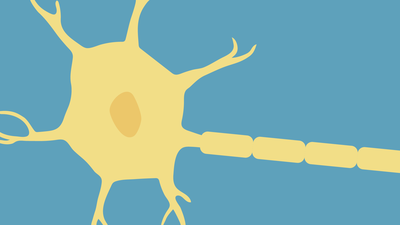

Neurologische Erkrankungen

Leicht verständliche Informationen zu neurologischen Krankheiten wie Alzheimerdemenz oder Neuropathie zum Artikel

Neurologische Erkrankungen

Leicht verständliche Informationen zu neurologischen Krankheiten wie Alzheimerdemenz oder Neuropathie zum Artikel

Die Anzeige der externen Inhalte wurde von Ihnen im Consent abgewählt.

Wollen Sie die Inhalte doch angezeigt bekommen?