Schwerhörigkeit

"Ich höre schlecht" – sagen auch immer mehr junge Menschen. Laute Musik und Lärm sind dann häufige Ursachen

© W&B/Marcel Weber

Hören bedeutet nicht nur Geräusche und Töne aufzunehmen und zu verstehen. Es ermöglicht uns, unsere Umwelt vollständiger zu erfassen, uns zu orientieren, uns mit unseren Mitmenschen zu verständigen. Es gibt uns Sicherheit, es warnt oder beruhigt uns, es beeinflusst unser Denken und Fühlen entscheidend.

Wer schlecht hört, fühlt sich oft gehemmt oder ausgeschlossen. Er nimmt akustische Signale nur mehr abgeschwächt, verändert oder teilweise gar nicht mehr wahr. Häufig kommt zu einer Schwerhörigkeit (medizinisch Hypakusis) auch eine Fehlhörigkeit (Dysakusis). Die Betroffenen verstehen nicht mehr richtig, was ihr Gesprächspartner sagt. Wörter und Sätze kommen verzerrt an.

Schwerhörigkeit: Was ist das?

Der sensible Ablauf des Hörens im Ohr und in den Nervenbahnen des Gehirns kann auf vielfältige Weise gestört werden. Oft genügt schon ein dicker Ohrschmalzpfropf, um die Weiterleitung der Schallsignale zu behindern und eine vorübergehende Schwerhörigkeit auszulösen (mehr dazu im Kapitel "So hören wir").

Je nachdem, von welchem Ohranteil die Hörstörung ausgeht, unterscheiden Ärzte zwei Hauptformen der Schwerhörigkeit:

- Schallleitungsschwerhörigkeit: Störungen oder Erkrankungen im Außen- oder Mittelohr behindern oder verzerren die Weiterleitung der Schallwellen.

Typisch ist, dass die Betroffenen hohe wie tiefe Töne erst ab einer bestimmten Lautstärke hören, aber noch gut verstehen, was gesprochen wird. - Schallempfindungsschwerhörigkeit: Hier sind das Hörorgan mit den Sinneszellen im Innenohr oder der Hörnerv häufig bleibend geschädigt, so dass die Schallsignale nicht mehr einwandfrei in das Hörsystem des Gehirns gelangen. Die Störung kann auch im Gehirn selbst liegen. Zu den typischen Innenohrschwerhörigkeiten gehören die Altersschwerhörigkeit und die Lärmschwerhörigkeit.

Kennzeichnenderweise hören Menschen mit einer Innenohrschwerhörigkeit leise Töne, hier vor allem zunächst die hohen Töne, nicht mehr. Die Lautstärkeempfindlichkeit ist erhöht. Normal laute Töne empfinden die Betroffenen als leise, laute Töne jedoch als unangenehm laut. Sie haben zudem Probleme, Gesprochenes richtig zu verstehen. Hintergrundgeräusche erleben sie als störend. Das erschwert es besonders, Gesprächen unter mehreren Menschen zu folgen.

Erste Hinweise auf mögliche Ursachen von Schwerhörigkeit

Eine Hörstörung kann angeboren sein oder sich durch äußere wie innere Einflüsse entwickeln. Je nach Ursache tritt sie plötzlich auf und geht wieder vorüber oder sie setzt schleichend ein, wird mit der Zeit stärker und zu einem dauerhaften Hörproblem. Betroffen sind ein Ohr oder beide Ohren.

Die Art und die Form, wie Schwerhörigkeit sich äußert, geben zusammen mit anderen Begleitsymptomen schon Hinweise auf mögliche Auslöser. Bei einem Hörsturz zum Beispiel setzt die Hörminderung akut auf einem Ohr ein. Ein Druckgefühl im Ohr, Tinnitus und Schwindel kommen dazu.

Lästiger Tinnitus?

Unser Erklärvideo gibt erste Informationen und Tipps:

Für Hörprobleme, die von Ohrenschmerzen, Fieber, Abgeschlagenheit begleitet werden, kann eine Mittelohr- oder Gehörgangsentzündung verantwortlich sein. Der erkrankte Teil des Ohres ist dann häufig auch gerötet, geschwollen und überwärmt. Manchmal sieht allerdings nur der Arzt bei der Untersuchung solche Entzündungszeichen. Zudem kann (eitriger) Ausfluss aus dem Ohr kommen.

Ein überlauter Knall oder eine Explosion können das Hörorgan unmittelbar schädigen. Ein Knall- oder Explosionstrauma ruft einen stechenden Ohrschmerz mit plötzlicher Hörminderung bis hin zur Taubheit hervor.

Menschen, die über längere Zeitspannen Lärm ausgesetzt sind, und das ohne ausreichenden Schutz und notwendige Pausen, entwickeln oft eine Lärmschwerhörigkeit. Sie setzt meist schleichend ein und kann mit Tinnitus verbunden sein. Lärmschwerhörigkeit führt die Liste der anerkannten Berufskrankheiten in Deutschland an.

Eine Alterschwerhörigkeit stellt sich in der Regel ebenfalls langsam ein. Im Laufe mehrerer Jahre lässt das Hörvermögen stetig nach. Oft fällt es Angehörigen und Freunden zuerst auf, dass der Betroffene anfängt, schlechter zu hören.

Bei einigen Krankheiten, wie typischerweise bei der Menière-Krankheit, ist neben dem Hörorgan im Innenohr auch das benachbarte Gleichgewichtsorgan mit angegriffen. Die Erkrankten leiden dann nicht nur unter Schwerhörigkeit, sondern auch unter Schwindel und Ohrgeräuschen.

Hörprobleme: Wann zum Arzt?

Wenn Sie plötzlich auf einem Ohr schlechter oder gar nichts mehr hören, sich wie betäubt fühlen, dazu Ohrgeräusche, ein Druckgefühl im Ohr und eventuell auch Schwindel verspüren, können das Symptome für einen Hörsturz sein. Gehen Sie bei plötzlichen Hörstörungen gleich zu einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder in eine Klinik. Das gilt auch für stechende Schmerzen, Hörprobleme und Tinnitus, die nach einem lauten Knall (Silvesterknaller, Feuerwerk) oder einer Explosion (Sprengarbeiten und ähnliches) im Ohr auftreten. Eine akute Lärmschwerhörigkeit benötigt sofortige Therapie.

Wenden Sie sich immer an Ihren Hausarzt beziehungsweise an einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt, wenn Sie den Eindruck haben, schlechter zu hören oder zu verstehen, auch wenn keine anderen Beschwerden dazukommen. Mit gezielten Hörtests und Untersuchungen kann der Arzt Ursache und Form der Hörstörung feststellen und die notwendige Therapie einleiten (siehe Kapitel "Diagnose").

Überblick: Mögliche Ursachen von Schwerhörigkeit

Schallleitungsschwerhörigkeit (Außen- und Mittelohr)

Außenohr

- Ohrschmalzpfropf im Gehörgang

- Fremdkörper, Wucherungen (Exostosen),

- Gehörgangsentzündungen, bestimmte Formen von Ekzemen im Gehörgang

- Entzündungen am Gehörgangsknochen durch Diabetes

- Gürtelrose des Ohres (Herpes zoster oticus)

- Angeborene Fehlbildungen, Verletzungen

- Tumoren

(Mehr dazu im Kapitel "Außenohrschäden")

Mittelohr

- Trommelfellschäden

- Mittelohrentzündungen, akut und chronisch

- Knocheneiterung im Mittelohr (Cholesteatom)

- Otosklerose (Versteifung eines Gehörknöchelchens)

- Übergreifende Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum oder in den Nasennebenhöhlen

- Probleme beim Luftdruckausgleich (Barotrauma)

- Verletzung im Außen- und Mittelohr, Schädelverletzungen

- Autoimmunerkrankungen wie die Granulomatose mit Polyangiitis (früher Wegener Granulomatose genannt)

(Mehr dazu im Kapitel "Mittelohrschäden")

Schallempfindungsschwerhörigkeit (Innenohr, Hörnerv, Nervenbahnen im Gehirn)

Innenohr

- Hörsturz

- Lärmschwerhörigkeit

- Akute Lärmschäden (Knall- und Explosionstrauma)

- Altersschwerhörigkeit

- Erbliche Fehlbildungen

- Infektionen wie Masern, Mumps, Gehirnhautentzündungen

- Übergreifen chronischer Mittelohrentzündungen

- Innenohrentzündung (Labyrinthitis)

- Menière-Krankheit

(Mehr dazu im Kapitel "Innenohrschäden")

Medikamente, Giftstoffe, Alkohol

(Mehr dazu im Kapitel "Medikamente & Co")

Kreislauf, Herz, Stoffwechsel, Halswirbelsäule

- Durchblutungsstörungen im Innenohr (Vertebralis-Basilaris-Insuffizienz, basiliäre Migräne)

- Weitere Durchblutungsprobleme (Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutarmut)

- Stoffwechselerkrankungen (Diabetes, erhöhte Blutfettwerte, Mineralstoffmangel)

- Autoimmunerkrankungen wie die Wegener Granulomatose (Granulomatose mit Polyangiitis)

- Schäden an der Halswirbelsäule

(Mehr dazu im Kapitel "Kreislauf, Herz, Stoffwechsel")

Hörnerv und Nervenbahnen im Gehirn

- Wucherungen oder ein Tumor am Hörnerv (Akustikusneurinom)

- Herpes zoster oticus (Gürtelrose des Ohres)

- Hirnhautentzündung (Meningitis)

- Entzündungen am Hörnerv, etwa im Rahmen einer Nervenerkrankung wie der multiplen Sklerose

- Schlaganfall

(Mehr dazu im Kapitel "Nervenschäden")

Zu den Ursachen beider Formen von Schwerhörigkeit gehören häufig auch Verletzungen im Kopfbereich, durch die Anteile des Ohres oder zuständige Nerven- und Gehirnabschnitte mit geschädigt werden. Darauf wird jedoch in diesem Beitrag nicht weiter eingegangen, ebenfalls nicht auf Schwerhörigkeit bei Kindern.

Schwerhörigkeit: Wie behandeln?

Die Therapie richtet sich nach der Ursache und der Art der Schwerhörigkeit. Bestehende Grunderkrankungen erfordern eine angepasste Therapie. Häufig erholt sich das Ohr dann auch wieder. Mitunter sind Operationen angezeigt.

Bei chronischen Hörproblemen gleichen unterschiedliche Hörgeräte die Beeinträchtigung oft gut aus. Manchmal können Implantate die Hörfunktion teilweise ersetzen (siehe dazu Kapitel "Therapie und Selbsthilfe").

Schwerhörigkeit ist nicht immer ein unvermeidbares Schicksal. Auch im Alter hören viele Menschen noch sehr gut, während zunehmend mehr junge Menschen Probleme mit dem Hören haben. Übermäßiger Lärm spielt hier eine entscheidende Rolle. Deshalb ist es wichtig, Gehörschäden vorzubeugen und sorgsam mit diesem empfindsamen Sinnesorgan umzugehen (siehe ebenfalls Kapitel "Therapie und Selbsthilfe").

Die folgenden Kapitel geben Ihnen einen Überblick darüber, wie unser Gehör funktioniert und wie der Arzt Ohren und Hörfähigkeit untersucht. Es folgen Informationen zu den wichtigsten Ursachen im Außen- und Mittelohr, im Innenohr sowie im Gehirn. Im letzten Kapitel finden Sie hilfreiche Tipps, wie Sie Ihr Gehör schützen oder wie Sie mit Ihrer Schwerhörigkeit im Alltag umgehen können.

So hören wir

Geräusche, Töne, Klänge – vielfältige akustische Signale gelangen über das Ohr bis ins Gehirn. Auf diesem Weg passieren sie wichtige Schaltstationen.

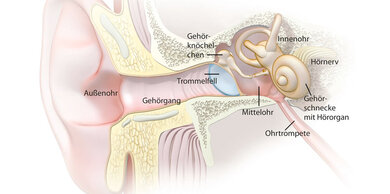

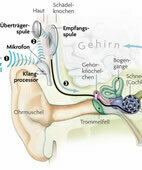

Blick ins Ohr: Außenohr, Mittelohr, Innenohr und Hörnerv stellen eine ausgeklügelte Schallaufbereitungsanlage dar.

© W&B/Szczesny

Winzige, hochsensible Strukturen im Ohr fangen die zahllosen Geräusche und Töne auf, die die Luft aus allen Richtungen zu uns trägt. Dann wird sortiert, gefiltert, verändert, bis die Hörreize wohl aufbereitet Nerven und Gehirnbahnen erreichen. Dort wird das Gehörte schließlich verstanden.

Die akustischen Signale bestehen aus Schallwellen. Das sind Luftdruckveränderungen oder Schwingungen, die unterschiedliche Abfolgen (Frequenzen) und Lautstärken aufweisen. Die Frequenzen stehen für hohe und tiefe Töne. Der Schalldruck bestimmt die Lautstärke.

Die Wege des Schalls vom Außenohr bis ins Gehirn

Die Schallsignale überwinden verschiedene Abschnitte des Ohres: äußeres Ohr, Mittelohr, Innenohr. In jedem dieser Bereiche finden jeweils unterschiedliche Phasen des gesamten Hörvorgangs statt (siehe dazu auch die Grafik oben).

Das äußere Ohr besteht aus der Ohrmuschel und dem äußeren Gehörgang. Wie ein Trichter nimmt es die Schallwellen auf und leitet sie über das Trommelfell an das Mittelohr weiter. Schon auf diesem ersten Weg wird der Schall verändert, teilweise verstärkt, teilweise gedämpft.

Das Mittelohr setzt sich unter anderem aus der lufthaltigen Paukenhöhle mit Gehörknöchelchen und Mittelohrmuskeln sowie dem Warzenfortsatz zusammen. Es passt die erhaltenen Schallsignale an, filtert sie und gibt sie an das Innenohr weiter. Das geschieht mit Hilfe der sogenannten Schallleitungskette. Die eintreffenden Schallwellen versetzen das Trommelfell in Schwingungen. Die beweglichen Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, Steigbügel) nehmen diese auf. Über sie gelangen die unterschiedlichen Signale zum ovalen Fenster, wo sie ins Innenohr übergehen.

Zudem gleicht das Mittelohr über die Ohrtrompete (Tuba oder eustachische Röhre) den sich ständig ändernden Luftdruck der Umgebung aus. Die eustachische Röhre stellt eine offene Verbindung zwischen Mittelohr und Nasenrachenraum dar. Denn damit der Schall ungehindert weitergeleitet werden kann, müssen die Luftdruckverhältnisse im Gehörgang und im Mittelohr stimmen. Über die Tuba können allerdings auch Krankheitserreger ins Mittelohr gelangen.

Störungen und Erkrankungen auf dieser Strecke vom Außen- zum Mittelohr rufen eine Schallleitungsschwerhörigkeit hervor (siehe Kapitel "Außenohrschäden" und Kapitel "Mittelohrschäden").

Im Innenohr erreichen die Schallwellen das mit Flüssigkeit gefüllte Hörorgan (Schnecke oder Cochlea). Hier befinden sich die Hörsinneszellen oder Haarzellen, die die physikalischen Schallsignale in ihren Einzelteilen entschlüsseln und in elektrische Impulse umwandeln. So kann sie der Hörnerv aufnehmen und über die Hörbahnen an bestimmte Gehirnbereiche übermitteln. Vielfältige Nervennetzwerke erkennen die Informationen, ordnen und verknüpfen sie, so dass wir sie schließlich verstehen.

Störungen und Erkrankungen in diesen Abschnitten führen zu Schallempfindungsschwerhörigkeiten. Die häufigsten Hörminderungen stellen hier Innenohrschwerhörigkeiten dar (siehe Kapitel "Übersicht" und Kapitel "Innenohrschäden"). Oft typische Begleiter von Innenohrstörungen sind Ohrgeräusche (Tinnitus).

Im Innenohr befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hörorgan das Gleichgewichtsorgan. Ohrerkrankungen gehen deshalb oft mit Schwindel einher.

Der Hörvorgang steht in vielfältiger Beziehung zu anderen Gehirnaktivitäten und Körperfunktionen.

Gehör und Psyche

Hören ist immer auch ein seelischer Vorgang. So wie Geräusche, Klänge, Stimmen auf unser Befinden wirken, beeinflusst auch unsere psychische Verfassung den Hörsinn. Unter Stress und seelischen Belastungen verspannen sich die Muskeln, der Druck in den Gefäßen steigt, das Stoffwechselgleichgewicht verändert sich – mit Folgen für die Hörfunktion.

Wen Sorgen, Depressionen, Ängste bedrücken, der reagiert weniger konzentriert oder überempfindlich auf die eintreffenden Schallsignale. Fast jeder hat schon mal ein wichtiges Geräusch, etwa ein heranfahrendes Auto, erst in letzter Sekunde gehört, weil er in Gedanken ganz woanders war. Das kann ebenso vorkommen, wenn man aufgeregt oder auch freudig erregt und dadurch abgelenkt ist.

Lärm und Verletzungen sind die Hauptgefahrenquellen für das Ohr

Im Laufe des Lebens erfährt unser Gehör vielfältige Belastungen. Lärm ist die schädlichste davon. Schon junge Menschen können dauerhaft schwerhörig werden, wenn sie häufig heftigen Lautstärken ausgesetzt sind.

Umweltgifte, Medikamente, ein nachlässiger Lebensstil, der die Gefäße schädigt und Abnutzungsprozesse beschleunigt, wirken ein Leben lang nachteilig auf unseren Hörsinn.

Wir können nicht alle Faktoren beeinflussen, aber sehr viel tun, um unser Gehör zu schützen und Hörschäden vorzubeugen. Dazu gehört auch, bei Hörproblemen rechtzeitig einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufzusuchen, damit die Ursachen erkannt und angemessen behandelt werden können.

Früherkennung und Diagnose

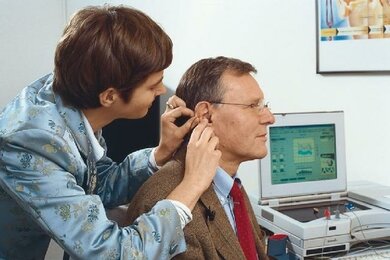

Ursache, Form und Grad einer Schwerhörigkeit stellt der Hals-Nasen-Ohren-Arzt durch verschiedene Untersuchungen und Hörtests fest.

Einblick: Die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin untersucht das Ohr mit dem Ohrmikroskop.

© W&B/Heller

Einen Notfall – etwa eine Schädelverletzung durch einen Unfall oder ein Knalltrauma – behandeln die Ärzte sofort. Je nach Befund folgen nach der Notfalldiagnostik und Akuttherapie weitere Ohruntersuchungen und Tests.

Wegweisend bei Hörproblemen: Krankengeschichte und Beschwerden

Wenn Sie sich wegen einer plötzlichen oder sich schon länger anbahnenden Schwerhörigkeit an den Hals-Nasen-Ohren-Arzt wenden, wird der Arzt Sie zunächst eingehend befragen. Bereits durch die Schilderung der Symptome und die Vorgeschichte, so sie dem Arzt nicht schon bekannt ist, ergeben sich Hinweise auf die Art der Schwerhörigkeit.

So fragt der Arzt unter anderem, seit wann die Hörminderung besteht und ob es ein auslösendes Ereignis gab (zum Beispiel einen Diskobesuch, eine Infektion, eine Ohrverletzung). Wichtige Informationen sind für ihn zudem, ob andere Erkrankungen vorliegen (wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus) und ob weitere Beschwerden bestehen (wie Ohrgeräusche, Ohrenschmerzen, Schwindel, Fieber).

Erste Ohruntersuchung

Anschließend inspiziert betrachtet der HNO-Arzt das Ohr von außen, um zu sehen, ob es Veränderungen aufweist, ob es gerötet oder geschwollen ist, ob Ausfluss aus dem Ohr kommt. Mit einem Ohrenspiegel (Otoskop) oder einem Ohrmikroskop kann er den äußeren Gehörgang und das Trommelfell betrachten. Dabei lassen sich ein verhärteter Ohrschmalzpfropf, Fremdkörper oder Fehlbildungen im Ohr feststellen. Veränderungen am Trommelfell geben Aufschluss über Verletzungen oder Entzündungen wie eine Mittelohrentzündung. Je nach Verdacht wird der HNO-Arzt mit einer Reihe von Hörtests das Gehör kontrollieren und noch weitere Untersuchungen veranlassen.

Mögliche Gehörprüfungen bei Schwerhörigkeit

– Stimmgabelprüfung

Eine erste Unterscheidung, ob eine Schallleitungs- oder eine Schallempfindungsstörung vorliegt, ermöglicht der Stimmgabeltest nach Rinne und Weber. Damit prüft der Arzt, ob der Patient die Schwingungen einer Stimmgabel über das Ohr (Schallleitung) sowie über die sogenannte Knochenleitung hört. Das Innenohr kann Schallwellen nämlich auch durch Vibrationen der Schädelknochen wahrnehmen.

Dazu wird Ihnen die in Schwingungen versetzte Stimmgabel auf die Mitte beziehungsweise an die Seite des Kopfes gesetzt und ebenso vor das Ohr gehalten. Bei Störungen im Mittelohr bleibt die Wahrnehmung über die Knochenleitung normal, über das Ohr hören Sie dagegen schlechter. Bei Schallempfindungsstörungen sind beide Hörwege beeinträchtigt.

– Orientierende Sprachprüfungen

Diese können sich an den Stimmgabeltest anschließen oder ihm vorausgehen. Ein Beispiel ist der Flüstertest, bei dem der Arzt oder ein Helfer hinter Ihnen steht und viersilbige Zahlwörter flüstert. Je nachdem, in welchem Abstand und auf welchem Ohr Sie die Zahlen noch hören, gibt das Hinweise auf eine Schwerhörigkeit und ein gestörtes Sprachgehör.

Auf diese ersten Tests können sogenannte audiometrische Untersuchungen mit elektronischen Prüfgeräten folgen, die es erlauben, die Hörstörung genauer zu bestimmen.

– Tonschwellenaudiogramm

Hier hören Sie über einen Kopfhörer Töne in unterschiedlicher Frequenz und Lautstärke, abwechselnd auf jedem Ohr. Sie geben dann an, ab wann Sie die Schallsignale wahrnehmen oder ab wann Sie sie nicht mehr hören. Ebenso überprüft der Arzt auch die Knochenleitung. Dazu wird ein spezieller Hörer auf den Warzenfortsatz hinter dem Ohr gedrückt.

Auf diese Weise lässt sich die individuelle Tonhörschwelle ermitteln. Sie zeigt auf, bei welcher Frequenz (Tonhöhen in Hertz, Hz) und bei welcher Lautstärke (Schalldruckpegel in Dezibel, dB) jemand ein akustisches Signal gerade noch hören kann.

– Sprachaudiogramm

Mit dieser Methode testet der Arzt das Sprachverständnis. Über einen Kopfhörer oder Raumlautsprecher werden Ihnen als Betroffenem ebenfalls in unterschiedlicher Lautstärke (Sprachschallpegel) Testwörter vorgespielt, etwa einsilbige Wörter und mehrsilbige Zahlwörter. Das Audiogramm zeigt dann auf, wie viele Wörter Sie bei den jeweiligen Schallpegeln richtig verstanden haben. Um genauere Ergebnisse zu erhalten, wird die Untersuchung gegebenenfalls auch mit Störgeräuschen durchgeführt.

– Impedanzprüfungen

Sie messen den Widerstand, den das Trommelfell einem akustischen Reiz entgegenbringt. Je nachdem, wie viele Schallwellen das Trommelfell reflektiert, ermöglicht das Rückschlüsse auf seinen Spannungszustand und die Fähigkeit des Mittelohrs, die Schallwellen anzupassen und für den Übertritt ins Innenohr vorzubereiten (Impedanzanpassung).

– Otoakustische Emissionen (OAE)

Dieses Verfahren ermöglicht es, die Funktion der Hörsinneszellen (Haarzellen) im Innenohr zu messen. Dazu werden die Haarzellen über spezielle Mikrofone im Ohr beschallt. Gesunde Haarzellen reagieren mit Vibrationen und senden die Schallwellen in den äußeren Gehörgang wieder zurück, geschädigte reagieren nur wenig oder nicht darauf. Die zurückgesendeten Töne werden im Gehörgang über Spezialmikrofone aufgenommen und aufgezeichnet.

– Auditorisch evozierte Potenziale

Darunter fassen Mediziner eine Reihe von Untersuchungen zusammen, die aufzeigen, wie sich unterschiedliche Gehirnaktivitäten durch Schalleinwirkung verändern. Bei der sogenannten Hirnstammaudiometrie zum Beispiel werden über Elektroden, die am Kopf angebracht sind, elektrische Impulse im Gehirn erfasst und aufgezeichnet. Auf diese Weise lassen sich mögliche Entzündungen des Hörnervs oder Tumore in diesem Bereich frühzeitig feststellen.

Untersuchungen anderer Organe und Körperbereiche

Je nachdem, welche Hinweise zusätzliche Symptome sowie die Krankengeschichte ergeben haben, wird der Arzt möglicherweise weitere Untersuchungen veranlassen. Dazu gehören Blutuntersuchungen im Labor, eine Aufzeichnung der Herzstromkurve (Elektrokardiogramm = EKG), eventuell noch andere Herz-Kreislauf-Untersuchungen sowie eine Messung der Gehirnströme (Elektroenzephalogramm = EEG).

Mitunter können auch bildgebende Verfahren angezeigt sein, wie eine Ultraschall- oder Röntgenuntersuchung des Nasen-Rachen-Raums, eine Computertomografie des Kopfes oder eine Kernspintomografie (Magnetresonanztomografie) des Gehirns.

Ursachen: Schallbehinderungen im Außenohr

Störungen im äußeren Ohr lösen eine Schallleitungsschwerhörigkeit aus. Das Hörproblem vergeht häufig wieder, wenn die auslösende Erkrankung rechtzeitig behandelt wird.

Ohrschutz beim Schwimmen: Eine Badekappe kann verhindern, dass zu viel Wasser in den Gehörgang dringt und ihn reizt.

© Jupiter Images GmbH/Polka dot

Die Ursachen für eine Schallleitungsschwerhörigkeit haben eines gemeinsam: Sie beeinträchtigen mindestens ein Glied der Schallleitungskette, über die der Schall vom äußeren und mittleren Ohr zum Innenohr gelangt. Hindernisse oder entzündliche Veränderungen auf diesem Weg vermindern die Hörfähigkeit, vor allem die Fähigkeit, leisere Töne – unabhängig von der Tonhöhe – wahrzunehmen. Zudem können einige Töne verzerrt weitergeleitet werden.

Ohrschmalzpfropf, Fremdkörper: Hörminderung, Druckgefühl im Ohr

Das Ohrenschmalz (Zerumen) schützt die Gehörgangshaut. Es muss normalerweise nicht aktiv entfernt werden, da der Gehörgang sich selbst reinigt. In der Regel genügt es, wenn man die Ohrmuschel mit einem Läppchen sanft auswischt, um Schmutzablagerungen zu beseitigen.

Der Versuch, Ohrschmalz mit einem Wattestäbchen oder gar mit einem spitzen Gegenstand aus dem äußeren Gehörgang zu befördern, bewirkt oft das Gegenteil: Man entfernt zu viel, verletzt die empfindliche Gehörgangshaut, schlimmstenfalls auch das Trommelfell, und schiebt vorhandenes Ohrschmalz nur noch tiefer in den Gehörgang. Dadurch wird die Selbstreinigung behindert, das Schmalz bildet einen Pfropf und verschließt den Gang. Ein Pfropf kann auch durch Wassereinwirkung aufquellen. Alterungsprozesse verhärten mitunter das Ohrschmalz und erschweren die Selbstreinigung.

Die chemische Beschaffenheit des Zerumens dient unter anderem dazu, Insekten abzuwehren. Dennoch können sie manchmal in den Gehörgang gelangen und ein Schallhindernis bilden, ebenso wie kleine Gegenstände oder Schmutzpartikel. Dann besteht die Gefahr, dass das Trommelfell verletzt wird. Auf keinen Fall sollten Sie versuchen, einen Fremdkörper selbst zu entfernen!

Symptome: Neben Schwerhörigkeit und einem Druckgefühl im Ohr können auch Ohrgeräusche sowie Schwindel auftreten.

Diagnose und Therapie: Ein Blick in das Ohr sowie die Schilderungen des Patienten geben dem Arzt meist ausreichende Hinweise. Er untersucht zudem das Ohr eingehend, um sich zu vergewissern, dass keine weiteren Hindernisse wie Wucherungen oder entzündliche Veränderungen vorhanden sind. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt entfernt den Pfropf mit geeigneten Instrumenten unter mikroskopischer Sicht oder durch eine Ohrspülung. Fremdkörper spült er ebenfalls heraus oder holt sie mit einem Ohrhäkchen.

Lesen Sie mehr dazu im Ratgeber "Wie Sie Ohrenschmalz richtig entfernen".

Wucherungen (Exostosen): Schlechter hören auf dem "Schwimmerohr"

Exostosen und Hyperostosen sind Knochenwucherungen im Gehörgang. Damit haben vor allem Menschen zu tun, die viel in kaltem oder gechlortem Wasser schwimmen. Manchmal ist deshalb bei solchen Veränderungen von "Schwimmerohr" die Rede. Aber auch andere Wassersportler wie Surfer oder Taucher neigen vermehrt dazu. Die genauen Ursachen sind noch nicht geklärt. Das Wasser reizt vermutlich den Knochen und löst stellenweise zusätzliches Wachstum aus. Auch entstehen dadurch leichter Entzündungen. Ohrschmalz sammelt sich an.

Symptome: Die Wucherungen können den Gehörgang einengen und so eine Hörminderung sowie mitunter Tinnitus verursachen.

Wenn die Exostosen Beschwerden bereiten, entfernt der HNO-Arzt festsitzendes Ohrschmalz und behandelt gegebenenfalls vorhandene Entzündungen. Zudem kann er die Wucherungen in einem kleinen operativen Eingriff abtragen.

Angeborene Fehlbildungen als Ursache für Schwerhörigkeit

Die Schallleitung behindern können abweichende oder unzureichend ausgebildete Formen der Ohrmuschel und des Gehörgangs. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Schwerhörigkeit bei Kindern. Je nach Grad der Beeinträchtigung können ab einem bestimmten Alter Operationen notwendig werden.

Gehörgangsentzündung (Otitis externa): Jucken und Schmerzen im Ohr, Hörminderung

Häufiger Wasserkontakt, besonders in Schwimmbädern mit gechlortem Wasser, die Verwendung von Wattestäbchen zur Ohrreinigung, Staub und Fremdkörper oder allergische Reaktionen reizen oder verletzen die Gehörgangshaut. An den geschädigten Stellen können sich leicht Bakterien und Pilze ansiedeln und unterschiedliche Entzündungen auslösen. Auch Viren spielen bei Gehörgangsentzündungen mitunter eine Rolle.

Eine seltene, gefährliche Entzündungsform kann bei älteren Menschen mit Diabetes auftreten. Die Infektion greift den Gehörgangsknochen und mitunter noch weitere Bereiche wie das Mittelohr und die Schädelbasisknochen an.

Symptome: Das Ohr schmerztund juckt. Der Gehörgang kann geschwollen sein. Häufig hören die Betroffenen dann schlechter und empfinden ein Völlegefühl im Ohr. Eitriger, manchmal blutiger Ausfluss ist möglich.

Diagnose: Nachdem sein Patient ihm die Symptome geschildert hat, untersucht der HNO-Arzt den Gehörgang mit einem Ohrspiegel. Dabei sind die typischen Entzündungszeichen meist deutlich zu erkennen, die auf einen Befall mit Bakterien, Pilzen, Viren oder auf eine Mischinfektion hinweisen. Der Arzt wird weiter prüfen, ob sich ein Gehörgangsfurunkel (hier sind Talgdrüsenausgänge verlegt, was eine bakterielle Infektion nach sich zieht) oder Blasen gebildet haben. Eventuell liegt auch eine begleitende Mittelohrentzündung beziehungsweise ein Tumor vor.

Therapie: Meist reinigt der Arzt den Gehörgang und behandelt ihn mit antibiotischen, abschwellenden und desinfizierenden Tropfen. Mitunter sind auch schmerzstillende Mittel angezeigt. Bei einer durch einen Diabetes bedingten Infektion ist es darüber hinaus wichtig, dass der Blutzucker gut eingestellt ist. Manchmal erweist es sich auch als notwendig, innerlich mit Antibiotika zu behandeln oder den angegriffenen Knochen operativ zu sanieren.

Weitere Informationen finden Sie im Ratgeber "Gehörgangsentzündung (Otitis externa)".

Gürtelrose des Ohres (Herpes zoster oticus): Schmerzender Ausschlag am Ohr, später Hörprobleme

Die Entzündung wird durch Varizella-Zoster-Viren verursacht. Diese Viren können zunächst Windpocken auslösen, oft in der Kindheit. Nach überstandener Erkrankung verbleiben sie lange Zeit unbemerkt im Körper. Aus unterschiedlichen Gründen werden die Viren manchmal nach vielen Jahren wieder aktiv und verursachen dann eine Gürtelrose. Die erneut ausbrechende Infektion kann verschiedene Körperteile befallen, unter anderem auch das Ohr.

Symptome: Die Erkrankung führt zu deutlichen Symptomen am äußeren Ohr, die sich in Ohrschmerzen und -brennen, Rötungen und schließlich kennzeichnenden Bläschen äußern. Später kommen Hörminderungen, allerdings in Form einer Schallempfindungsschwerhörigkeit, und möglicherweise auch Schwindel dazu, da der Gehörnerv mit angegriffen wird (mehr dazu im Kapitel "Nervenschäden"). Der Gesichtsnerv ist bisweilen ebenfalls mit betroffen, was zu Lähmungserscheinungen an einer Gesichtshälfte führen kann (Fazialisparese).

Diagnose und Therapie: Wichtig ist es, bei ersten Anzeichen gleich zum Arzt zu gehen. Der Arzt kann die Infektion oft schon anhand der typischen Entzündungssymptome feststellen. Möglich, aber nicht immer angezeigt, ist auch ein Erregernachweis durch umfangreiche Untersuchungen von Bläschensekret im Labor.

Die Therapie umfasst, je nach Krankheitsbild, unterschiedliche Medikamente, die lokal auf die Entzündungsherde aufgetragen und/oder innerlich eingenommen werden. Für eine eventuelle Behandlung mit Medikamenten gegen die Viren (Virustatika) ist es wichtig, dass der Arzt damit so schnell wie möglich nach Ausbruch der ersten Krankheitszeichen beginnen kann.

Ausführlich informiert der Ratgeber "Gürtelrose (Herpes zoster)".

Weitere Erkrankungen, die zu Schwerhörigkeit führen können

Es gibt noch andere mit Entzündungen verbundene Erkrankungen des äußeren Ohrs, die mit Schwerhörigkeit einhergehen können. Dazu gehören Narbenbildungen und Bindegewebswucherungen nach einer Gehörgangsentzündung. Die Wucherungen sind bisweilen für eine Hörminderung verantwortlich. Ein HNO-Spezialist entfernt sie meist operativ.

Tumore im Gehörgang treten häufig im Gefolge eines Tumors der Ohrmuschel auf. Sie können gut- oder bösartig sein und Schmerzen verursachen sowie die Gehörgangshaut schädigen. Dadurch kommt es zu Infektionen mit beständigem blutig-eitrigen Ausfluss aus dem Ohr. Die Therapie richtet sich nach der Art des Tumors und seiner Ausdehnung und kann in operativen Maßnahmen sowie gegebenenfalls Bestrahlungen und Chemotherapie bestehen.

Ursachen: Erkrankungen im Mittelohr

Wegen des komplizierten Aufbaus und seiner Lage ist das Mittelohr recht anfällig für Entzündungen. Schäden im Mittelohr verursachen eine Schallleitungsschwerhörigkeit.

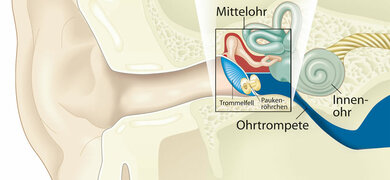

Eingriff am entzündeten Mittelohr: Ein Röhrchen zwischen Paukenhöhle und Trommelfell (Paukenröhrchen) sorgt für eine bessere Belüftung.

© W&B/Szczesny

Über die eustachische Röhre (Ohrtrompete oder Tuba) ist das Mittelohr mit dem Nasen-Rachen-Raum verbunden. Infekte können von dort leicht auf den Mittelohrraum übergreifen und eine akute Mittelohrentzündung auslösen. Die entzündlichen Schleimansammlungen behindern die Schallübertragung über die Gehörknöchelchen, und die für die Weiterleitung notwendige Belüftung wird gestört. Die Entzündung kann auch das Innenohr erfassen oder chronisch werden.

Zu Hörstörungen können zudem Schäden am Trommelfell durch Verletzungen oder Luftdruckveränderungen (Barotrauma) führen. Weitere mögliche Auslöser sind Knochenerkrankungen, vor allem eine Otosklerose.

Tumore sind im Mittelohr eher selten. Sie entstehen vor allem in der Schläfenbeingegend und in der Paukenhöhle und erfassen mitunter die ganze seitliche Schädelbasis. Zu den Symptomen gehören neben einer Schallleitungsschwerhörigkeit insbesondere Tinnitus sowie Schwindel. Einige Tumore verursachen jedoch oft nur allgemeine Entzündungssymptome. Deshalb wird der Hals-Nasen-Ohren-Arzt insbesondere bei chronischen, untypisch verlaufenden Mittelohrentzündungen und entsprechendem Verdacht durch gezielte Untersuchungen prüfen, ob nicht möglicherweise auch ein Tumor vorhanden ist.

Akute Mittelohrentzündung: Ohrschmerzen, Hörprobleme, anfangs auch Fieber

Für eine Entzündung im Mittelohr sind meist übergreifende bakterielle Infekte aus dem Nasen-Rachen-Raum verantwortlich. Ausgangserkrankung ist häufig eine durch Viren hervorgerufene Erkältung mit Schnupfen und Husten oder eine Grippe (Grippeotitis). Die Schleimansammlungen im Mittelohr stören die Belüftung und führen zu weiteren Entzündungen (siehe auch unten: Chronische Mittelohrentzündung). Das Trommelfell kann sich mit entzünden und durchbrechen.

Bei einem Tubenmittelohrkatarrh (auch Paukenerguss) hat sich hinter dem Trommelfell ein entzündlicher Erguss gebildet, der auch chronisch werden kann.

Zu den möglichen Komplikationen der Mittelohrentzündung gehören eine zusätzliche Entzündung des Warzenfortsatzes (Mastoiditis) sowie ein Übergreifen auf die Knochen (Cholesteatom) und das Innenohr (Labyrinthitis, siehe Kapitel "Innenohrschäden"). Ebenso können Gehirnnerven in Mitleidenschaft gezogen werden, vor allem der Gesichtsnerv, was zu Lähmungserscheinungen an einer Gesichtshälfte führen kann (Fazialisparese).

Besonders häufig leiden Säuglinge und Kinder unter akuten Mittelohrentzündungen. Oft begünstigt eine einmal durchgemachte Infektion das Auftreten einer weiteren. Studien weisen darauf hin, dass Kinder von rauchenden Eltern stärker gefährdet sind, an Mittelohrentzündungen zu erkranken. Stillen wirkt sich dagegen wohl schützend aus.

Symptome: Starke Schmerzen im erkrankten Ohr, anfangs oft Fieber. Hörstörungen, mitunter auch Schwindel und Tinnitus. Bei Säuglingen und Kleinkindern zeigt sich eine Otitis neben der Hörstörung – sie wenden sich dann zum Beispiel nicht der Schallquelle zu – manchmal nur in Allgemeinsymptomen wie Abgeschlagenheit, Erbrechen und Durchfall.

Ausfluss aus dem Ohr kann dann darauf hinweisen, dass das Trommelfell geschädigt beziehungsweise durchgebrochen ist. Dann lassen auch häufig die Ohrschmerzen nach.

Ein Tubenmittelohrkatarrh verursacht weniger Schmerzen als vielmehr ein unangenehmes Druckgefühl im Ohr und Schwerhörigkeit.

Diagnose: Bei der Ohrspiegelung sieht der Arzt Veränderungen am Trommelfell. Fließt Sekret, wird er es gegebenenfalls auf Bakterien untersuchen lassen. Eventuell schließt sich eine Hörprüfung an, die eine Schallleitungsschwerhörigkeit ergibt (siehe auch Kapitel "Diagnose"). Es können weitere Untersuchungen des Ohres sowie des Nasen-Rachen-Raums folgen, auch um eine mögliche Knochenerkrankung (Otosklerose, siehe unten) oder einen Tumor auszuschließen. Hierbei kommen auch bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen und eine Computertomografie infrage.

Therapie: Lindernd wirken schmerzstillende und entzündungshemmende Mittel. Auch ist meist Bettruhe angesagt. Wichtig ist es außerdem, dass der Mittelohrraum wieder ausreichend belüftet wird. Hier helfen abschwellende Nasentropfen und eventuell Nasenspülungen. Manchmal spült der HNO-Arzt auch den Gehörgang aus oder saugt eitriges Sekret ab.

Der Arzt entscheidet je nach Einzelfall über die Therapie. Bei Säuglingen unter sechs Monaten und bei Kleinkindern unter zwei Jahren mit beidseitiger akuter oder einseitig ausgeprägter Mittelohrentzündung zum Beispiel setzt der Arzt Antibiotika ein. Diese sind auch generellangezeigt bei bakteriellen Infektionen mit schwereren Krankheitsbildern,etwa eitrigem Ohrfluss oder immer wiederkehrenden Entzündungsschüben. Einen fortbestehenden Erguss muss der Spezialist gegebenenfalls mit einem operativen Eingriff ableiten. Das geschieht zum Beispiel über das Trommelfell mit einem sogenannten Paukenröhrchen (siehe dazu auch Grafik oben).

Weitere Informationen finden Sie im Ratgeber "Akute Mittelohrentzündung (Otitis media acuta)".

Chronische Mittelohrentzündung: Schwerhörigkeit, eitriger Ausfluss aus dem Ohr

Neben übergreifenden Infekten aus dem Nasen-Rachen-Raum spielt die Belüftung im Mittelohr eine zentrale Rolle bei entzündlichen Vorgängen. Der Mittelohrraum (Paukenhöhle) ist mit Luft gefüllt, damit Trommelfell und Gehörknöchelchen beweglich sein können. Die Belüftung erfolgt hauptsächlich über die Ohrtrompete (eustachische Röhre). Ist die Paukenhöhle anhaltend schlecht belüftet, etwa weil die Schleimhaut in der Ohrtrompete durch einen Infekt geschwollen ist, durch Luftunterdruck geschädigt oder durch einen Tumor eingeengt wird, dann entzündet sich dort die Schleimhaut und schwillt an. Dadurch verstärkt sich das Belüftungsproblem, was sich ungünstig auf das Trommelfell auswirkt.

Hat das Trommelfell Risse oder ein Loch bekommen, das nicht mehr von selbst zuheilt, haben es Bakterien leicht, von außen einzudringen und im Mittelohr chronische Entzündungen hervorzurufen. Diese können auch den Knochenraum betreffen und zu einem Cholesteatom, einer Knocheneiterung mit Wucherungen im Knochen führen.

Möglicherweise bleibt ein Erguss, ein Tubenmittelohrkatarrh, ebenfalls bestehen.

Dauerhafte Schwerhörigkeit, Schwindel und Tinnitus stellen sich mitunter ein, wenn eine chronische Otitis nicht gezielt behandelt wird. Äußerstenfalls können die entzündlichen Prozesseals Komplikation das Innenohr erfassen (Labyrinthitis) oder sich bis ins Gehirn ausbreiten und eine Hirnhautentzündung verursachen (Meningitis).

Symptome: Im Vordergrund stehen hier nicht die Schmerzen, sondern die Schwerhörigkeit und ein schleimig-eitriger Ausfluss aus dem erkrankten Ohr. Der Gehörgang ist mitunter entzündlich geschwollen. Es gibt auch eine sogenannte trockene Form ohne Infektion und ohne Ohrfluss. Die Betroffenen verspüren dann häufig einen Druck im Ohr und hören schlecht. Kommen Fieber, Schwindel und Ohrgeräusche dazu, sind das Alarmzeichen, die auf eine mögliche Innenohrentzündung oder andere Komplikationen hinweisen.

Diagnose: Die bestehenden Ohrbeschwerden sowie vorausgegangene Krankheitsbilder geben dem Arzt wichtige Hinweise. Bei der Untersuchung mit dem Ohrspiegel sieht er bei der trockenen Form das Loch im Trommelfell sowie andere entzündliche Veränderungen. Bei der nässenden Form befindet sich entzündlicher Ausfluss im Gehörgang, der manchmal auch geschwollenen ist. Der Arzt wird einen Abstrich des Sekrets im Labor auf entsprechende Bakterien untersuchen lassen. Hörtests ergeben eine Schallleitungsschwerhörigkeit. Mitunter hat sich bei lange bestehender chronischer Otitis auch eine Innenohrschwerhörigkeit entwickelt. Oft ist es dem Arzt erst möglich, nach weiteren Erkrankungen wie einem Cholesteatom oder gegebenenfalls auch einem Tumor zu fahnden, wenn die Entzündung ausgeheilt ist. Eine Computertomografie gibt dann Aufschluss.

Therapie: Entzündungsschübe behandelt der HNO-Arzt gegebenenfalls mit Antibiotika. Er wird das Ohr fachgerecht reinigen und trocknen. Die Betroffenen müssen ihre Ohren vor eindringendem Wasser und Seife schützen, also beim Duschen, Baden und Schwimmen Ohrstöpsel, eng anliegende Badekappen oder einen speziellen Schwimmschutz tragen. Mit operativen Eingriffen können die Ärzte das Trommelfell verschließen oder Knochenwucherungen abtragen. Halten die Hörprobleme an, bauen HNO-Spezialisten den Schallleitungsapparat gegebenenfalls chirurgisch wieder auf (Tympanoplastik). Damit verbessert sich auch die Hörfähigkeit.

Lesen Sie mehr im Ratgeber "Chronische Mittelohrentzündung (Otitis media chronica)".

Barotrauma: Starke Schmerzen, plötzliche Hörprobleme

Beim Landeanflug eines Flugzeugs, bei einer Gondelfahrt oder beim Tauchen, hier vor allem beim Hinuntertauchen, verändern sich die umgebenden Luftdruckverhältnisse schnell in einem kurzen Zeitraum. Der Druck außen und auch in den Nebenhöhlen erhöht sich und muss über die Ohrtrompete ausgeglichen werden. Hat jemand nun einen Schnupfen, eine Ohrentzündung oder eine Nasennebenhöhlenentzündung, ist die Tuba eingeengt. Der Druckausgleich gelingt nur unvollständig, die Folge ist ein starker Unterdruck im Mittelohr. Die Schleimhaut schwillt an und kann bluten, das Trommelfell unter Umständen platzen. Auch Anteile des Innenohrs werden möglicherweise geschädigt.

Lebensgefährlich wird ein Barotrauma beim Tauchen, da der Taucher durch auftretende Gleichgewichtsstörungen die Orientierung unter Wasser verlieren kann. Ein Barotrauma muss umgehend von einem HNO-Arzt behandelt werden, um Folgeschäden für Gehör- und Gleichgewichtsorgan zu verhindern.

Symptome: Die auftretenden Ohrschmerzen sind besonders heftig. Dazu kommen plötzliche Hörprobleme, mitunter auch Schwindel und Ohrgeräusche. Eventuell kommt als sehr ernstes Zeichen auch Flüssigkeit oder Blut aus dem Ohr.

Diagnose: Die Beschwerden, die Umstände, unter denen sie aufgetreten sind, und eine Ohrspiegelung geben dem Arzt Aufschluss. Er wird seinen Patienten gezielt untersuchen, auch um sicherzugehen, dass keine anderen Ohrprobleme bestehen, etwa eine Mittelohrentzündung, eine Schläfenbeinverletzung oder Störung im Innenohr.

Therapie: Abschwellende Medikamente helfen, die Belüftung über die Ohrtrompete und die Nasenatmung wieder zu normalisieren. Wenn das nicht genügt, schaffen die Ärzte über das Trommelfell eine Abflussmöglichkeit für das gestaute Sekret. Zudem setzen sie oft Schmerzmittel wie nicht steroidale (nicht kortisonhaltige) Antirheumatika ein. Manchmal ist ein operativer Eingriff im Mittelohr angezeigt, um entstandene Schäden zu erkennen und zu beheben.

Eine wichtige Rolle kommt der Vorbeugung zu: Wer einen Schnupfen oder anderen Infekt hat, sollte auf keinen Fall tauchen. Auf Flugreisen sind abschwellende und befeuchtende Nasensprays sinnvoll. Mit Gähnen, Kaugummikauen kann man zudem während der Landung den Druckausgleich über die Tuba unterstützen. Das gelingt manchmal auch, wenn man sich die Nase zuhält und mit geschlossenem Mund quasi gegen die geschlossenen Nasenflügel ausatmet.

Weitere Informationen gibt der Ratgeber "Tauchunfall (Dekompressionskrankheit)".

Otosklerose: Wenn das Gehör immer schlechter wird

Eine Schallleitungsschwerhörigkeit ist das Hauptsymptom einer Knochenerkrankung, die vom inneren Ohr ausgeht und zu Veränderungen im Mittelohr führt. Hier versteift ein Gehörknöchelchen, genauer die Fußplatte des Steigbügels, die an das ovale Fenster, dem Übergang zum Innenohr, anschließt. Ist der Steigbügel nur mehr eingeschränkt beweglich, werden die Schallwellen nicht mehr ausreichend an das Innenohr übertragen. Zusätzlich zu der Schallleitungsschwerhörigkeit kann sich eine Innenohrschwerhörigkeit entwickeln.

Die Ursache für diese Knochenveränderung, an der vor allem Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren, häufig auch in der Schwangerschaft, erkranken, ist noch nicht geklärt. Eine familiäre Veranlagung scheint eine Rolle zu spielen, ebenso hormonelle Veränderungen sowie frühere Infektionen, etwa Masern.

Symptome: Auffallend ist eine allmählich stärker werdende Schwerhörigkeit auf einem oder beiden Ohren. Manche Betroffenen haben dazu auch Tinnitus.

Diagnose: Meist gibt erst ein Hörtest Aufschluss, der die Schallleitungsschwerhörigkeit belegt und teilweise Besonderheiten aufweist. Die Ohrspiegelung zeigt in der Regel keine auffälligen Veränderungen. Um die Diagnose zu sichern, prüft der Arzt auch, ob nicht andere mögliche Störungen der Schallleitungskette vorliegen, etwa Fehlbildungen, Entzündungsfolgen oder Verletzungen.

Therapie: Eine Behandlung der Ursache gibt es nicht. Gegen die Schwerhörigkeit kommen Hörgeräte zum Einsatz. Die Hörminderung bessert sich häufig auch durch eine Operation. Dabei ersetzen die Spezialisten den Steigbügel durch eine Prothese.

Tumore im Mittelohr als Ursache für Schwerhörigkeit

Tumore, die vom Schläfenbein ausgehen, können ebenfalls eine Schallleitungsschwerhörigkeit sowie Ohrgeräusche auslösen. Dazu gehört zum Beispiel ein Paragangliom. Der eher seltene Tumor kann sich in der Paukenhöhle entwickeln. Der Arzt erkennt ihn oft schon bei der Ohrspiegelung. Genaueren Aufschluss geben bildgebende Verfahren wie Computertomografie oder Magnetresonanztomografie (Kernspintomografie). Auch Gefäßuntersuchungen können angezeigt sein. Die Geschwulst wird operativ entfernt.

Autoimmunerkrankungen, die mit Hörproblemen verbunden sein können

Die Wegener-Granulomatose (Granulomatose mit Polyangiitis) ist eine Autoimmunerkrankung, bei der fehlgeleitete Immunreaktionen im Körper sich auf die Blutgefäße richten. Dort kommt es zu Entzündungen und je nachdem, welche Gefäße betroffen sind, erkranken die damit verbundenen Organe. Im Anfangsstadium sind das vor allem die Atemwege, das heißt der Mund- und Nasen-Rachen-Raum, die Ohren sowie gegebenenfalls Bronchien und Lungen. Chronische Mittelohrentzündungen und Schwerhörigkeit gehören zu den häufigen Folgen. Die Erkrankung kann auch Hirnnerven und damit den Hörnerven befallen.

Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt lässt bei auffälligen Anzeichen im Nasenrachenraum das Nasensekret im Labor feingeweblich untersuchen. Blutuntersuchungen sowie bildgebende Verfahren sichern die Diagnose. Die Therapie erfolgt anfangs mit Kortisonpräparaten sowie das Immunsystem unterdrückenden Mitteln.

Informieren Sie sich eingehend im Ratgeber "Granulomatose mit Polyangiitis".

Ursachen: Störungen im Innenohr

Eine Schallempfindungsschwerhörigkeit ist Folge von Schäden im inneren Ohr. Zu den Ursachen gehören ein Hörsturz, Lärm, Entzündungen oder das Alter.

Immer wieder Krach – ob im Beruf oder beim Basteln zu Hause: Lärm ist nichts für die empfindlichen Sinneszellen im Innenohr

© Panthermedia/Yuri Arcurs

Wie es zu einer Schallempfindungsschwerhörigkeit kommt

Im Innenohr findet das eigentliche Hören statt. Das Hörorgan, die Cochlea, ist die Schaltstelle, in der die eintreffenden Schallwellen verarbeitet und in Nervenimpulse umgewandelt werden. Die empfindlichen Sinneszellen des Hörorgans, die Haarzellen, benötigen ausreichend Sauerstoff und Nährstoffe, ebenso wie der weiterleitende Hörnerv und die Hörbahnen im Gehirn. Sind einzelnene dieser Stationen zum Beispielaufgrund von Durchblutungsstörungen unterversorgt, können sie nicht mehr reibungslos funktionieren. Lärm, Entzündungen oder schädigende Substanzen belasten das Innenohr übermäßig. Sie greifen das Hörorgan unmittelbar an und hinterlassen möglicherweise dauerhafte Schäden. Darüber hinaus spielen natürlich auch Schädelverletzungen sowie ererbte Schwerhörigkeiten eine Rolle. Darauf wird in diesem Ratgeber jedoch nicht näher eingegangen.

Je nachdem, welcher Bereich geschädigt ist, unterscheiden Mediziner zwischen unterschiedlichen Formen der Schallempfindungsschwerhörigkeit. Die Hauptursachen für Schwerhörigkeit überhaupt sind Störungen im Innenohr (Innenohrschwerhörigkeit, auch kochleäre oder sensorische Schwerhörigkeit). Liegt der Schaden am Hörnerv, entsteht eine neurale Schwerhörigkeit. Erkrankungen im Gehirn können für eine zentrale Schwerhörigkeit verantwortlich sein (mehr zu diesen beiden Formen im Kapitel "Nervenschäden").

Die einzelnen Formen lassen sich nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen. Häufig sind mehrere Hörstationen betroffen. Die Bezeichnung sensorineurale Schwerhörigkeit weist darauf hin, dass sowohl das Hörorgan, hier vor allem die Sinneszellen, als auch Nervenanteile in ihrer Funktion eingeschränkt sind.

Ursachen für Innenohrschwerhörigkeit

Abgesehen von Lärmschäden oder Entzündungsfolgen ist es nicht immer möglich, die Ursachen genau zu bestimmen. Das trifft zum Beispiel auf einen Großteil der Altersschwerhörigkeiten zu. Unterschiedliche Faktoren bewirken hier, dass oft neben der Schallempfindung auch die Schallleitung in Außen- und Mittelohr beeinträchtigt ist.

Ebenso spielt die Psyche eine Rolle (siehe auch Kapitel "So hören wir"). Das, was wir hören, löst Gefühle aus und aktiviert über zahlreiche Vernetzungen unterschiedliche Steuerzentren für körperliche und seelische Vorgänge. Umgekehrt wirken innere Körperfunktionen sowie unser seelisches Befinden auf die Hörfähigkeit. Unter Stress hören wir oft schlechter als wenn wir gelassen und entspannt sind. Stress gehört auch mit zu den Risikofaktoren bei Innenohrstörungen wie einem Hörsturz.

Eine gestörte Schallempfindung ist häufig mit verantwortlich für Ohrgeräusche. Tinnitus begleitet sehr oft Schallempfindungsschwerhörigkeiten. Da im Innenohr auch das Gleichgewichtsorgan liegt, können Schäden dort zu Gleichgewichtsstörungen und Schwindel führen. Eine Innenohrerkrankung noch nicht geklärter Ursache, die mit anfallsartigem Schwindel, Tinnitus und Schwerhörigkeit einhergeht, ist die Menière-Krankheit.

Hörsturz: Plötzlich schwerhörig auf einem Ohr

Ein Hörsturz ereilt die Betroffenen mitunter in Stresssituationen oder belastenden Lebenslagen. Gerne war deshalb auch von "Managerkrankheit" die Rede. Die Ursachen sind aber noch nicht eindeutig geklärt (idiopathischer Hörsturz). Welche Rolle Stress hierfür wirklich spielt, ist unter Fachleuten umstritten. Als mögliche Auslöser dieser akuten Innenohrstörung werden unter anderem Gefäßprobleme, Infektionen, Autoimmunreaktionen sowie psychische Faktoren diskutiert. Einem Hörsturz vergleichbare einseitige Ohrbeschwerden kann zum Beispiel unter anderem auch ein gutartiger Tumor am Gehörnerv (siehe unten "Akustikusneurinom") verursachen.

Die plötzliche, intensiv erlebte Hörminderung auf einem Ohr, oft mit Ohrgeräuschen und einem Druckgefühl im Ohr verbunden, sollte möglichst bald von einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder in der Klinik behandelt werden. Es besteht zwar die Chance, dass ein Hörsturz von selbst und ohne Folgen ausheilt. Da sich aber auch andere Erkrankungen dahinter verbergen oder bleibende Hörschäden einstellen können, raten viele Ärzte, rasch zu reagieren.

Symptome: Eine plötzlich auftretende, dramatische Schwerhörigkeit, manchmal Ertaubung, meist auf einem Ohr, seltener auf beiden Seiten. Bedrängend ist das Gefühl, dass "nichts mehr normal ist". Zu der Hörstörung kommen heftige Ohrgeräusche, ein Druckempfinden tief im Ohr, manchmal auch Schwindel und der Eindruck, die Töne doppelt zu hören (Diplakusis). Die eigene Stimme kann verzerrt klingen.

Diagnose und Therapie: Zeigen sich die Beschwerden sehr stark und belastend, kann der Arzt gegebenenfalls zuerst eine Sofortbehandlung einleiten, eventuell in einer Klinik. Bei leichteren Symptomen beobachtet der Arzt manchmal zunächst ein, zwei Tage, wie sich die Beschwerden entwickeln. Das geschieht in Absprache mit seinem Patienten. Wichtig ist es meist, dass der Betroffene erst einmal zur Ruhe kommt.

Ist der Hörsturz zum ersten Mal aufgetreten, untersucht der HNO-Arzt in der Regel seinen Patienten eingehend, es sei denn, der Hörsturz ist die wiederholte Folge einer schon bekannten Erkrankung, etwa einer Menière-Krankheit (siehe unten) oder einer Multiplen Sklerose. An eine Ohruntersuchung und eingehende Hörprüfungen schließen sich mitunter Gleichgewichtstests an (siehe Kapitel "Diagnose").

Bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen des Kopfes beziehungsweise eine Magnetresonanztomografie (Kernspintomografie) des Gehirns können ebenfalls angezeigt sein. Je nach Verdacht prüft der Arzt die Funktionen innerer Organe, etwa des Herzens, und lässt den Blutdruck messen. Blutuntersuchungen geben Aufschluss über eventuelle entzündliche Prozesse, Fett- oder Zuckerstoffwechselstörungen.

Einen ausgeprägteren idiopathischen Hörsturz behandeln die Fachärzte in erster Linie mit Kortison. Bestehende Grunderkrankungen werden entsprechend therapiert. Meist ist es zudem empfehlenswert, wenn Hörsturz-Betroffene die eigene Lebensführung überprüfen und Stress abbauen (siehe auch Kapitel "Therapie und Selbsthilfe").

Weitere Informationen finden Sie im Ratgeber "Hörsturz".

Grafik: Lärmbelastung – so stark leidet das Gehör

Zu den aktuellen Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu Umgebungslärm in Europa siehe Literaturhinweis im ersten Kapitel dieses Beitrags

© W&B/Szczesny

Lärmschwerhörigkeit: Vorübergehend wie ertaubt, dazu Tinnitus

Auf übermäßige Lautstärke reagiert das Gehör höchst sensibel, ob es sich nun um eine dauerhafte Lärmbelastung handelt, oder um eine einzelne, heftige Schalleinwirkung. Trifft extrem lauter Schall mit einem Schalldruckpegel von über 140 Dezibel auf das Ohr, etwa bei dem Knall eines Silvesterkrachers oder aus einer Schusswaffe beziehungsweise bei einer Explosion, können direkte Schäden entstehen (Knall- oder Explosionstrauma). Das Trommelfell kann durch den hohen Druck reißen, weitere Verletzungen und Blutungen im Innenohr sind möglich.

Wiederholte intensive oder langfristige Beschallung ab 80 Dezibel, aber oft auch schon darunter, überfordert die Funktion des Hörorgans. Die empfindlichen Sinneszellen im Innenohr schützen sich vor hoher Lautstärke, indem sie sich quasi "taub" stellen, das heißt, ihre Aktivitäten zurückfahren. Sie können sich zwar eine Zeit lang immer wieder erholen, wenn die Ruhephasen ausgedehnt genug sind. Wirken aber weiter anhaltend laute Töne und Geräusche auf das Gehör ein, kann das eine chronische Schwerhörigkeit zur Folge haben.

So sind Arbeitgeber dazu angehalten, vorbeugende Maßnahmen einzuleiten, wenn Arbeiternehmer acht Stunden täglich Werten von 80 Dezibel und darüber ausgesetzt sind. Dazu gehören die Informationspflicht über persönlichen Gehörschutz, aber auch Arbeitsschutzmaßnahmen, um die Lärm- und Vibrationspegel zu ermitteln und Belastungen bei Bedarf anzupassen. Auf keinen Fall darf Lärm, der das Ohr erreicht, den Wert von über 85 Dezibel (maximal zulässiger Expositionswert über acht Stunden) überschreiten. Wegen der Gefahr bleibender Hörschäden besteht Gehörschutzpflicht.

Gefährlich werden dem Gehör nicht nur laute Maschinengeräusche am Arbeitsplatz, Bau- und Verkehrslärm, sondern zunehmend auch die starke Beschallung durch Musik in Diskotheken, aus Lautsprechanlagen oder Kopfhörern von MP3-Playern und ähnlichem. Solcher Dauerlärm ist mit verantwortlich dafür, dass heute mehr und mehr junge Leute unter bleibender Schwerhörigkeit leiden.

Symptome: Akute Lärmschädigung: Kennzeichnend sind ein Gefühl der Taubheit – die Betroffenen hören kurz- oder längerfristig gar nicht mehr – und Tinnitus. Dazu können ein Druckempfinden in Ohr und Kopf kommen. Bei einer akuten Lärmschädigung gehen die Symptome nach einer Zeit der Ruhe wieder zurück.

Knall- oder Explosionstrauma: Neben Druck- und Taubheitsgefühlen kann ein stechender Schmerz im Ohr auf Schäden an Trommelfell und Innenohr hinweisen. Auch Blutungen aus dem Ohr sind möglich.

Chronische Lärmschwerhörigkeit: Die Hörminderung und der Tinnitus bestehen dauerhaft. Typisch ist das Problem, nicht nur hohe Töne schlecht zu hören, sondern Gespräche nicht mehr richtig zu verstehen, vor allem wenn Geräusche im Hintergrund dazukommen.

Diagnose: Wenn keine Notfalltherapie, etwa bei einem Knall- und Explosionstrauma, notwendig ist, untersucht der Hals-Nasen-Ohren-Arzt das Ohr und führt die üblichen Hörtests durch. Das Tonaudiogramm zeigt das typische Absinken der Hörschwelle. Zunächst hören die Betroffenen die hohen Töne nicht mehr, später auch Töne aus dem mittleren und schließlich dem tiefen Frequenzbereich. Die Ohrgeräusche wird der Arzt mit speziellen Tests und Befragungen prüfen und einordnen.

Therapie: Ein Knall- und Explosionstrauma behandeln die Ärzte häufig sofort mit Infusionen und gegebenenfalls operativen Eingriffen, um die Schäden am Trommelfell und im Innenohr zu beheben. Eine akute Lärmschwerhörigkeit vergeht in der Regel nach einiger Zeit von selbst. Bleibt sie zusammen mit dem Tinnitus bestehen, kommen Hörgeräte und gezielte Tinnitustherapien zum Einsatz.

Eine wesentliche Rolle nimmt die Vorbeugung ein. Lärmschutz am Arbeitsplatz sollte selbstverständlich sein, ebenso in der Freizeit. Die Musik leiser zu stellen, ist sicher ein manchmal mühsamer Appell an Jugendliche, doch letztlich die einzig wirksame Möglichkeit, das Gehör gesund zu erhalten (siehe Kapitel "Therapie und Selbsthilfe").

Alterschwerhörigkeit: Das Gehör lässt allmählich nach

Nicht jeder wird im Alter schwerhörig. Viele Menschen hören auch mit achtzig noch gut, während mancher 40-jährige schon eine Hörhilfe braucht. Natürlich altert auch das Gehör, die damit zusammenhängenden Vorgänge wirken sich jedoch unterschiedlich aus. Deshalb sind die Ursachen für eine Hörminderung im Alter auch noch nicht eindeutig geklärt. Durchblutungsstörungen, Ablagerungen im Ohrbereich, sich verändernde Bindegewebsstrukturen können eine Rolle spielen, ebenso Alterungsprozesse im Gehirn. Familiäre Veranlagungen sind offenbar von Bedeutung, ebenso wie schädigende Einflüsse, die im Laufe des Lebens auf das Gehör einwirken. Dazu gehören vor allem Lärm, Dauerstress, Umweltgifte, Medikamentenmissbrauch, ungesunde Ernährung mit viel Alkohol und Nikotin, Bewegungsmangel. Nachteilige Folgen haben möglicherweise auch häufige oder chronische Entzündungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich.

Alterschwerhörigkeit (Presbyakusis) gehört zu den typischen Innenohrschwerhörigkeiten. Betroffen sind vor allem die Sinneszellen des Hörorgans auf beiden Seiten. Zu der fortschreitenden Schallempfindungsstörung kann noch eine Schallleitungsschwerhörigkeit kommen.

Symptome: Eine Alterschwerhörigkeit macht sich schleichend bemerkbar. Anfangs hören die Betroffenen häufig hohe Töne schlechter und haben Probleme mit dem Sprachverständnis. Es fällt ihnen schwer, Gesprächen in der Gruppe oder mit Hintergrundgeräuschen zu folgen. Oft kommt Tinnitus dazu.

Die Hörminderung erfasst allmählich auch mittlere und tiefe Töne. Bei leiseren oder normalen Lautstärken müssen Altersschwerhörige immer häufiger nachfragen und Radio oder Fernseher lauter stellen. Andererseits empfinden sie laute Töne oft als besonders laut und störend.

Diagnose: Die Ergebnisse der Ohruntersuchung sind meist unauffällig. Die geschilderten Hörprobleme sowie die Krankengeschichte geben dem Arzt entsprechende Hinweise. Der Arzt wird zunächst durch gezielte Untersuchungen andere Ursachen für eine Innenohrschwerhörigkeit ausschließen. Dazu gehören etwa Hörschäden durch Lärm, aber auch durch Medikamente und Giftstoffe (hier kommen noch andere Beschwerden dazu, siehe Kapitel "Medikamente & Co."). Ebenso wirken sich Stoffwechselerkrankungen auf das Gehör aus (siehe Kapitel "Kreislauf, Herz, Stoffwechsel").

Das Tonaudiogramm weist beidseitig die typische Kurve bei Alterschwerhörigkeit mit dem Verlust hoher Töne auf, das Sprachaudiogramm zeigt das erschwerte Sprachverständnis (siehe Kapitel "Diagnose").

Therapie: Sehr oft können individuell angepasste, moderne Hörgeräte den Betroffenen helfen, wieder besser zu hören und auch Gespräche zu verstehen. Darüber hinaus tut eine gesunde Lebensweise auch dem Ohr und seiner Funktion gut. Vor Lärm, Stress und schädigenden Substanzen sollten junge wie alte Menschen ihr Gehör soweit wie möglich schützen.

Innenohrentzündung (Labyrinthitis): Hörprobleme mit Tinnitus und Schwindel

Eine Mittelohrentzündung kann auf das Innenohr übergreifen und dort Entzündungen hervorrufen, die teilweise schwer verlaufen und manchmal bleibende Hörstörungen zur Folge haben. Oft sind auch andere Infektionen verantwortlich für eine Labyrinthitis. Infrage kommen hier zum Beispiel eine Hirnhautentzündung (Meningitis), Erkrankungen wie Masern, Mumps oder eine Gürtelrose (Herpes zoster). Seltener gehören Tumore zu den Verursachern. Eine chronische Mittelohrentzündung führt mitunter zu einer chronischen Innenohrentzündung. Durch die Entzündung kann sich zwischen Mittel- und Innenohr eine offene, röhrenförmige Verbindung, eine Labyrinthfistel, bilden.

Die entzündlichen Vorgänge greifen die Hörsinneszellen im Hörorgan in einem oder, je nach Ursache, in beiden Ohren an und schädigen sie bisweilen dauerhaft. Deshalb ist es wichtig, bei den ersten Anzeichen für eine Innenohrentzündung möglichst rasch einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufzusuchen. Alarmierend ist es auch, wenn bei einer akuten Mittelohrentzündung Schwindel auftritt. Das kann darauf hinweisen, dass das Innenohr beteiligt ist.

Symptome: Die Erkrankten hören auf einem oder auf beiden Ohren schlechter und haben Schwierigkeiten, Gesprochenes richtig zu verstehen. Gleichzeitig leiden sie unter Tinnitus und Schwindel, vor allem Drehschwindel. Dazu können Übelkeit, Fieber, ein allgemeines Schwächegefühl und Kopfschmerzen kommen. Ohrenschmerzen und Ohrenlaufen treten vor allem auf, wenn das Mittelohr ebenfalls akut entzündet ist.

Diagnose: Wie immer lässt sich der Arzt zuerst die Symptome schildern und nimmt die Krankengeschichte auf. Der HNO-Arzt untersucht das Ohr, dabei zeigt sich häufig schon eine ursächliche Mittelohrentzündung. Es folgen verschiedene Hörtests, die meist eine typische Schallempfindungsschwerhörigkeitergeben. Je nach Verdacht kommen weitere Untersuchungen infrage, etwa Gleichgewichtsprüfungen. Eine Computertomografie des Schläfenbeins dient dazu, mögliche Wucherungen oder eine Labyrinthfistel zu erkennen. Außerdem veranlasst der Arzt gegebenenfalls Blutuntersuchungen, um bestimmte Infektionen mit Viren oder Bakterien ausschließen zu können. Mit einer Nervenwasseruntersuchung (Liquorpunktion) stellen die Ärzte fest, ob eventuell eine Hirnhautentzündung vorliegt.

Therapie: Die Behandlung richtet sich nach der Ursache. Liegt eine durch Bakterien hervorgerufene, schwere Mittelohrentzündung zugrunde, behandelt der Arzt mit Antibiotika. Gegen eine mögliche Vireninfektion setzt er Mittel gegen Viren ein. Auch Kortison kann angezeigt sein. Heftige Schwindelbeschwerden mit Erbrechen können Medikamente gegen Übelkeit und Brechreiz wie Antiemetika und andere lindern.

Manchmal müssen HNO-Spezialisten das Innenohr umgehend durch operative Eingriffe am Mittelohr entlasten, etwa durch Einsetzen eines Paukenröhrchens (siehe Kapitel "Mittelohrschäden"). Eventuelle Wucherungen oder eine Labyrinthfistel beseitigt ebenfalls ein auf solche Eingriffe spezialisierter HNO-Arzt.

Menière-Krankheit: Attacken mit Schwindel, Tinnitus und Schwerhörigkeit

Kennzeichnend für diese relativ seltene Innenohrerkrankung ist das gleichzeitige, anfallsartige Auftreten von drei Symptomen: Hörminderung, Drehschwindel und Tinnitus, meist auf einem Ohr. Die Ursachen der Menière-Krankheit (Morbus Menière) sind noch nicht geklärt. Experten gehen davon aus, dass sich im Hör- und im Gleichgewichtsorgan Flüssigkeit ansammelt und sich dadurch der Druck erhöht. Das führt dazu, dass die Sinneszellen nicht mehr reibungslos funktionieren. Möglicherweise vermischen sich auch die unterschiedlichen Flüssigkeiten, die sich in den beiden Organen befinden. Der Grund könnte ein Riss in der sie trennenden Membran sein. Eine weitere Vermutung legt Gefäßschäden im Bereich der Hör- und Gleichgewichtsnerven nahe.

Zu Beginn der Erkrankung treten die plötzlichen Anfälle nur vereinzelt auf. Dazwischen liegen teilweise längere beschwerdefreie Phasen. Im weiteren Verlauf bleiben oft Schwerhörigkeit und Tinnitus bestehen, während die Schwindelanfälle zurückgehen. Da die Attacken völlig unerwartet einsetzen und stark belasten können, entwickeln nicht wenige Betroffene Ängste und Depressionen. Sie leiden unter den Hörproblemen und den Ohrgeräuschen und ziehen sich mehr und mehr aus dem sozialen Leben zurück.

Symptome: Unerwartet einsetzende Anfälle mit mal mehr, mal weniger ausgeprägter Schwerhörigkeit und Sprachverständnisproblemen, meist auf einem Ohr, sowie Tinnitus und Schwindel in Form von heftigem Drehschwindel. Dazu kommen oft Übelkeit bis hin zum Erbrechen und ein Druckgefühl im Ohrbereich. Später fallen die Betroffenen während der Attacke auch häufig zu Boden.

Diagnose: Wichtige Anhaltepunkte liefern dem Arzt die Krankengeschichte und die Schilderung der Symptome. Während der beschwerdefreien Zeit lässt sich die Krankheit nicht immer eindeutig diagnostizieren. Wegweisend ist oft der Ausschluss anderer Erkrankungen. Hörtests ergeben eine Schallempfindungsschwerhörigkeit, bei der zunächst die tieferen Töne schlechter gehört werden, mit der Zeit dann auch mittlere und höhere. Dazu kommen ausgeprägte Sprachverständnisprobleme. Weitere Hörtest folgen, ebenso Gleichgewichtsprüfungen, die kennzeichnende Ergebnisse liefern.

Der Arzt wird durch geeignete Untersuchungen andere Innenohrerkrankungen ausschließen, etwa einen Hörsturz, einen Tumor an den zuständigen Nerven oder Gefäßerkrankungen im Gehirn. Mitunter sind dazu bildgebende Verfahren wie eine Kernspintomografie (Magnetresonanztomografie) vom Kopf- und Halsbereich sowie weitere neurologische Untersuchungen angezeigt.

Therapie: Die Phasen akuter Attacken behandeln die Ärzte häufig mit Medikamenten gegen Schwindel (Antivertiginosa) und Erbrechen (Antiemetika). Es kann auch eine Infusionsbehandlung infrage kommen, um den Flüssigkeits- und Salzhaushalt zu regulieren und die Innenohrdurchblutung anzuregen. Die weitere Therapie erfolgt oft mit Medikamenten, die ebenfalls gegen Schwindel wirken, wie Antihistaminika, Kalziumantagonisten oder manchmal auch Kortison-Präparate.

Bei sehr schweren Krankheitsbildern erwägen die Ärzte Eingriffe, mit denen sie die erkrankten Hörsinneszellen und das Gleichgewichtsorgan ausschalten. Das kann mit Medikamenten oder durch verschiedene Operationsverfahren geschehen. Hier sind Chirurgen an Spezialkliniken gefragt, die mit entsprechenden mikrochirurgischen Methoden Erfahrung haben. Bei Gefäßproblemen können auch Operationen an den Gefäßen, die Hör- oder Gleichgewichtsnerv bedrängen, sinnvoll sein.

Bleibt die Schwerhörigkeit bestehen, kommen Hörgeräte zum Einsatz. Gegen die Ohrgeräusche erweist sich oft ein umfassendes Therapieprogramm als hilfreich. Gezieltes Schwindeltraining stabilisiert das Gleichgewicht. Begleitende psychotherapeutische Unterstützung hilft den Betroffenen vielfach, besser mit ihrer Erkrankung umzugehen und keine psychischen Folgeerkrankungen zu entwickeln.

Lesen Sie mehr dazu im Ratgeber "Morbus Menière (Menière-Krankheit)".

Ursachen: Medikamente, Giftstoffe, Suchtmittel

Bestimmte Arzneimittel, Genussgifte wie Alkohol, Drogen und Schadstoffe können das Innenohr angreifen. Dabei treten vorübergehende oder bleibende Hörprobleme auf.

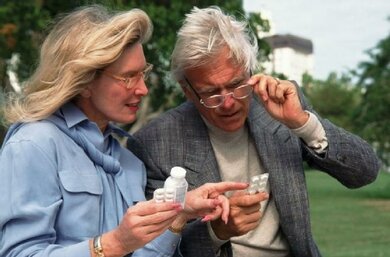

Auf die Dosis kommt es an: Schmerz- und andere Arzneimittel nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt einnehmen.

© John Foxx Images

Medikamente, Alkohol, Schadstoffe: Wie es zu Hörproblemen kommt

Einige Arzneimittel und auch einige giftige Substanzen wirken schädigend auf den Stoffwechsel im Innenohr oder auf am Hörvorgang beteiligte Nervenfunktionen. Daher sind von möglichen Folgen zumeist beide Ohren betroffen. Eine einseitige Hörminderung können allerdings Ohrtropfen verursachen, die nur auf einem Ohr angewandt wurden.

Symptome, die das Ohr betreffen: Die Erkrankten hören meist auf beiden Ohren schlechter, in der Regel anfangs die höheren Töne. Dazu kommen Sprachverständnisschwierigkeiten und Tinnitus. Ist das Gleichgewichtsorgan mit angegriffen, treten Gleichgewichtsprobleme wie Drehschwindel und ein allgemeines Unsicherheitsgefühl auf. Möglich ist zudem eine gestörte Wahrnehmung. Die Betroffenen haben dann den Eindruck, dass die Umgebung oder bestimmte Gegenstände wackeln oder zittern.

Diagnose und Therapie: Krankengeschichte und Symptome stellen wichtige Helfer bei der Suche nach den verantwortlichen Auslösern dar. Hörtests zeigen eine beidseitige Schallempfindungsschwerhörigkeit. Der HNO-Arzt wird durch gezielte Untersuchungen eine Innenohrentzündung sowie andere Nervenschädigungen ausschließen. Die Behandlung zielt darauf ab, auslösende Faktoren zu beseitigen und die Innenohrfunktion zu stärken.

Alkohol: Vom Genuss zum Gesundheitsschaden ist der Weg nicht weit

© iStock/boule13

Medikamente: Wann und warum einige das Gehör beeinträchtigen

Ob ein Arzneimittel im Innenohr eine giftige (toxische) Wirkung entfaltet, hängt meist nicht nur davon ab, um welches Präparat es sich handelt, sondern in welcher Menge und wie lange es eingenommen wird. Medikamentenmissbrauch, zum Beispiel von Schmerz- oder Beruhigungsmitteln, spielt hier nicht selten eine Rolle. Aber auch individuelle Faktoren wie der allgemeine Gesundheitszustand, schon bestehende Innenohrschäden und bestimmte Grunderkrankungen haben einen Einfluss.

Medikamentenbedingte Gehörschäden können vorübergehender Natur oder dauerhaft sein. Auch der Gleichgewichtssinn kann Schaden nehmen. Für Kinder bringen oftmals schon leichtere Hörminderungen Nachteile für die weitere Entwicklung mit sich.

Die infrage kommenden Mittel sollten deshalb immer unter Kontrolle eines Arztes eingenommen werden. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Schwerhörigkeit mit der Einnahme eines bestimmten Medikaments aufgetreten ist, unterbrechen Sie die Behandlung nicht einfach, sondern sprechen Sie baldmöglichmit Ihrem Arzt darüber. Meist vergehen die Beschwerden, wenn das Mittel abgesetzt oder die Dosis verändert wird. Es kann manchmal auch angebracht sein, das Präparat zu wechseln.

Zu den Medikamenten, die eine (bestenfalls rückbildungsfähige) Innenohrschwerhörigkeit auslösen können, gehören

- bestimmte Schmerz- und Rheumamittel wie Acetylsalicylsäure, nicht steroidale Antirheumatika und Paracetamol. Studien zufolge kommt es dabei aber sehr auf die Einnahmedauer und die Dosierung an.

- sogenannte Schleifendiuretika (Mittel zur Ausschwemmung von Wasseransammlungen im Körper).

- Malariamittel, hier vor allem Chinin,

- Zytostatika wie zum Beispiel Cisplatin oder Carboplatin zur Behandlung von bösartigen Tumoren.

Im Falle bekannter oder eventuell möglicher Medikamentennebenwirkungen auf den Hör- und Gleichgewichtssinn wird der Arzt Nutzen und Risiko der Therapie sorgfältig abwägen. Es gilt immer auch mögliche schädliche Wirkungen der Grundkrankheit selbst auf das Ohr zu bedenken. Daher sind unter bestimmten Medikamentenbehandlungen (siehe Liste oben) Hörprüfungen empfehlenswert.

Dauerhafte Hörschäden sind unter einer Behandlung mit bestimmten Antibiotika, den Aminoglykosiden, geläufig. Auch Vancomycin, ein Glykopeptid-Antibiotikum, kann das Innenohrorgan ernsthaft schädigen. Die Ärzte werden während dieser Therapien die Nieren und die Innenohrfunktion unbedingt regelmäßig kontrollieren, um gleich auf eventuell auftretende Störungen reagieren zu können.

Alkohol, Nikotin, Drogen: Langfristige Folgen auch für das Gehör

Alkohol wirkt auf die Nervenzellen im Gehirn und im Innenohr. Schwindel ist eine bekannte unmittelbare Folge von übermäßigem Alkoholgenuss. Durchblutungsstörungen und Gefäßschäden durch dauerhaften Missbrauch von Alkohol beeinträchtigen ebenfalls die Funktion der Sinnesorgane im Innenohr. Das gilt ebenso für Drogen, die in den Nervenstoffwechsel im Gehirn eingreifen, wie Heroin oder Kokain.

Schädlich für das Gehör ist zudem das Rauchen. Mit jedem Zug an einer Zigarette gelangen Nikotin und zahlreiche andere Giftstoffe in den Körper, die auf das Gefäß- und Nervensystem einwirken.

Dazu kommen aus dem Tabakrauch Kohlenmonoxid und Teerstoffe. Die Lungen und andere Organe werden oft folgenreich belastet, die Durchblutung wird nachhaltig beeinträchtigt. Auch das führt zu Schäden in vielen Körperfunktionen, Hör- und Gleichgewichtssinn nicht ausgenommen.

Schadstoffe: Vielfach auch giftig für die Ohren

Toxisch wirken vor allem chemische Substanzen in Farben, Lösungsmitteln und Baustoffen. Stoffe wie Kohlenmonoxid, Schwefelkohlenstoff, Methylalkohol (Methanol) und andere nimmt der Körper je nachdem über die Atemwege, die Haut und Schleimhäute sowie über den Verdauungstrakt auf.

Die Gifte greifen, wenn sie entsprechend stark oder dauerhaft eindringen, unterschiedliche Organe und Nervensysteme an. Das gilt ebenso für Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und Kadmiumverbindungen.

Symptome: Es können akute bis chronische Vergiftungserscheinungen auftreten. Sie äußern sich je nach Substanz unterschiedlich. Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Atemnot sowie häufig Sehstörungen gehören vielfach zu den typischen Symptomen. Auch das Hörvermögen kann mit beeinträchtigt sein. Blässe und Hautveränderungen sind weitere mögliche Zeichen.

Gefährdet sind vor allem Menschen, die beruflich entsprechenden Stoffen intensiver und langfristig ausgesetzt sind. Es ist daher unerlässlich, Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten und bei auftretenden Beschwerden und Hörproblemen einen Arzt aufzusuchen.

Verzichten Sie auch privat, wo immer es geht, auf Schadstoffe, verwenden Sie bevorzugt etwa lösungsmittelfreie Farben und Lacke. Hausbesitzer müssen veraltete, bleihaltige Wasserleitungen in der Regel austauschen, um den inzwischen geltenden Grenzwert für Bleibelastung einzuhalten.

Ursachen: Kreislauf, Herz, Stoffwechsel

Innere Erkrankungen können auch auf das Gehör wirken, so etwa Krankheitsprozesse, die Durchblutung oder Stoffwechsel stören. In der Diskussion: die Halswirbelsäule.

Blutdruckmessen: Herz-Kreislauf-Untersuchungen gehören mit dazu, wenn es um Hörprobleme geht.

© Banana Stock/RYF

Viele Erkrankungen und Störungen anderer Körperfunktionen können auch den Hörsinn nachteilig beeinflussen. Wenn Durchblutungsstörungen und Stoffwechselprobleme das Gehör miterfassen, beeinträchtigen sie in erster Linie das Innenohr, manchmal auch Hörnerven und Hörbahnen. Deshalb stellt sich dann eine häufig chronische Schallempfindungsschwerhörigkeit ein, die mit Tinnitus und Schwindelbeschwerden verbunden sein kann.

Diagnose und Behandlung innerer Krankheiten liegen bei einem Internisten, der bei auftretenden Hörproblemen einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt hinzuziehen wird. Für einige Erkrankungen ist manchmal auch ein Neurologe gefragt. Die Diagnose ergibt sich für den Arzt aus der ihm häufig bekannten Krankengeschichte und nachdem er mit entsprechenden Untersuchungen typische Innenohrerkrankungen ausgeschlossen hat. Die Therapie richtet sich immer nach der Grunderkrankung. Oftmals bessern sich dann auch die Hörprobleme.

Durchblutungsstörungen, die Schwerhörigkeit auslösen können

Ein gestörter Blutfluss in den Gefäßen führt dazu, dass oft mehrere Körpergebiete unterversorgt sind. Eine mangelhafte Durchblutung kann akut oder chronisch auch das Hörorgan in seiner Funktion behindern.

– Vertebralis-Basilaris-Insuffizienz

Verantwortlich für Hörschäden können Ablagerungen oder Erkrankungen in den Gefäßen sein, die für das Innenohr direkt zuständig sind. Bei einer Vertebralis-Basilaris-Insuffizienz (auch vertebrobasiläre Durchblutungsstörung) ist der Blutfluss in Gefäßästen der Halswirbelarterie (Arteria vertebralis) und einer Arterie im Hirnstamm, der Arteria basilaris, gestört. Die Arteria basilaris geht aus den beiden miteinander vereinigten Halswirbelarterien hervor. Sie ist eine wichtige Schlagader, die das Gehirn und auch das Innenohr versorgt.

Symptome: Als Leitsymptome treten Drehschwindel und Benommenheit auf, vor allem bei bestimmten Kopfbewegungen. Weitere Symptome können eine Hörminderung, Tinnitus, Sehstörungen, Kopfschmerzen, Sturzattacken oder Ohnmachtsanfälle sein.

Diagnose und Therapie: Die Diagnose ergibt sich aus den miteinander abgestimmten Untersuchungen mehrerer Fachärzte, wie Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Internist, Neurologe, Orthopäde und Radiologe. Gleichgewichtsprüfungen, Gefäßuntersuchungen und bildgebende Verfahren geben häufig Aufschluss.

Die Behandlung richtet sich nach den bestehenden Grunderkrankungen. Ursachen können neben Gefäßerkrankungen und Stoffwechselstörungen auch Schäden an der Halswirbelsäule sein. Je nach Diagnose sind auch operative Eingriffe an den verengten Gefäßen angezeigt.

– Basiläre Migräne

Eine akute Regulationsstörung an der Arteria vertebralis und der Arteria basilaris (siehe oben) ist die basiläre Migräne, eine Sonderform der Migräne. Sie ist mit anfallsartigem Schwindel, Schwerhörigkeit und Kopfschmerzen verbunden. Betroffen sind häufig Menschen, die auch mit Migräne zu tun haben, vor allem jüngere Frauen. Die Therapie richtet sich gegen die Beschwerden wie Schwindel und Erbrechen. Auch Migränemittel können hilfreich sein. Die Hörstörung legt sich meist nach der Akutphase.

– Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Funktionieren Gefäße und Herz nicht mehr geregelt, werden oft das Gehirn und damit das Innenohr schlechter durchblutet. Schwerhörigkeit stellt sich jedoch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen meist nur als zusätzliches Symptom oder als Folge länger andauerndern Mangelversorgung ein.

Bluthochdruck, aber auch Blutdruckregulationsstörungen, etwa im Zusammenhang mit einem niedrigen Blutdruck, spielen hier eine Rolle. Arteriosklerose verengt zunehmend die Gefäße. Herzrhythmusstörungen oder Herzschwäche können neben anderen vorherrschenden Symptomen mit verantwortlich für eine Hörminderung, Ohrgeräusche und vor allem Schwindel sein.

Die genauen Ursachen für eine Schwerhörigkeit zu bestimmen, die gemeinsam mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung auftritt, ist jedoch häufig schwierig. Die Therapie der Grunderkrankung beeinflusst allerdings auch bestehende Hörprobleme oft positiv.

– Blutarmut

Eine Anämie wirkt sich ebenfalls auf die Innenohrdurchblutung und damit die Versorgung des Hörorgans aus. Neben einer Schallempfindungsschwerhörigkeit können Ohrgeräusche auftreten. Beide Beschwerden legen sich aber häufig, wenn das Blut durch eine geeignete Therapie wieder normale Werte aufweist.

Stoffwechselstörungen als Ursache für Hörminderung

Auch bei Stoffwechselproblemen stehen die für die jeweilige Störung kennzeichnenden Symptome im Vordergrund. Manche Erkrankungen begünstigen zusätzlich die Entwicklung von Schwerhörigkeit.

– Diabetes mellitus

Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes begünstigen zum einen Gefäßschäden und damit verbunden Durchblutungsprobleme. Bei schlechter Blutzuckereinstellung können sich darüber hinaus weitere Folgeerkrankungen entwickeln, etwa Schäden an den Nerven, die möglicherweise auch Folgen für die Hörfunktionen haben.

– Schilddrüsenstörungen

Das sogenannte Pendred-Syndrom ist eine Erbkrankheit, bei der Fehlbildungen im Innenohr zu einer beidseitigen Schallempfindungsschwerhörigkeit führen. Gleichzeitig leiden die Betroffenen an einer bestimmten Form von Schilddrüsenunterfunktion.

– Harnvergiftung

Eine medizinisch als Urämie bezeichnete Stoffwechselstörung kann bei einer Niereninsuffizienz auftreten. Sie führt dazu, dass sich Stoffe, die normalerweise über den Harn ausgeschieden werden, im Blut ansammeln. Die Vergiftung im Rahmen der Nierenschwäche kann auch auf den Innenohrstoffwechsel übergreifen.

– Erhöhte Blutfettwerte (Hyperlipidämie)

Sind die verschiedenen Fettanteile im Blut im Ungleichgewicht und überwiegen möglicherweise "aggressivere" Fette, schädigt das auf Dauer die Gefäße. Auch der Innenohrstoffwechsel kann dadurch beeinträchtigt sein und in der Folge eine Schwerhörigkeit entstehen. Fettstoffwechselstörungen sehen Mediziner auch als eine der möglichen Auslöser für einen Hörsturz (siehe Kapitel "Innenohrschäden").

– Vitamin- und Mineralstoffmangel

Dazu kann es etwa infolge einseitiger Ernährung oder von Essstörungen kommen. Mangelt es an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen, gerät der Wasser-Salz-Haushalt im Körper aus dem Gleichgewicht. Das wirkt sich auf den Stoffwechsel, viele Nerven- und Muskelfunktionen sowie die Blutbildung aus. Mediziner haben festgestellt, dass Hörprobleme vor allem bei einer Mangelsituation an Folsäure und Vitamin B12 auftreten.

Autoimmunerkrankungen, die mit Schwerhörigkeit einhergehen