Knieschmerzen – wenn Alltagsbewegungen zum Problem werden

Trotz Kniebeschwerden sollte man bald wieder aktiv werden

© Shutterstock / anut21ng Stock

Wie entstehen Knieschmerzen?

Das Knie ist unser größtes Gelenk, es verbindet unsere zwei mächtigsten Knochen miteinander: Oberschenkelknochen und Schienbein. Als Scharniergelenk lässt es sich beugen und strecken. Bei gebeugtem Knie kann man mit dem Unterschenkel kreiseln. Das Knie wird auch Drehscharniergelenk genannt.

Überbelastung oder Verletzungen können den Knien zusetzen – insbesondere, wenn man sportlich aktiv ist. Aber auch Unfälle, Fehlhaltungen oder Infektionen können zu Schmerzen führen. Dazu finden Sie mehr Informationen auf der Seite "Knieschmerzen – Ursachen".

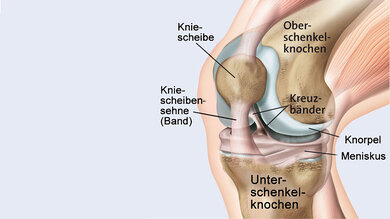

Aufbau des Knies

© W&B/Szczesny

Wie untersucht der Arzt oder die Ärztin Knieschmerzen?

Anamnese

Lebensalter, Begleitumstände, Vorgeschichte – solche Faktoren sind beim Knie wichtig auf dem Weg zu einer Diagnose. So macht es einen Unterschied, ob ein Junge im Wachstumsalter oder ein Mittfünfziger über Knieschmerzen klagt. Manche Schmerzprobleme sind typisch für das Kindes- und Jugendalter, andere treten erst später auf. Deshalb ist die Krankengeschichte (Anamnese) bei Knieschmerzen immer der Ausgangspunkt der Diagnose. Die Patientin oder der Patient berichtet dabei über die aktuellen Beschwerden, wo genau am Knie es schmerzt, was teilweise Rückschlüsse auf die Ursache zulässt, und über mögliche Verletzungen oder zurückliegende Eingriffe.

Körperliche Untersuchung

Anschließend tastet die Ärztin oder der Arzt das Knie nach Schmerzpunkten und Schwellungen ab. Es wird geprüft, wie gut die Kniescheibe verschiebbar ist – das kann man auch vorsichtig selbst am gestreckten Knie ausprobieren – und ob die Knie- und Hüftgelenke ausreichend beweglich sind. Eine Reihe von Bewegungstests kann Hinweise auf verschiedenste Krankheitsbilder geben. Nicht zuletzt werden die Umfänge und Länge der Beine gemessen und die Beinachsen- und Fußstellung, Muskelreflexe und Gefäßpulse an den Beinen überprüft – stets im Seitenvergleich.

Bildgebende Verfahren und Gelenkspiegelung des Knies

Wichtige Informationen über das Knie geben bildgebende Verfahren wie Ultraschall (Sonografie), Röntgen, Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT), in speziellen Fällen auch eine nuklearmedizinische Untersuchung (Szintigrafie). Die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt muss entscheiden, welche Bildgebung für den Patienten sinnvoll ist. Bringt nichts davon Klarheit, bleiben noch Eingriffe, wie die Gelenkpunktion oder Gelenkspiegelung (Arthroskopie).

- Röntgenaufnahmen können Brüche, abgebrochene Knochenstückchen oder andere krankhafte Veränderungen an den Knien sichtbar machen. Außerdem können Röntgenbilder zur Bestimmung von Achsabweichungen wie zum Beispiel X- und O-Beinen dienen.

- In Ultraschallbildern lassen sich die Menisken sehr gut erkennen. Außerdem können Veränderungen an der Gelenkkapsel, Sehnenansätzen, Bändern, Muskeln und der Gelenkinnenhaut (Weichteile) sichtbar gemacht werden. Besteht eine Schwellung am Knie, ist der Ultraschall oft hilfreich.

- Die Magnetresonanztomografie (MRT) vermittelt detaillierte Einblicke ins Gelenkinnere. Aber auch die gelenkumgebenden Weichteile, wie die Schleimbeutel und Menisken, sind in den MRT-Aufnahmen sehr gut zu sehen. Eine MRT findet also Bänderrisse, Meniskusschäden oder Knorpelschäden. Dies kann auch nützlich sein, um einen Eingriff exakt zu planen.

- Bei der Computertomografie (CT) scannt eine um den Körper rotierende Röntgenröhre das Knie Schicht für Schicht. Die Bilder werden dann digital zusammengebaut. So kann man die Knochenstrukturen gut sichtbar machen und beispielsweise einen Verdacht auf einen Knochenbruch bestätigen. Beispielsweise kann ein komplizierter, gelenknaher Bruch dreidimensional rekonstruiert werden. Der Chirurg kann dann sicherer vorgehen.

- Eine Szintigrafie kann die Aktivität des Knochengewebes darstellen und zum Beispiel bei der Suche nach einer Entzündung weiterhelfen.

- Gelenkpunktionen führt die Ärztin oder der Arzt nur bei besonderen Fragestellungen durch. Im Akutfall kann es notwendig sein, ein Knie von einem Erguss zu entlasten. Das ist dann eine therapeutische wie diagnostische Maßnahme, denn die entnommene Flüssigkeit – das Punktat – wird in der Regel im Labor nach Beimengungen wie Blut, bestimmten Zellen, Kristallen oder Erregern untersucht. Finden sich etwa „Fettaugen“ und Blut darin, ist das ein Hinweis auf eine Verletzung von Knorpel-Knochengewebe, etwa bei einem knöchernen Bandabriss oder Knochen-Knorpelbruch.

- Auch eine Gelenkspiegelung (Arthroskopie) dient sowohl der Diagnose als auch der Therapie. Dabei wird der Gelenkinnenraum durch ein Arthroskop beziehungsweise auf einem Bildschirm betrachtet. Es können feinste Instrumente eingeführt werden. Sie dienen unter anderem dazu, das Gelenkinnere abzutasten, Risse zu nähen oder Bänder zu ersetzen (Bandplastik).

Knieschmerzen: Welche Fachpraxis ist die richtige?

- Hausärztin oder -arzt

- Orthopädische Praxen

- Praxen für Rheumatologie / rheumatologische Orthopädie bei Verdacht auf eine Rheuma-Erkrankung

- Neurologie-Fachpraxen bei einer mutmaßlichen Nervenerkrankung

Welche Arten von Knieschmerzen gibt es?

Liegen die Schmerzen mehr außen oder innen, vorne oder hinten am Knie? Verstärken sie sich bei Bewegungen, und wenn ja, bei welchen? Gibt es Begleitsymptome? Art und Ort eines Knieschmerzes geben häufig schon wichtige Anhaltspunkte in Richtung Diagnose.

Schmerzen an der Innenseite

Möglicher Hinweis auf:

- Innenmeniskus-Schaden

- Arthrose – zum Beispiel durch O-Beine

- Entzündung eines Schleimbeutels (Bursitis)

- Sehnenschäden des Kniebeugermuskels

- Morbus Ahlbäck: Defekt im Knochen aufgrund einer Durchblutungsstörung

Schmerzen an der Außenseite

Möglicher Hinweis auf:

- Außenmeniskus-Schaden

- Gereizte oder verschlissene Sehnen (Tendinose)

- Läuferknie – Überlastungsschaden an einem mehrere Zentimeter breite Faserzug der derben Bindegewebshülle am Oberschenkel

- Arthrose – zum Beispiel durch X-Beine

Schmerzen an der Vorderseite

Möglicher Hinweis auf:

- Springerknie

- Überlastungsreaktionen im wachsenden Knochen bei Kindern und Jugendlichen

- Schäden oder Formvarianten der Kniescheibe und Schleimbeutelentzündungen im Frontbereich des Knies

Schmerzen in der Kniekehle

Möglicher Hinweis auf:

- Baker-Zyste

- Meniskus-Verletzungen

- Sehnenverschleiß – zum Beispiel vom Kniebeugermuskel

- Einengungen, Verschlüsse von Blutgefäßen (Thrombosen)

- Erkrankungen des Knochens oder der Nerven

Blockaden, Geräusche beim Bewegen

Möglicher Hinweis auf:

- Kniescheibenverrenkung oder Kreuzbandriss – schmerzhaftes Ein- oder Wegknicken

- knienaher Bruch – Streck- oder Beugehemmung bis zur Blockierung / aufgehobener Belastbarkeit mit begleitender Schwellung (Bluterguss)

- Gelenkmaus – ein ins Gelenk abgesetztes Knochenstück

- Meniskusriss – Überstreckschmerz, Schnappen oder Beugedefizit

- gereiztes Kniescheibenband – Schmerzen beim Strecken

- Verschleiß an der Kniescheibenrückseite – fühl- und hörbare, knirschende oder reibende Phänomene

Schmerzen beim Treppensteigen

Möglicher Hinweis auf:

- Entzündung des Schleimbeutels unterhalb des inneren Gelenkspalts ("Bursa anserina")

- Springerknie

- Knorpelschaden der Kniescheibe

- Läuferknie

- Kniearthrose

Schmerzen in Ruhelage

Möglicher Hinweis auf:

- Arthrose – “Anlaufschmerzen“: Schmerzen nach Ruhe, und Steifigkeit, die sich zunächst im Laufe des Tages bessern; bei fortgeschrittener Arthrose sind Belastungen ständig und zunehmend schmerzhaft

- Ahlbäck-Erkrankung – nachts und in Ruhe einsetzende Knieschmerzen, später auch bei Belastung

- "Wachstumsschmerzen" im Kindesalter

- Rheuma – Ruheschmerzen und Morgensteifigkeit, die bis zu einer Stunde anhalten kann

- Knochengeschwulst

- Bandscheibenvorfall – Nervenwurzelreizung am Rücken

Wie werden Knieschmerzen behandelt?

Viele Knieprobleme lassen sich konservativ gut in den Griff bekommen, also ohne Operation mit Schonung und anschließender Physiotherapie oder Medikamenten. Manchmal geht es allerdings nicht ohne einen Eingriff.

Konservative Behandlung

Häufig braucht das schmerzende Knie zunächst Ruhe. Im Anschluss trägt eine Physiotherapie oder der Einsatz von Hilfsmitteln dazu bei, das Knie zu kräftigen.

Trotz Kniebeschwerden sollte man bald wieder aktiv werden

© W&B/Maurice Kohl

- Physiotherapie (Krankengymnastik)

Die Krankengymnastik ist praktisch die wichtigste konservative Strategie, um ein krankes Gelenk wieder nachhaltig fit zu machen. Bleibt es nämlich längere Zeit inaktiv, verkümmert die zuständige Muskulatur, und das Gelenk wird schlechter durchblutet. Außerdem wird oder bleibt es instabil, Schwellungen und Schmerzen gehen nicht wirklich zurück. Eine Arthrose beispielsweise kann sich verschlechtern.

Der aktiven Übungsbehandlung stellen Physiotherapeutinnen und -therapeuten oft Massagen voran, um zunächst Muskelverspannungen zu lösen. Danach werden die Muskeln gedehnt und schließlich in Übungsfolgen aktiv angespannt und gekräftigt. Dazu erhalten die Betroffenen Informationen und praktische Anleitungen über kniefreundliches Verhalten im Alltag. Zur Physiotherapie im weitesten Sinne gehört auch die manuelle Therapie oder Chirotherapie.

- physikalische Therapie

Elektrotherapie, Kälte und Wärme, Balneotherapie wie Schwefel-, Schlamm-, Moorbäder- (Fango) oder Meerwasser-Bäder (Thalassotherapie) und Bewegungsbäder können hilfreich sein.

- Orthese

Manchmal ist zunächst nur passives Bewegen durch die Physiotherapeutin oder den Physiotherapeuten erlaubt. Im Alltag muss man dann eine Orthese tragen. Das sind bewegliche Schienen, die um das Knie geschnallt werden. Orthesen werden zur vorübergehenden kompletten oder anteiligen Ruhigstellung verordnet. Einsatzgebiete sind unter anderem Band-, Meniskus- und Kniescheibenverletzungen und Training nach überstandener Bandverletzung oder einer Knieoperation aus anderem Anlass. Verfügbar sind verschiedenste Modelle, reine Rahmenkonstruktionen mit einem Metall-Winkelgelenk und ausgesparter Kniescheibe, oder Ausführungen mit Kniekehlenpolster und Kniescheibenführung.

- Stützbandage

Bei leichteren Knieproblemen genügen meist hochwertige, stützende Bandagen. Das sind Hülsen aus elastischem Strickmaterial mit anatomischer Passform und besonderer Führung der Kniescheibe über ein Polster (Pelotte) oder ähnliches. Sie üben einen dosierten Druck oder Massage-Effekt auf das Gewebe aus. Bei Bewegungen entlasten sie das Kniegelenk und können Schmerzen lindern.

- Schuhzurichtungen, Einlagen

Durch Einlagen in den Schuhen können die Gelenke unterstützt werden. Die Gehfähigkeit und Standfestigkeit können sich dadurch verbessern. Möglich ist es auch, sich die eigenen Schuhe von Orthopädieschuhmacherinnen oder -schuhmachern zurichten zu lassen, also bearbeiten zu lassen. Zusätzlich ist aber immer die Übungsbehandlung wichtig, um die Muskulatur, die das Knie führt, zu kräftigen und das Knie zu stabilisieren.

- Medikamente

Häufig setzen die Ärztinnen und Ärzte sogenannte nicht steroidale, kortisonfreie Antirheumatika ein. Die Medikamente wirken entzündungshemmend und schmerzlindernd. Sie können als Tabletten oder als Salbe, Gele, Pflaster oder Spray angewandt werden. Spritzen ins Gelenk können Arzneistoffe wie Kortison direkt vor Ort wirken lassen. Sind Erkrankungen wie Rheuma oder Infektionen der Grund für die Knieschmerzen, kommen weitere Medikamente zum Einsatz.Eine andere Möglichkeit ist, Entzündungshemmer wie Kortison direkt in das Gelenk zu spritzen. Bei Arthrose zum Beispiel zeigen aktuelle Studien jedoch keinen Nutzen.

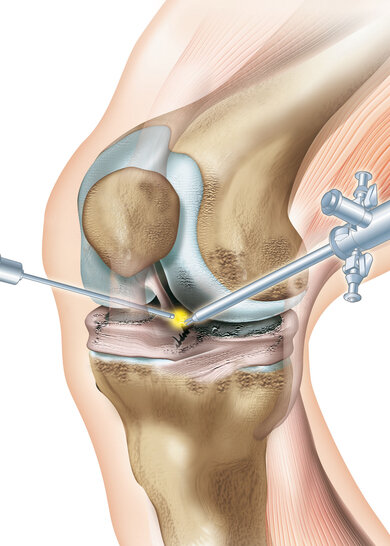

Knie-Operation

In manchen Fällen muss operiert werden. Oft können die Mediziner aber die sogenannte Schlüsselchirurgie einsetzen. Das ist eine minimal invasive Technik mit nur millimetergroßen Schnitten. Der Verletzungsgrad ist bei dieser Technik normalerweise deutlich geringer, der Eingriff geht schneller, ist häufig ambulant möglich und der Heilungsprozess ist kürzer. Über eine minimal invasive Gelenkspiegelung (Arthroskopie) sind zum Beispiel die Naht eines gerissenen Bandes oder dessen Ersatz (Bandplastik) möglich, die Reparatur von Meniskusrissen oder Entfernen von gerissenen, sich einklemmenden Meniskusteilen, Entfernen eines freien Gelenkkörpers, entzündeter Kapselfalten, Anheften eines abgelösten Knorpelstückchens, Knorpelzellverpflanzung oder die Knorpel-Knochentransplantation.

In den meisten Fällen, in denen ein Knie operiert werden muss, reicht eine Schlüsselloch-OP.

© W&B/Szczesny

Wird eine Vollprothese nötig oder müssen Gelenkfehlstellungen korrigiert oder Gelenkversteifungen durchgeführt werden, dann kommt man nicht um eine klassische offene Knieoperation herum.

Hinweis: Da sich die Operationstechniken – einschließlich computergestützter Techniken und Roboternavigation beim Operieren – ständig weiterentwickeln, sind Aussagen darüber, was als Standard gilt, schnell veraltet und daher in diesem Beitrag nicht möglich.

Wie kann ich Knieschmerzen vorbeugen?

Ob mit noch gesunden oder schon angeschlagenen Knien: Ein knie-freundlicher Alltag kommt Ihnen in jedem Fall zugute.

Übergewicht vermeiden

Die Kniegelenke sind für normale Gewichtsbelastungen und nicht für Übergewicht ausgelegt. Orientierung, wo Sie gewichtsmäßig gerade liegen und was Ihr Ziel sein könnte, gibt zum einen der Körper-Massen-Index (Body-Mass-Index, kurz BMI). Dieser ergibt sich aus der Formel: Das Gewicht in Kilogramm wird durch das Quadrat der Körpergröße in Metern geteilt. Nach Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Menschen mit einem BMI von 18,5 bis 24,9 normalgewichtig. Auch der Taillenumfang ist ein Anhaltspunkt: Er sollte bei Männern nicht über 102 Zentimeter, bei Frauen nicht über 88 Zentimeter liegen.

Beugen und Verdrehen in X- oder O-Richtung vermeiden

Das Knie ist nicht dafür ausgelegt, gut mit verschränkten Beinen oder auf den Fersen zu sitzen. Wer täglich längere Zeit im Schneidersitz meditiert, Yoga, Qigong oder ähnliches praktiziert, sollte prüfen, wie er oder sie dabei den Druck von den Knien nehmen kann. Beim Fersensitz hilft zum Beispiel ein zwischen Füße und Knie platziertes, ausreichend großes Sitzkissen. Es gibt sicher auch noch andere Lösungen. Besprechen Sie das am besten mit Ihrem Trainer oder Ihrer Trainerin.

Kein ständiges Hocken

Versuchen Sie, wann immer möglich, alternative Körperhaltungen einzunehmen oder Hilfsmittel anzuwenden, die Hocken überflüssig machen.

Nichts Schweres tragen

Suchen Sie sich Helferinnen oder Helfer. Vermeiden Sie vor allem Dauerbelastungen.

Schuhe mit hohen Absätzen nur selten tragen

High-Heels verlagern den Körperschwerpunkt nach vorne. Sie belasten das Kreuz und die Knie: Das Kreuz wird zum Hohlkreuz, als Ausgleich gehen die Knie zu sehr in Beugestellung. Das bedeutet vermehrten Druck in den Kniegelenken. Außerdem kann das Tragen von Schuhen mit hohen Absätzen Krampfadern begünstigen.

Kniefreundlicher Sport

Ideal für die Knie sind passende Gymnastikübungen und Wassergymnastik (Aqua-Gym), Rückenschwimmen, Radfahren und Walking. Joggen ist bedingt geeignet, Bergwandern ungünstig, wenn es stramm bergab geht. Reiten, Ski alpin, vor allem auf der Buckelpiste und am Steilhang, Snowboardfahren, Kontaktsport wie Fußball und die meisten Sprungsportarten strapazieren die Knie.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.

Quellen:

- Pschyrembel online: Kniegelenk. Online: https://www.pschyrembel.de/... (Abgerufen am 07.03.2024)

- Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden: Das normale Kniegelenk. Online: https://www.uniklinikum-dresden.de/... (Abgerufen am 07.03.2024)

- D. Jobst - Universitätsklinikum Bonn Inst. für Hausarztmedizin, Bonn, Deutschland; M. Mücke - Universitätsklinikum Bonn Inst. für Hausarztmedizin, Bonn, Deutschland : S1-Leitlinie „Knieschmerzen bei Arthrosezeichen“ . In: GMS German Medical Science: 26.08.2015, https://doi.org/...