Haarausfall: Ursachen, Diagnostik und Therapie

Jeder Mensch geht unterschiedlich mit Haarausfall um. Manche kommen sehr gut damit klar, andere belastet er stark.

© Shutterstock/stockfour

Was versteht man unter Haarausfall?

Jeder Mensch verliert natürlicherweise Haare. Jedes Haar hat nur eine begrenzte Lebensdauer: Es hört irgendwann auf zu wachsen, fällt aus und ein neues wächst nach.

Pro Tag gehen üblicherweise bis zu 100 Haare verloren. Es ist also normal, wenn man vereinzelt Haare auf dem Kopfkissen entdeckt, im Waschbecken oder in der Haarbürste.

Haarausfall als „Krankheitszeichen“

Von Haarausfall sprechen Ärztinnen und Ärzte, wenn:

- täglich mehr als 100 Haare verloren gehen

- die Haare über einige Wochen hinweg ausfallen, aber nicht nachwachsen oder sich einzelne haarlose Stellen bilden

Haarausfall kann zur Haarlosigkeit führen. Ärztinnen und Ärzte sprechen dann von Alopezie oder Alopecia.

Können die ausgefallenen Haare nachwachsen?

Je nach Form des Haarausfalls, kann der Haarverlust nur vorübergehend sein oder dauerhaft bestehen.

Medizinerinnen und Mediziner benutzen oft die Begriffe nicht vernarbend und vernarbend, um die Wachstumsfähigkeit zu beschreiben.

Ist Haarausfall vernarbend, bedeutet das, dass die Haare nicht nachwachsen können. Die Bezeichnung nicht vernarbend weist darauf hin, dass die Haare im Prinzip fähig sind nachzuwachsen.

An wen kann ich mich bei Haarausfall wenden?

Wer Haarausfall abklären lassen möchte, wendet sich zunächst am besten an eine hausärztliche Praxis.

Je nach Form und Schwere des Haarausfalls und möglicher bestehender Begleitsymptome kann der Hausarzt oder die Hausärztin Sie an eine fachärztliche Praxis überweisen.

Welche Formen von Haarausfall gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Haarausfall:

Anlagebedingter Haarausfall (Androgenetische Alopezie)

Diese Form ist genetisch bedingt und entsteht durch den Einfluss männlicher Geschlechtshormone. Sie betrifft rund 80 Prozent aller Männer und 40 Prozent aller Frauen über 70 Jahre.

Je nach Geschlecht, fallen die Haare in charakteristischer Weise aus. Bei Männern bilden sich „Geheimratsecken“ und eine Stirnglatze; bei Frauen lichtet sich das Haar verstärkt entlang des Scheitels.

Es gibt Medikamente, die den Haarausfall stoppen können. Mitunter kommt eine Haartransplantation infrage.

Kreisrunder Haarausfall (Alopecia areata)

Hier bilden sich runde kahle Stellen im Kopfhaar, die wie ausgestanzt wirken. Solch ein Haarausfall betrifft manchmal auch den Bart, die Augenbrauen oder die Körperbehaarung.

Kreisrunder Haarausfall kann in jedem Alter auftreten, beginnt aber oft bereits im Kindes- und jungen Erwachsenenalter.

Häufig wachsen die Haare mit der Zeit von allein nach. Manchmal fallen sie erneut aus. Selten passiert es, dass die Haare vollständig und dauerhaft ausfallen.

Medikamente können den Haarausfall mildern. Heilen lässt er sich nicht.

Diffuser Haarausfall

Davon spricht man, wenn über den Kopf verteilt mehr Haare als gewöhnlich ausfallen. Die Haare dünnen dabei aus, sodass die Kopfhaut stärker durchschimmert. Kahle Stellen entstehen nicht.

Häufig gibt es einen Auslöser für den Haarausfall. Diese können zum Beispiel psychischer und hormoneller Natur sein oder mit der Ernährung und Erkrankungen zusammenhängen.

Findet man den Auslöser und kann ihn beheben, wachsen die Haare in der Regel nach.

Spezielle Formen

Herdförmiger Haarausfall nach Infektionen der Haut. auch postinfektiöse Alopezie genannt. Sie äußert sich durch kahle Stellen am Kopf oder anderen behaarten Körperteilen, mitunter begleitet von Juckreiz oder Schmerzen. Mögliche Ursachen sind Pilzinfektionen, eitrige Haarbalgentzündungen, Borkenflechte (Impetigo contagiosa), Wundrose (Erysipel), Gürtelrose, Syphilis.

Haarausfall durch Zug und Druck. Trägt man regelmäßig einen stramm gebundenen Pferdeschwanz oder fest geflochtene Zöpfe, entsteht Druck auf die Haarbälge (Haarfollikel). Das kann dazu führen, dass die Haare an den Schläfen und im Scheitelbereich ausdünnen. In schweren Fällen kann das Haar dauerhaft verloren gehen.

Haarausfall durch zwanghaftes Herausreißen. medizinisch Trichotillomanie genannt. Betroffene reißen sich impulshaft die Haare aus. Es entstehen dabei ungewöhnliche Muster von abgebrochenen Haaren unterschiedlicher Länge. Dahinter steckt eine psychische Störung. Ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin ist sinnvoll.

Angeborene „Geheimratsecken“. Ärztinnen und Ärzte sprechen hier von dreiecksförmiger Alopezie. Kennzeichnend sind münzgroße, haarlose Bereiche. Sie treten meist einseitig an der Haargrenze im Schläfenbereich auf.

Lose Anagenhaar-Syndrom. Seltene diffuse Haarwuchsstörung bei kleinen Kindern, vorwiegend bei blonden Mädchen. Die Haare lassen sich leicht und schmerzlos zupfen, wachsen aber schnell nach. Mit zunehmendem Alter bessert sich der Haarausfall.

Haarausfall mit Vernarbungen. Das bedeutet, dass die ausgefallenen Haare nicht mehr nachwachsen. Der Haarverlust ist also dauerhaft.

- Dazu zählen Lichen planopilaris (LPP) und die frontal fibrosierende Alopezie (FFA). Hier entwickelt sich eine Knötchenflechte im Bereich der Haarfollikel. Diese entzünden sich und verhornen, was zu bleibendem Haarausfall führt. Begleitend können Symptome auftreten wie Juckreiz und Brennen.

- Ebenfalls mit vernarbendem Haarausfall einhergehen können eitrige Entzündungen der Haarfollikel (Folliculitis decalvans), Pilzinfektionen der Kopfhaut (Tinea capitis), Hauterkrankungen wie der chronisch-diskoide Lupus erythematodes oder schwere Akne.

- Eine seltene Sonderform des vernarbenden Haarausfalls ist die Pseudopelade Brocq oder Alopecia atrophicans. Hier entstehen weiche, unregelmäßig begrenzte haarlose Stellen auf dem Kopf. Die Haarfollikel sind nicht entzündet und verhornt.

Selten kommt es bei Kindern zu einer Störung des Haarwuchstums: Die Haare sind fein und lose; beim Kämmen fallen sie leicht aus.

© istock/Robertobinetti70

Was sind die Ursachen für Haarausfall?

Die möglichen Ursachen für Haarausfall sind vielfältig. Sie reichen von Fehlern bei der Haarpflege, über bestimmte Erkrankungen bis hin zur Einnahme von Medikamenten und manchen Krebstherapien.

Nährstoffmangel, Stress, Vererbung und Hormone spielen bei Haarausfall ebenfalls eine Rolle.

Manchmal kann es sein, dass sich keine Ursache für den Haarausfall finden lässt.

Pflegefehler

Zu viel oder falsche Pflege strapazieren und schädigen die Haare. Intensives heißes Fönen, häufiges Bleichen oder Dauerwellen setzen den Haaren zu. Wer regelmäßig zum Lockenstab greift, tut seinen Haaren ebenfalls nichts Gutes. All das kann dazu führen, dass das Haar spröde aussieht oder verstärkt abbricht.

Erkrankungen

Es gibt verschiedene Erkrankungen, die mit Haarausfall in Verbindung stehen, zum Beispiel:

- Autoimmunerkrankungen. Kreisrunder Haarausfall tritt oft zusammen mit einer Autoimmunerkrankung auf, zum Beispiel mit Lupus erythematodes, Schuppenflechte oder Hashimoto-Thyreoiditis. Bei diesen Krankheiten reagiert das Immunsystem überempfindlich: Es greift gesundes Gewebe an und zerstört es.

- Infektiöse und entzündliche Erkrankungen der Kopfhaut. Dazu gehören Kopfpilz (Tinea capitis), bakterielle Infektionen wie eine Haarbalgentzündung und Entzündungen der Kopfhaut wie das seborrhoische Ekzem.

- fieberhafte Infektionskrankheiten. Bei Viruserkrankungen wie Grippe und Covid-19 kann diffuser Haarausfall als Folge der Infektion auftreten.

- Erkrankungen des Hormonsystems. Dazu zählen zum Beispiel die Überfunktion und die Unterfunktion der Schilddrüse.

- chronische Erkrankungen. zum Beispiel der Leber oder des blutbildenden Systems.

- Vergiftungen. etwa mit Schwermetallen wie Thallium oder Kadmium.

Einnahme von Medikamenten

Manchmal tritt diffuser Haarausfall als Nebenwirkung von Medikamenten auf. Besteht der Verdacht, ist es wichtig, dies ärztlich abklären zu lassen. Die Ärztin oder der Arzt prüft dann, ob es ein geeignetes alternatives Präparat gibt. Auf keinen Fall sollte man das Medikament eigenmächtig absetzen.

Therapien bei Krebs

Krebsbehandlungen können ebenfalls mit Haarausfall einhergehen, insbesondere Chemotherapien. Neben dem Kopfhaar betrifft dies meist auch Wimpern, Augenbrauen und Schambehaarung. Ist die Behandlung beendet, wachsen die Haare üblicherweise allmählich wieder nach.

Nährstoffmangel

Mitunter führt ein Mangel an Mineralstoffen wie Eisen oder Zink zu Haarausfall. Ist dieser zum Beispiel bedingt durch eine Diät, ist es sinnvoll, auf eine ausgewogene Ernährung umzustellen. Steckt eine krankhafte Unterversorgung dahinter, kann die Ärztin oder der Arzt das feststellen und entsprechende Präparate verschreiben.

Hormone

Veränderungen im Hormonhaushalt können Haarausfall begünstigen. So lösen zum Beispiel Ereignisse wie Geburt, Wechseljahre oder das Absetzen hormoneller Verhütungsmittel diffusen Haarausfall aus.

Bei der Entstehung von anlagebedingtem Haarausfall spielen männliche Geschlechtshormone eine wichtige Rolle – insbesondere das Hormon Dihydrotestosteron (DHT). Das ist ein Abkömmling des Testosterons.

Vererbung

Der anlagebedingte Haarausfall ist genetisch bedingt und wird häufig vererbt. Bei vielen jungen Männern mit anlagebedingtem Haarausfall ist der Vater ebenfalls betroffen. Auch kreisrunder Haarausfall kommt mitunter gehäuft in der Familie vor.

Stress

Akute Stress-Situationen werden ebenfalls als Auslöser angesehen. So können zum Beispiel Verletzungen, Operationen und emotionale Belastungen zu diffusem Haarausfall führen.

Auf die Menge kommt es an: Ein Haarverlust von bis zu 100 Haaren am Tag ist normal.

© nuzza11 - stock.adobe.com

Gibt es wirksame Behandlungen gegen Haarausfall?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Haarausfall zu behandeln. Die Art der Therapie hängt von der Form und Schwere des Haarausfalls ab.

Maßgebend ist zudem, wie stark der Haarausfall emotional belastet und die Lebensqualität beeinträchtigt.

Kosmetische Maßnahmen

Alle Formen von Haarausfall lassen sich kosmetisch verbergen (kaschieren).

- Manche Menschen fühlen sich wohler, wenn sie eine Perücke oder ein Haarteil tragen.

- Andere versuchen, mit speziellen Frisuren oder Haare färben, den Ausfall zu kaschieren.

- Sind Augenbrauen und Wimpern vom Haarausfall betroffen, kann man über das Tragen künstlicher Wimpern, dem Nachzeichnen von Augenbrauen oder Permanent-Make-up nachdenken. Selbsthilfegruppen etwa bieten Kosmetikkurse und geben Schminkanleitungen heraus.

Medikamente

- Minoxidil und Finasterid. Bei Frauen mit anlagebedingtem Haarausfall (androgenetische Alopezie) kommen Präparate mit dem Wirkstoff Minoxidil infrage, bei Männern zusätzlich mit dem Wirkstoff Finasterid. Minoxidil gibt es zum Aufragen auf die Haut; Finasterid auch als Tabletten.

- Kortison. Kreisrunder Haarausfall (Alopecia areata) wird meist mit entzündungshemmend wirkendem Kortison behandelt. In der Regel wird das Medikament äußerlich auf die kahlen Stellen aufgetragen. Man kann es aber auch in die Haut spritzen oder als Tabletten nehmen.

Andere medizinische Maßnahmen

- Haartransplantation. Die Verpflanzung von Eigenhaar findet bei Menschen mit anlagebedingtem Haarausfall Einsatz. Bei anderen Formen von Haarausfall eignet sie sich nicht.

- Reiz- und Immuntherapien. Sie dienen gewissermaßen dazu, das Immunsystem bei Menschen mit kreisrundem Haarausfall „umzulenken“. Ziel ist es, Entzündungen an den Haarwurzeln zu stoppen, sodass sich diese erholen und nachwachsen können.

Psychotherapeutische Betreuung

Für manche Menschen ist Haarausfall ein einschneidendes Erlebnis, das emotional stark belastet. Mitunter entwickeln sie psychische Probleme wie Ängstlichkeit und Depressivität.

Zudem kann es vorkommen, dass Betroffene sozial ausgegrenzt oder gemoppt werden. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist das Risiko groß.

Sich an eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten zu wenden, kann dann sehr hilfreich sein.

Um die Ursachen für Haarausfall abzuklären, ist ein Besuch in der hausärztlichen Praxis sinnvoll.

© javiindy - stock.adobe.com

Wie kann der Arzt oder die Ärztin Haarausfall feststellen?

Um Haarausfall zu diagnostizieren, ist ein ausführliches Gespräch wichtig. Daneben genügt es häufig schon, das Muster des Haarausfalls zu prüfen und die Kopfhaut zu betrachten.

Ärztliches Gespräch

Hier geht es unter anderem darum zu ermitteln:

- wann der Haarausfall eingesetzt hat, wie lange er bereits anhält und ob er voranschreitet

- ob weitere Symptome wie Schmerzen und Juckreiz bestehen

- ob und welche Medikamente man einnimmt

- ob man andere Erkrankungen hat und es Haarausfall in der Familie gibt

- wie die Ernährungsgewohnheiten aussehen

- in welcher Lebensphase und welchen Lebensumständen man sich befindet

- ob man kürzlich ein Kind geboren hat, operiert wurde oder Umweltbelastungen ausgesetzt war

- wie die Haare gepflegt und frisiert werden

Äußerliche Untersuchung der Kopfhaut

Mithilfe eines Auflichtmikroskops (Dermatoskop) kann sich die Ärztin der der Arzt die Kopfhaut stark vergrößert anschauen.

So lässt sich zum Beispiel erkennen, ob es an den haarlosen Stellen noch Poren der Haarbälge (Haarfollikel) gibt. Ist das der Fall, deutet das darauf hin, dass die Haare wieder nachwachsen können.

Zudem lassen sich Zeichen für eine mögliche Erkrankung der Kopfhaut finden.

Weiterführende Untersuchungen

Darüber hinaus gibt es weitere Tests und Laboruntersuchungen, die Hinweise zur Form des Haarausfalls und deren Ursachen liefern.

- Untersuchung von Nägeln und Körperhaar. Manche Formen von Haarausfall wie Alopecia areata können mit Veränderungen an Nägeln und Körperhaar einhergehen.

- Zupftest. Durch leichtes, schmerzloses Zupfen lässt sich herausfinden, ob es sich um aktiven Haarausfall handelt. Der Arzt oder die Ärztin zieht dafür beispielsweise an etwa 50 Haaren gleichzeitig. Bleiben nach dem Ziehen mehr als 5 lose Haare übrig, ist das ein Hinweis, dass die Haare aktiv ausfallen.

- Erregerkultur. Die Ärztin oder der Arzt kann einen Abstrich von Haaren oder Haarstümpfen nehmen, um diesen auf Krankheitserreger zu untersuchen. Das dient dazu, eine mögliche Pilz-Erkrankung oder eine bakterielle Infektion der Kopfhaut nachzuweisen.

- Gewebeprobe aus der Kopfhaut. Selten ist die Entnahme von Gewebe aus der Kopfhaut notwendig. Solch eine Biopsie der Kopfhaut erfolgt unter örtlicher Betäubung, manchmal in spezialisierten Zentren.

- Blut-Tests. Sie helfen weiter, wenn der Verdacht besteht, dass Erkrankungen oder Mangelerscheinungen hinter dem Haarausfall stecken. So kann die Menge an Eisen und Schilddrüsenhormonen im Blut weiteren Aufschluss geben. Misst man erhöhte Entzündungswerte, kann dies auf eine Infektion hinweisen.

- Mikroskopie der Haarwurzeln (Trichogramm). Damit prüft man, wie viele Haare sich im Wachstum befinden und wie viele aufgehört haben zu wachsen. Dafür wird eine bestimmte Anzahl an Haaren ausgezupft. Mit dem Trichogramm lässt sich einschätzen, wie hoch der Haarverlust sein wird und wie wahrscheinlich die Haare nachwachsen. Zudem kann man die Haarwurzeln auf Schäden untersuchen.

- Phototrichogramm und Trichoscan. Hier werden kleine Haarareale rasiert und angefärbt, ohne die Haare auszupfen zu müssen. Die angefärbten Bereiche werden direkt nach dem Rasieren und einige Tage später fotografiert. Ein Vorher-Nachher-Vergleich erlaubt es dann, das Wachstumspotenzial genauer einzuschätzen. Schäden an den Haarwurzeln lassen sich damit nicht beurteilen. Erkundigen Sie sich vor der Untersuchung, ob Ihre Krankenkasse die Kosten dafür übernimmt.

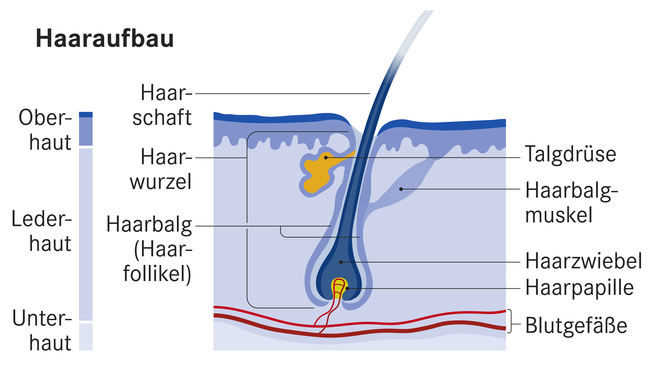

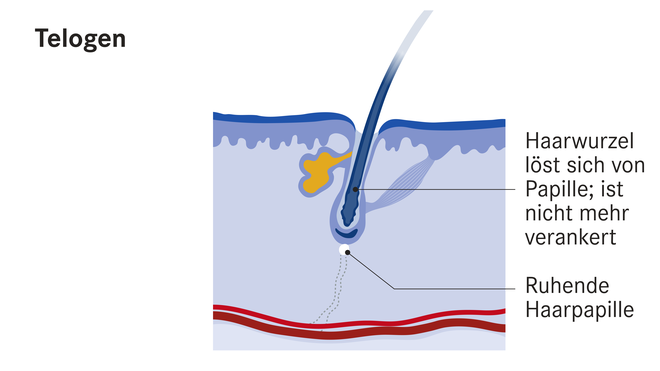

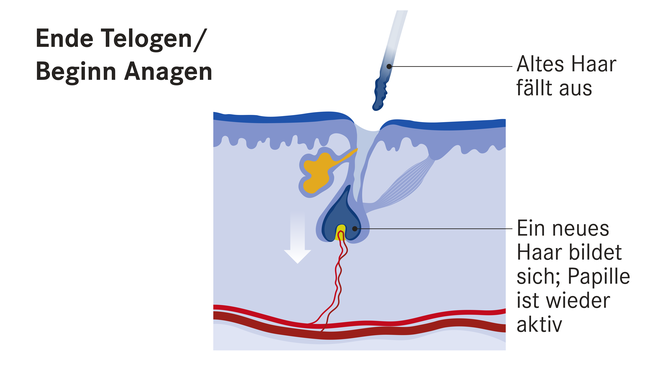

Wie wächst das Haar normalerweise?

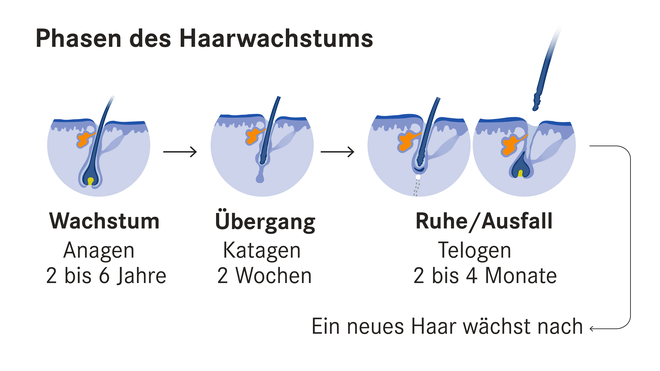

Jedes Kopf-Haar durchläuft einen Zyklus (Kreislauf) mit drei verschiedenen Stadien, bevor es ausfällt:

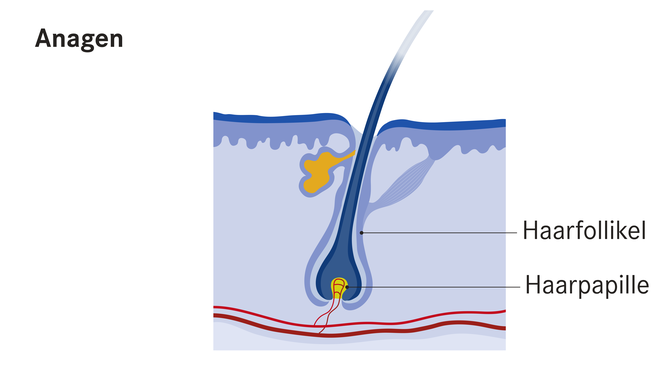

- Wachstumsphase. medizinisch Anagen genannt. Normalerweise befinden sich circa 90 Prozent der Haare in dieser Phase. Sie dauert zwischen zwei und sechs Jahren. In dieser Zeit wächst das Haar um ungefähr einen Zentimeter pro Monat.

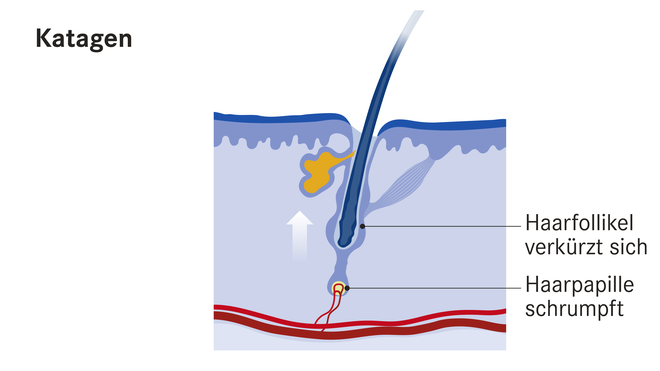

- Übergangsphase. medizinisch Katagen genannt. In dieser Phase stellt das Haar sein Wachstum ein. Sie dauert etwa zwei Wochen. Weniger als ein Prozent aller Haare befinden sich im Übergang.

- Ruhephase. medizinisch Telogen genannt. In dieser Phase befinden sich ungefähr 10 Prozent aller Haare. Das Haarwachstum ruht für circa zwei bis vier Monate. Dann wächst ein neues Haar nach und das alte wird „abgestoßen“. Pro Tag fallen üblicherweise bis zu 100 Haare aus.

Wichtiger Hinweis

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.

Quellen:

- Bergfeld W: Telogen effluvium. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc: https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 05.10.2023)

- Kanti V, Messenger A, Dobos G et al: Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men – short version. In: J Eur Acad Dermatol Venereol 01.01.2018, 23-1: 11-22

- Messenger AG: Alopecia areata: Clinical manifestations and diagnosis. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc: https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 05.10.2023)

- Wolff H, Fischer TW, Blume-Peytavi U: Diagnostik und Therapie von Haar- und Kopfhauterkrankungen. In: Dtsch Arztebl Int: 27.05.2016, https://doi.org/...

- Shapiro J, Hordinsky M: Evaluation and diagnosis of hair loss. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc: https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 26.10.2023)