Anlagebedingter Haarausfall betrifft Männer und Frauen

Bei Frauen mit anlagebedingtem Haarausfall lichtet sich das Haar typischerweise entlang des Scheitels.

© Shutterstock / Kolabava Nadzeya

Was ist anlagebedingter Haarausfall?

Anlagebedingter Haarausfall, auch androgenetische Alopezie genannt, ist die häufigste Form von Haarausfall. Er betrifft sowohl Männer als Frauen.

Erste Anzeichen des Haarausfalls können sich bereits im Teenageralter bemerkbar machen. Mit zunehmendem Alter zeigt er sich verstärkt, bei Frauen insbesondere nach den Wechseljahren.

Haarausfall wird vererbt

Fachleute betrachten die androgenetische Alopezie als erbliche Störung. Studien zufolge entwickeln junge Männer, deren Väter kahlköpfig sind, viel wahrscheinlicher Haarausfall als Männer, deren Väter nicht kahlköpfig sind.

An der Vererbung sind mehrere Gene beteiligt. Wie genau der anlagebedingte Haarausfall vererbt wird, ist bei Männern besser untersucht als bei Frauen.

Haare fallen an bestimmten Stellen aus

Kennzeichnend für anlagebedingten Haarausfall ist, dass die Haare fortschreitend in einer Art Muster ausgehen. Bei Männern beginnt der Haarausfall an den Schläfen und oben am Hinterkopf, bei Frauen am Scheitel.

Woran erkennt man anlagebedingten Haarausfall?

Beim anlagebedingten Haarausfall gehen die Haare in bestimmter Art und Weise verloren. Je nach Geschlecht unterscheidet sich das Muster.

Die Haare fallen zudem langsam und fortschreitend aus, ohne Beschwerden zu machen. Dabei können sich Phasen mit verstärktem Haarausfall und Phasen ohne Ausfall ablösen.

Um die Diagnose zu sichern, untersuchen Ärztinnen und Ärzte die Kopfhaut mit einem Auflichtmikroskop (Dermatoskop). Damit lassen sich die Haarwurzeln genauer betrachten, die sich bei manchen Menschen mit anlagebedingtem Haarausfall komplett zurückbilden.

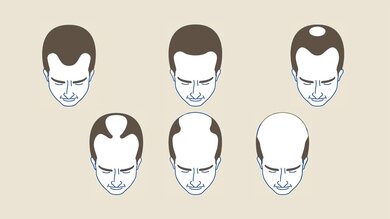

Muster des Haarausausfalls bei Männern

Zunächst lichten sich die Haare an den Schläfen und an der Stirn. Es bilden sich „Geheimratsecken“ und später eine Stirnglatze.

Dann fallen die Haare am oberen Hinterkopf aus, wodurch eine Scheitelglatze entsteht. Diese hat die Form einer Tonsur, wie sie sich früher katholische Mönche rasiert haben.

Stirn- und Scheitelglatze vergrößern sich allmählich und fließen zusammen, bis der gesamte Kopf kahl ist und nur noch am unteren Hinterkopf und den Schläfen ein Haarkranz übrigbleibt.

Bei manchen Männern weicht der Haarausfall vom klassischen Muster ab: Er ähnelt dann eher dem Muster bei Frauen.

Anlagebedingter Haarausfall beim Mann: Erst bilden sich „Geheimratsecken“ und eine „Tonsur“. Später kann sich eine Glatze entwickeln.

© W&B/Jörg Neisel

Muster des Haarausausfalls bei Frauen

Bei den meisten Frauen mit anlagebedingtem Haarausfall lichtet sich das Haar am Scheitel.

Bei manchen ist dies mit einem verstärkten Haarausfall um den Scheitel herum verbunden.

In Einzelfällen ist der Haarausfall so stark ausgeprägt, dass sich eine Scheitelglatze bildet und die Haare an der Stirn ausfallen – ähnlich wie bei Männern.

Anlagebedingter Haarausfall bei Frauen: Er äußert sich durch Haarverlust am Scheitel. Dieser ist mitunter so stark ausgeprägt, dass sich eine Glatze bildet.

© W&B/Jörg Neisel

Wie entsteht anlagebedingter Haarausfall?

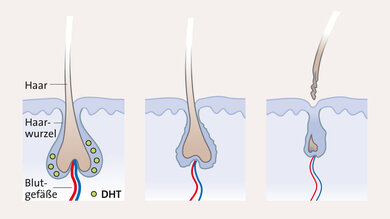

Bei der Entstehung von anlagebedingtem Haarausfall spielt das männliche Geschlechtshormon Dihydrotestosteron (DHT) eine entscheidende Rolle. Häufig reagieren die Haarwurzeln bei betroffenen Personen empfindlicher auf dieses Hormon.

In der Folge verkürzt sich die Wachstumsphase der Haare: Sie leben kürzer, fallen rascher aus und werden von Mal zu Mal dünner, bis nur noch ein kleines Flaumhaar übrigbleibt.

Manchmal bildet sich das Haar und die Wurzel komplett zurück. Medizinerinnen und Mediziner bezeichnen diesen Prozess als Miniaturisierung.

Bei Frauen mit anlagebedingtem Haarausfall sind neben DHT weitere Hormone beteiligt – insbesondere, wenn der Haarausfall spät einsetzt.

Das weibliche Geschlechtshormon Östrogen fördert das Haarwachstum und wirkt so vermutlich Haarausfall entgegen. Nimmt die Menge von Östrogen ab – etwa nach den Wechseljahren – geht die vermutete Schutzwirkung verloren.

Was ist DHT?

Männliche Geschlechtshormone werden unter dem Begriff Androgene zusammengefasst. Dazu zählt zum Beispiel Testosteron. DHT (Dihydrotestosteron) ist ein Abkömmling des Testosterons.

DHT wird aus Testosteron mithilfe des Enzyms 5-alpha-Reduktase gebildet. Ist die Aktivität des Enzyms erhöht, bildet der Körper vermehrt DHT. Es kann auch sein, dass das Enzym normal aktiv ist, aber die Haarwurzeln empfindlicher auf das vorhandene DHT reagieren. Beides führt dazu, dass die Haare aufhören zu wachsen und ausfallen.

Der Einfluss von DHT ist auch der Grund, warum man bei anlagebedingtem Haarausfall von androgenetischer Alopezie spricht.

Bei Menschen mit anlagebedingten Haarausfall ist der Einfluss des Hormons Dihydrotestosteron (DHT) auf die Haarwurzel erhöht. DHT bewirkt, dass die Haare aufhören zu wachsen und ausfallen.

© W&B/Ulrike Möhle

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei anlagebedingtem Haarausfall?

Medizinisch gesehen, ist es nicht notwendig, anlagebedingten Haarausfall zu behandeln – vor allem, wenn man gut damit zurechtkommt.

Belastet einen der Haarausfall und mindert die Lebensqualität, sind verschiedene Behandlungsmöglichkeiten verfügbar.

Es gibt Medikamente, mit denen sich der Haarverlust verringern oder stoppen lässt. Der Wirkstoff Minoxidil ist für Frauen und Männer geeignet. Bei Männern kommt zusätzlich der Wirkstoff Finasterid zum Einsatz.

Unter bestimmten Umständen kann eine Verpflanzung (Transplantation) von Eigenhaar infrage kommen. Bei Menschen mit leicht ausgeprägtem anlagebedingtem Haarausfall, ist solch ein Eingriff meist nicht nötig.

Behandlung mit Minoxidil

Präparate mit Minoxidil gibt es als Lösung, Spray oder Schaum für den Kopf in unterschiedlichen Dosierungen. Man bekommt die Medikamente rezeptfrei in der Apotheke.

Besonders gut wirkt Minoxidil an Haarstellen, an denen noch Haare in der Nähe wachsen. Bis sich ein Behandlungserfolg zeigt, ist Geduld gefragt. Erste Effekte sind frühestens nach vier bis sechs Monaten erkennbar, manchmal erst später.

In den ersten Monaten der Behandlung sollte man darauf gefasst sein, dass verstärkt Haare ausfallen. Das ist aber als gutes Zeichen zu werten. Denn die ausfallenden Haare machen Platz für die Haare, die nachwachsen.

Unterbricht man allerdings die Anwendung, fallen die nachgewachsenen Haare wieder aus.

Wie Minoxidil genau wirkt, ist bisher unklar. Expertinnen und Experten vermuten, dass Minoxidil die Blutgefäße weitet und so die Durchblutung anregt. Das kann das Haarwachstum fördern.

Behandlung mit Finasterid

Den Wirkstoff Finasterid gibt es als Tabletten zum Einnehmen und als Spray. Ärztinnen und Ärzte verschreiben ihn auf Rezept.

Finasterid bewirkt, dass der Körper weniger Dihydrotestosteron (DHT) bildet. DHT ist ein Abkömmling des männlichen Geschlechtshormons Testosteron.

Bei Menschen mit anlagebedingtem Haarausfall kommt DHT teilweise in erhöhten Mengen vor. Der Überschuss an DHT führt dazu, dass sich die Wachstumsphase des Haares verkürzt. In der Folge fallen die Haare rascher aus und werden zunehmend dünner.

Finasterid ist für Männer zwischen 18 und 41 Jahren zugelassen. Für alle anderen Altersgruppen ist die Wirksamkeit nicht belegt.

Bei der Anwendung ist ebenfalls Geduld gefragt. Es dauert einige Monate, bis die Behandlung wirkt. Wenn man die Einnahme unterbricht, setzt der Haarausfall wieder ein.

Unter bestimmten Umständen können Ärztinnen und Ärzte eine kombinierte Behandlung von Finasterid mit Minoxidil erwägen.

Manche Männer mit anlagebedingtem Haarausfall entscheiden sich für die Glatze.

© iStockphoto/SeventyFour

Eigenhaar-Transplantation

Bei anlagebedingtem Haarausfall fallen in der Regel nicht alle Haare aus. Bei vielen Männern zum Beispiel bleibt ein Haarkranz am Hinterkopf stehen. Frauen haben meist noch mehr Haare, die sich als Spenderhaare eignen.

Vorteil der Spenderhaare ist, dass sie nicht empfindlich auf das Hormon DHT reagieren. Verpflanzen Ärztinnen und Ärzte die Haarwurzeln dieser „gesunden“ Haare an lichtere Stellen, bestehen gute Chancen, dass diese am neuen Ort „anwachsen“.

Eine Haarverpflanzung kommt meist infrage, wenn die Behandlung mit Medikamenten nicht ausreichend wirkt oder die betreffende Person stark unter dem Haarverlust leidet.

Der Eingriff erfolgt in der Regel ambulant. Die verpflanzten Haare fallen oft erst einmal aus, um dann neu nachzuwachsen. Bis ein Erfolg zu sehen ist, kann es einige Monate dauern. Das Ergebnis fällt individuell verschieden aus.

Eine Haartransplantation erfordert einen professionellen Umgang mit den verschiedenen Techniken und den persönlichen Wünschen. Den Eingriff sollte man daher speziell ausgebildeten Fachpersonal überlassen.

Andere Behandlungsmöglichkeiten

Häufig werden Behandlungen mit eigenem Blutplasma (PRP-Behandlung) oder Laser angeboten.

Fachgesellschaften empfehlen diese Methoden bisher nicht, da aussagekräftige Studien, etwa zum Nutzen, zur Langzeitwirkung, oder Vergleichsstudien mit den Standardmethoden fehlen.

Gibt es Risiken oder Nebenwirkungen bei den verschiedenen Behandlungsmethoden?

Die Einnahme von Minoxidil oder Finasterid kann unerwünschte Wirkungen hervorrufen. Diese treten meist selten auf und klingen normalerweise nach Ende der Medikamenten-Einnahme wieder ab.

Bei der Verpflanzung von Eigenhaar ist zu bedenken, dass es sich um einen Eingriff handelt. Wie bei anderen Operationen kann sich der behandelte Kopfbereich etwa entzünden, schlecht abheilen oder stärker vernarben als gewünscht.

Einige Nebenwirkungen von Minoxidil

- Allergische Reaktion der Haut auf die Inhaltsstoffe des Präparats sind möglich.

- Die Kopfhaut kann jucken und schuppen.

- Es kann zu einer verstärkten Gesichtsbehaarung kommen, was bei Männern in der Regel weniger problematisch ist als bei Frauen. Normalerweise bilden sich die Haare einige Monate nach dem Ende der Behandlung zurück.

Einige Nebenwirkungen von Finasterid

- Die Einnahme von Finasterid kann die sexuelle Lust bremsen (Libido-Verlust) und zu Erektionsstörungen oder Problemen mit dem Samenerguss (Ejakulationsstörungen) führen. Nach dem Absetzen des Medikaments legt sich das bei den meisten Männern wieder.

- Gelegentlich kann es bei Männern zu einer Gynäkomastie und zu Hodenschmerzen kommen. Bei einer Gynäkomastie vergrößert sich die Brustdrüse auf einer oder beiden Seiten.

- Finasterid kann bestimmte psychische Probleme begünstigen. Wer während der Einnahme depressive Verstimmungen, Gedanken an Selbsttötung (Suizid) oder ähnliche Symptome entwickelt, sollte sich unverzüglich an einen Arzt oder eine Ärztin wenden.

Was kann ich noch tun, wenn mich der Haarausfall belastet?

Viele Frauen und Mädchen mit anlagebedingtem Haarausfall berichten, dass sich der Haarausfall negativ auf ihr psychisches Wohlbefinden und ihre Lebensqualität auswirkt. Manchen Männern geht es ebenfalls so.

Es gibt eine Reihe kosmetischer Maßnahmen, um den Haarausfall zu kaschieren, beispielsweise indem man:

- das Haar speziell stylen lässt

- künstliche Haarfasern nutzt

- Shampoos verwendet, die das Haar voluminöser wirken lassen

- eine Perücke oder ein Haarteil trägt

Können Nahrungsergänzungsmittel oder Hormone bei anlagebedingtem Haarausfall helfen?

Mitunter werden Tinkturen mit dem Arzneistoff Alfatradiol angeboten. Sie sollen die Wirkung von DHT an den Haarwurzeln unterdrücken.

Alfatradiol ist eine Art Doppelgänger des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen. DHT ist ein Abkömmling des männlichen Geschlechtshormons Testosteron, das den Haarausfall fördert. Blockiert man diese Wirkung, kann das den Haarausfall mindern.

Alfatradiol gibt es als Präparate zum Auftragen auf die Haut für Frauen und Männer. Ihr Nutzen ist in Studien aber nicht ausreichend belegt.

Für Behandlungen mit Hormontabletten oder Nahrungsergänzungsmitteln gibt es bislang keine Empfehlungen.

Wichtiger Hinweis

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.

Quellen:

- Kanti V, Messenger A, Dobos G et al: Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men – short version. In: J Eur Acad Dermatol Venereol 01.01.2018, 23-1: 11-22

- Donovan J: Androgenetic alopecia in males: Pathogenesis, clinical features, and diagnosis. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc: https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 05.10.2023)

- Donovan J: Treatment of androgenetic alopecia in men. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc: https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 05.10.2023)

- McMichael A: Female pattern hair loss (androgenetic alopecia in females): Management. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc: https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 05.10.2023)

- McMichael A: Female pattern hair loss (androgenetic alopecia in females): Pathogenesis, clinical features, and diagnosis. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc: https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 05.10.2023)