Geschwollene Beine und Füße: Auslöser, Therapie und Selbsthilfe

Beine hochlegen: Oft hilft das gegen Beinschwellungen nach langem Stehen oder Sitzen. Geschwollene Knöchel oder Beine können aber auch Zeichen einer Krankheit sein.

© istock/E+/Cecilie Arcurs

Wenn wir lange stehen oder sitzen, können die Knöchel minimal anschwellen. Abends sind sie ein bisschen dicker als morgens. Die Schuhe passen schlechter. Die Beine fühlen sich schwerer an.

Beinschwellung: Wann zur Ärztin oder zum Arzt?

Milde Beinschwellungen sind oft nicht gefährlich. In der Regel hilft es, die Beine hochzulegen. Die Schwellung verschwindet. Allerdings: Beine hochlegen ist nicht in jedem Fall ratsam. Schon leichte Symptome können außerdem erste Anzeichen einer Venenschwäche oder einer anderen Krankheit sein, die behandelt werden sollte. Eine ärztliche Untersuchung ist deshalb empfehlenswert.

Die Ärztin oder der Arzt sind spätestens dann gefragt, wenn Beinschwellungen

- plötzlich auftreten

- öfter auftreten

- ausgeprägt sind

- zunehmen

- nicht mehr verschwinden

- nicht nur abends nach einem bewegungsarmen Tag, sondern auch tagsüber auftauchen

- nach einer Verletzung oder einem Unfall auftreten

- weitere Symptome dazukommen, zum Beispiel Hautveränderungen

In der Schwangerschaft kommen geschwollene Füße häufig vor. Oft sind sie harmlos. Es gibt aber auch ernste Auslöser. Deshalb ist eine ärztliche Abklärung ratsam, auf jeden Fall, wenn zusätzliche Beschwerden auftreten, etwa ein erhöhter Blutdruck oder Kopfschmerzen.

Zu welcher Ärztin, zu welchem Arzt?

Außer in Notfällen ist bei Schwellungen an Beinen oder Füßen üblicherweise die hausärztliche Praxis die erste Anlaufstelle. Bei Bedarf kann sie zu einer fachärztlichen Praxis überweisen.

Wie entstehen geschwollene Beine?

Ein- oder beidseitige Schwellungen an Füßen, Knöcheln oder Beinen haben viele mögliche Auslöser.

Häufig entsteht die Schwellung, weil sich vermehrt Flüssigkeit im Gewebe ansammelt. Umgangssprachlich heißt es, jemand hat "Wasser in den Beinen". Der Fachbegriff lautet Ödem. Ödeme kommen an verschiedenen Körperstellen vor, häufig an den Beinen. Diese heißen periphere Ödeme.

Ödeme haben verschiedene Ursachen. Vereinfacht gesagt, können folgende Vorgänge eine Rolle spielen, auch in Kombination:

- Gestörter Blutfluss in Venen oder Arterien

- Gestörter Lymphfluss: Lymphgefäße leiten die Gewebeflüssigkeit – die Lymphe – hin zu den Venen. Ist der Lymphfluss gestört, sammelt sich Flüssigkeit zwischen den Zellen an. Es bildet sich ein Lymph-ödem. Lymphgefäße können zum Beispiel durch Operationen oder eine Bestrahlung geschädigt sein. Auch Übergewicht erhöht das Risiko für ein Lymphödem.

- Entzündung, Verletzung: Kommt es zu einer Infektion oder einer Verletzung am Bein, kann sich verstärkt Flüssigkeit im Gewebe ansammeln.

- Störungen im Eiweiß-, Wasser- oder Mineralhaushalt: Die normale Zusammensetzung des Blutes bewirkt, dass die passende Menge Flüssigkeit in den Blutgefäßen fließt. Verändert sich die Zusammensetzung des Blutes, zum Beispiel der Gehalt an Salzen oder Eiweißstoffen, kann die Flüssigkeitsverteilung durcheinandergeraten. Zum Beispiel tritt mehr Flüssigkeit ins Gewebe über.

Welche Krankheiten können Beinschwellungen verursachen?

Viele Krankheiten können zu Ödemen führen – und damit hinter Schwellungen an Füßen oder Beinen stecken, zum Beispiel:

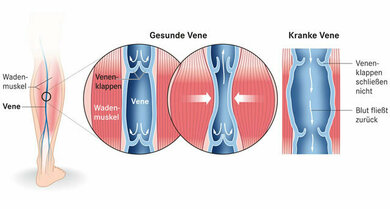

- Venenleiden wie eine Venenschwäche: Das Herz pumpt Blut durch die Arterien zu Organen und Geweben. Von dort fließt es durch die Venen zurück zum Herz. Der Blutfluss von den Füßen zum Herz ist eine besondere Herausforderung. Denn das Blut muss entgegen der Schwerkraft von unten nach oben fließen. Dabei helfen die Wadenmuskeln. Bewegen wir sie, drücken sie von außen auf die Venen, wie eine Pumpe. Der Mechanismus heißt deshalb Muskelpumpe. Außerdem gibt es Klappen in den Venen. Sie verhindern, dass das Blut zurückfließt. Sind die Beinmuskeln inaktiv, weil wir lange sitzen oder stehen, oder sind die Venenklappen undicht, sackt das Blut in den Venen nach unten. Die Flüssigkeit im Gewebe wird nicht ausreichend abtransportiert und sammelt sich an. Zu Krankheiten der Venen gehören unter anderem auch Krampfadern, die Venenthrombose und Venenentzündungen.

© W&B/Jörg Neisel

- Erkrankungen der Lymphgefäße

- Erkrankungen der Arterien: Die Haut ist bei arteriellen Durchblutungsstörungen der Beine oft blass und kalt. Die Beschwerden bessern sich hier nicht durch Hochlagern der Füße, im Gegenteil, sie können sogar stärker werden.

- Infektionen, zum Beispiel ein Erysipel

- Herzschwäche (Herzinsuffizienz): Pumpt das Herz nicht mehr ausreichend, kann sich Blut zurückstauen, ebenso bei Lungenhochdruck.

- Nierenerkrankungen, etwa eine Nierenschwäche

- Lebererkrankung, wie die Leberzirrhose

- Starker Eiweißmangel im Blut: Er kann verschiedene Ursache haben, zum Beispiel Nieren-, Leber- oder Darmerkrankungen, Mangelernährung durch chronische Unterernährung oder Essstörungen.

- Diabetes: Liegen zum Beispiel die Blutzuckerwerte häufig außerhalb des gewünschten Bereichs, kann das Ödeme begünstigen.

- Schlaganfall: Ist ein Bein nach einem Schlaganfall gelähmt, kann sich dort nach einiger Zeit ein Ödem bilden.

- Schilddrüsenstörung: Das sogenannte Myxödem kann bei einer Schilddrüsenunterfunktion oder einer Basedow-Krankheit entstehen. Bei letzterer zeigen sich eventuell Verdickungen über dem Schienbein.

- Deutliches Übergewicht (Adipositas) erhöht das Risiko für Ödeme.

Lipödem als Ursache von Beinschwellungen

Das Lipödem ist eine Krankheit. Oft wird sie lange nicht erkannt. Die Beinschwellung bildet sich dabei nicht durch Flüssigkeit. Es handelt sich um eine anlagebedingte Störung der Fettverteilung. Betroffene haben das Gefühl, nur an den Beinen zuzunehmen. Der Oberkörper bleibt schlank. Meistens schmerzen die Beine. Manchmal sind auch die Arme betroffen.

Weitere Ursachen für geschwollene Beine

Auch Tumore können hinter Beinschwellungen stecken. Lipome fallen manchmal als Verdickung auf.

Nicht zuletzt können die Beine auch durch eine Gewichtszunahme dicker werden. Dann sollte eine Verwechslung mit einem Lipödem ausgeschlossen werden. Bei Übergewicht hilft es in der Regel, auf gesunde Weise abzunehmen.

Nicht immer ist bei einer Beinschwellung eine Ursache feststellbar.

Medikamente als Grund für geschwollene Beine

Schwellungen an Beinen, Knöcheln oder Füßen entstehen manchmal als Nebenwirkung von Arzneimitteln. Beispiele sind bestimmte Blutdrucksenker, etwa Kalziumantagonisten wie Amlodipin, kortisonhaltige Mittel oder Hormonpräparate.

Wer Medikamente einnimmt und geschwollene Füße oder Beine bemerkt, sollte sich an seine Ärztin oder seinen Arzt wenden.

Auch die Anwendung „entwässernder“ Arzneimittel kann in bestimmten Fällen paradoxerweise eine Schwellung auslösen, statt sie zu lindern. Deshalb ist es wichtig, die Therapie genau mit der Ärztin oder dem Arzt abzusprechen.

Geschwollene Beine bei Sommerhitze

Schwellungen an den Beinen entstehen oder verstärken sich häufig bei Sommerhitze. Bei hohen Temperaturen weiten sich die Blutgefäße, um Wärme vom Körper abzuleiten. Die Blutfülle in den Beinen nimmt dadurch noch einmal zu. Das kann harmlos sein, aber auch Anzeichen einer Krankheit, die behandelt werden sollte.

Diagnose bei geschwollenen Beinen

Die Ärztin oder der Arzt spricht mit den Betroffenen über ihre Beschwerden, die persönliche Krankengeschichte, ihre Lebensgewohnheiten und darüber, welche Medikamente sie nehmen. Es folgt eine körperliche Untersuchung.

Je nach Ergebnis können sich technische Diagnoseverfahren anschließen, zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung oder Blutuntersuchungen, etwa um Hormonwerte oder Nieren- und Leberfunktion zu überprüfen.

Therapie: Was hilft bei geschwollenen Beinen?

Es gibt viele Gründe für geschwollene Beine – von Venen- oder Herzerkrankungen über hormonelle Störungen bis zur Medikamenten-Nebenwirkung. Die Behandlung richtet sich deshalb danach, welchen Auslöser die Schwellung hat.

Ödeme: Helfen „Wassertabletten“? Kann man entwässern?

Bei manchen Krankheiten, zum Beispiel einer Herzschwäche, verordnet die Ärztin oder der Arzt eventuell „entwässernde“ Medikamente, sogenannte Diuretika. Diese „Wassertabletten“ fördern die Ausscheidung von Harn. Sie eignen sich aber nicht bei jeder Form von Beinschwellung und müssen genau dosiert sein. Eine „entwässernde“ Therapie sollte deshalb immer mit der Ärztin oder dem Arzt abgesprochen sein und nicht in Eigenregie erfolgen.

Hausmittel und Tipps bei geschwollenen Beinen

Oft handelt es sich bei geschwollenen Beinen und Knöcheln um eine Venenschwäche. Steht diese Diagnose fest, können Betroffene – ergänzend zur ärztlichen Therapie – selbst etwas tun. Die folgenden Tipps können helfen, Schwellungen bei einer Venenschwäche vorzubeugen oder Beschwerden zu lindern. Sie sollten aber mit der Ärztin oder dem Arzt abgesprochen werden:

- Viel bewegen: Bewegung und Venengymnastik möglichst oft in den Alltag einbauen. Das unterstützt die Durchblutung der Beine. Langes Stehen oder Sitzen sollte man vermeiden – oder wenigstens seine Position häufig ändern, zwischendurch ein paar Schritte gehen oder kleine Übungen machen. Manche sind unauffällig unter dem Schreibtisch möglich.

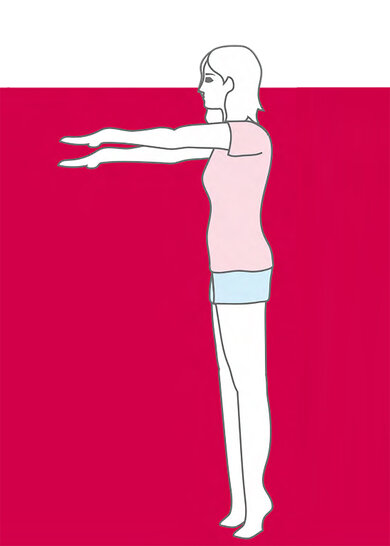

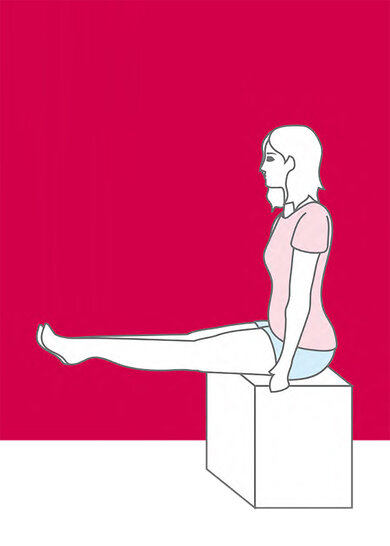

- Kleine Übungen für die Venen: Üben Sie zum Beispiel zweimal täglich je fünf Minuten. Die Gymnastikübungen aktivieren die Wadenpumpe und wirken einer Venenschwäche entgegen. Achten Sie auf einen sicheren Stand, halten Sie sich gegebenenfalls fest, hören Sie auf Ihren Körper und überlasten Sie sich nicht.

© W&B/Astrid Zacharias

Standwaage: Stellen Sie sich aufrecht hin. Gehen Sie in den Zehenstand. Eventuell die Arme für mehr Stabilität nach vorne strecken. Eine Minute halten.

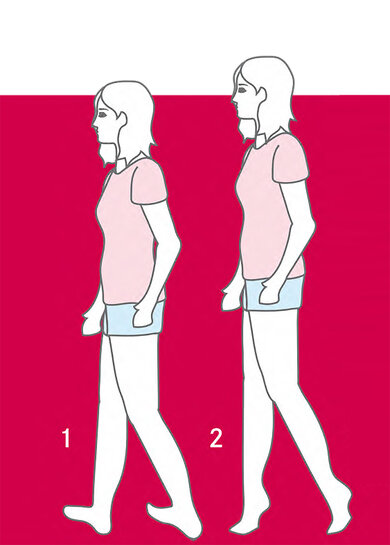

© W&B/Astrid Zacharias

Zehen-Fersen-Wippe: Aus dem aufrechten Stand auf die Fersen stellen (1). Dann auf die Zehen wippen (2). Das ganze mehrmals wiederholen, insgesamt etwa eine Minute.

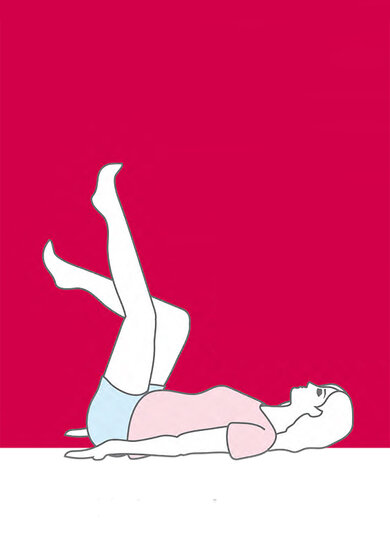

© W&B/Astrid Zacharias

Rad fahren: In Rückenlage bequem auf den Boden legen. Die Arme liegen entspannt neben dem Körper. Die Beine nach oben strecken und eine Minute in der Luft Rad fahren.

© W&B/Astrid Zacharias

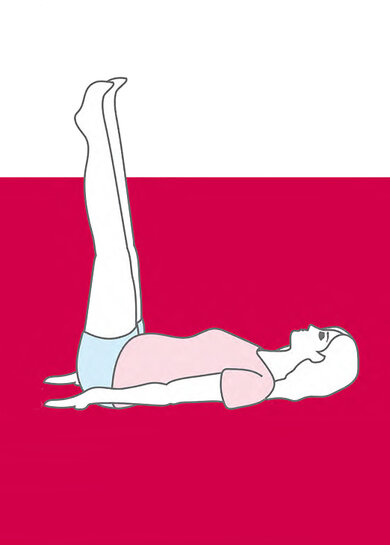

Dehnung: Aus der Rückenlage heraus nacheinander beide Beine senkrecht nach oben strecken. Etwa eine Minute halten. Dabei eventuell noch mit den Füßen kreisen.

© W&B/Astrid Zacharias

Sitzwaage: Auf einen Stuhl setzen und die Arme locker hängen lassen. Dann die Beine im 90-Grad-Winkel anheben und strecken. Eine Minute halten.

- Beine hochlegen: Öfter mal die Beine hoch lagern – idealerweise über die Horizontale. Zum Beispiel eine halbe Stunde aufs Sofa legen, dabei die Beine auf die Lehne. Oder beide Beine gegen eine Wand lehnen. So wirkt die Schwerkraft nicht mehr gegen den Blutfluss in den Venen, sondern unterstützt ihn. Achtung: Bei einigen Erkrankungen sollte man die Beine nicht hochlegen, etwa bei arteriellen Durchblutungsstörungen oder einer Herzschwäche. Am besten vorher Arzt oder Ärztin fragen.

Schwere, müde Beine nach einem langen Tag? Die Beine hochlegen, zum Beispiel an die Wand, entlastet die Venen und wirkt entstauend. Die Maßnahme ist allerdings nicht für jeden geeignet.

© iStockphoto/nikkimeel

- Kompressionsstrümpfe tragen: Bei einer Venenerkrankung verordnet die Ärztin oder der Arzt eventuell Kompressionsstrümpfe. Sie üben gezielten Druck auf die Venen aus. Das unterstützt den Blutfluss und die Funktion der Venenklappen. Es gibt Kompressionsstrümpfe in unterschiedlichen Längen und Stärken, teils nach Maßanfertigung. Stützstrümpfe wirken deutlich schwächer. Sie können vorbeugend getragen werden, zum Beispiel auf einem langen Flug.

- Eventuell kühle Beingüsse testen: Manche Menschen empfinden Kneippanwendungen oder Wassertreten als wohltuend. Zuvor sollte mit der Ärztin oder dem Arzt besprochen werden, ob etwas gegen die Güsse spricht.

Geschwollene Beine: Welchen Einfluss haben Essen und Trinken?

Bekommt man "Wasser in den Beinen", weil man zu viel Flüssigkeit trinkt? Normalerweise: nein. Getränke weglassen hilft in der Regel nicht. Im Gegenteil: Es könnte sogar zu weiteren Gesundheitsproblemen führen. Ausreichend trinken ist also auch bei einer Venenschwäche wichtig. Ein guter Durstlöscher ist Wasser. Nicht empfehlenswert sind alkoholische Getränke. In manchen Fällen allerdings rät die Ärztin oder der Arzt, die tägliche Trinkmenge auf ein bestimmtes Maß zu begrenzen. Das kommt zum Beispiel bei einer Herzschwäche oder einem Nierenleiden vor.

Welche Rolle spielt die Ernährung bei Beinschwellungen? Extreme in der Ernährung können unter Umständen Ödeme auslösen oder verstärken. Je nach Krankheitsursache kann es in manchen Fällen sinnvoll sein, die tägliche Salzmenge im Blick zu behalten oder bestimmte Ernährungsempfehlungen zu beachten. Die Ärztin oder der Arzt berät individuell dazu. Ansonsten ist eine ausgewogene, vielseitige Ernährung empfehlenswert, die sich an der traditionellen Mittelmeerküche orientiert. Sie hilft, ein gesundes Körpergewicht zu halten oder zu erreichen. Das senkt letztlich auch das Risiko für Schwellungen in den Beinen.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.

Quellen:

- Stücker M, et al.: Diagnostik von Beinödemen. Dermatologie 74, 182–189 (2023): https://doi.org/... (Abgerufen am 21.11.2023)

- Smith C C, MD: Clinical manifestations and evaluation of edema in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com: https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 21.11.2023)

- Sterns R H, MD: Pathophysiology and etiology of edema in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com: https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 21.11.2023)

- Sterns R H, MD: General principles of the treatment of edema in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com : https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 21.11.2023)

- Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen e.V. (GDL): S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Lymphödeme. Leitlinie: 2000. https://register.awmf.org/... (Abgerufen am 21.11.2023)

- Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com : Patient education: Edema (swelling) (Beyond the Basics). https://www.uptodate.com/... (Abgerufen am 28.11.2023)

- Gesundheitsinformation.de, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG): Ursachen und Anzeichen eines Ödems. https://www.gesundheitsinformation.de/... (Abgerufen am 06.12.2023)

- Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER): Edema. https://www.mayoclinic.org/... (Abgerufen am 11.12.2023)

- Deutsche Gesellschaft für Phlebologie e.V. (DGP): 13 Übungen für die Venen. https://www.phlebology.de/... (Abgerufen am 18.12.2023)