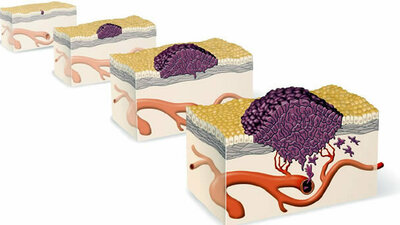

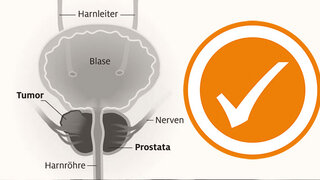

Krebs: Was das Wort bedeutet

Hier erfahren, Sie, was Krebs eigentlich ist, erhalten Tipps zum Umgang mit der Krankheit und weitere Informationen. zum Artikel

Krebs: Was das Wort bedeutet

Hier erfahren, Sie, was Krebs eigentlich ist, erhalten Tipps zum Umgang mit der Krankheit und weitere Informationen. zum Artikel

Die Anzeige der externen Inhalte wurde von Ihnen im Consent abgewählt.

Wollen Sie die Inhalte doch angezeigt bekommen?