Grauer Star: Symptome und Operation

Symptome des grauen Stars

Welche Anzeichen können auf einen grauen Star hindeuten?

- Betroffene sehen zunächst wie durch einen leichten Schleier. Dieses "Nebelsehen" nimmt allmählich zu.

- Der Seheindruck ist unscharf, kontrastarm, weniger farbig.

- Das Sehen in der Dämmerung oder bei Dunkelheit ist erschwert.

- Die Hell-Dunkel-Anpassung verringert sich.

- Es kommt es oft zu erhöhter Blendempfindlichkeit.

- Manche Betroffene sehen Doppel- oder Dreifachbilder.

- Das räumliche Sehen kann eingeschränkt sein.

- Bei manchen Formen des grauen Stars verändern sich die Werte der Brillengläser sehr rasch. Manche Betroffene können – zumindest für einen kurzen Zeitraum – plötzlich auch ohne Brille wieder lesen.

So verändert grauer Star das Sehen: Links die normale Sicht, rechts das Sehen bei der fortgeschrittenen Augenkrankheit - unscharf, kontrastarm, weniger farbig, wie durch Nebelschleier.

© istockphoto/Borisb17/Bearbeitung W&B

Im fortgeschrittenen Stadium kann ein grauer Star das Sehen erheblich beeinträchtigen.

Die genannten Symptome können auch andere Ursachen haben.

Ursachen und Risikofaktoren: Wie entsteht der graue Star?

Der graue Star kann angeboren sein. Das ist eher selten der Fall. Häufiger bildet sich der graue Star im Laufe des Lebens mit zunehmendem Alter.

Warum genau es zu einem Altersstar kommt, ist noch unklar. Die Linsentrübung verläuft meistens langsam, über Jahre und Jahrzehnte. Im hohen Alter findet sie sich im Grunde bei jedem Menschen.

Was erhöht das Risiko für einen grauen Star?

Zahlreiche Faktoren und Krankheiten können das Risiko für einen grauen Star erhöhen. Dazu gehören zum Beispiel:

- Veranlagung: Sie führt zur häufigsten Form des grauen Stars, dem Altersstar.

- Kurzsichtigkeit: Bei Menschen mit starker Kurzsichtigkeit kann sich ein grauer Star relativ früh bilden.

- Schadstoffe durch Rauchen und Stoffwechselprodukte bei starkem Alkoholkonsum

- Strahlen – von UV-Licht über Infrarotlicht bis zu radioaktiver und Röntgen-Strahlung

- Augenverletzungen wie Prellungen des Augapfels, offene Verletzungen, Strom- und Blitzschläge

- Augenerkrankungen: Ein grauer Star kann im Zusammenhang mit anderen Augenkrankheiten auftreten wie grünem Star (Glaukom) oder altersbezogener Makuladegeneration

- Diabetes mellitus

- Viele weitere Krankheiten wie Neurodermitis oder Morbus Wilson

- Medikamente wie Kortison: Vor allem die Einnahme von Kortisontabletten über längere Zeit kann das Risiko für einen grauen Star erhöhen. Deshalb finden während der Therapie üblicherweise regelmäßige Kontrollen in der augenärztlichen Praxis statt. Eine Kortisonbehandlung sollte aber nicht in Eigenregie abgesetzt werden, sondern nur in Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen oder Ärzten.

- Schwerer Nährstoffmangel, etwa bei schwerer Unterernährung oder Durchfallerkrankungen, kommt vor allem in ärmeren Ländern als eine Ursache von grauem Star in Betracht.

- Schädigungen in der Schwangerschaft können zu grauem Star bei Neugeborenen führen - beispielsweise durch eine Röteln- oder Mumps-Infektion oder Alkoholkonsum der Mutter.

- Erbliche Syndrome und Krankheiten können grauen Star bei Neugeborenen verursachen - zum Beispiel die erbliche Nierenentzündung Alport-Syndrom, Stoffwechselstörungen wie Galaktosämie oder die erbliche Muskelerkrankung Myotone Dystrophie.

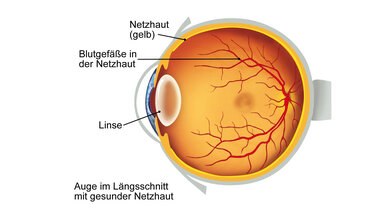

Wo liegt die Augenlinse im Auge?

Die Augenlinse befindet sich im vorderen Augenabschnitt. Sie bündelt - zusammen mit der vor ihr liegenden Hornhaut - die Lichtstrahlen auf den Augenhintergrund. So entsteht dort – auf der Netzhaut – ein scharfes Bild.

Die Grafik zeigt einen Längsschnitt durch das Auge und die Lage der Augenlinse.

© W&B/Dr. Ulrike Möhle

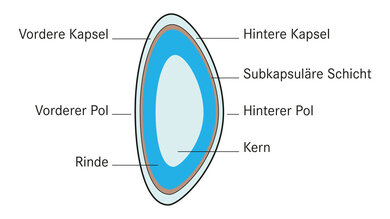

Aufbau der Augenlinse

Die elastische, glasklare Augenlinse hat einen Durchmesser von etwa neun Millimetern und ist im Mittel vier Millimeter dick. Sie besteht aus Zellen, Eiweißfasern, die sich schalenförmig aneinanderlagern, und gebundenem Wasser. In der Mitte der Augenlinse befindet sich der Linsenkern. Ihn umgibt die weichere Linsenrinde. Rundherum ist die Linse von einer Hülle, der Kapsel, umgeben.

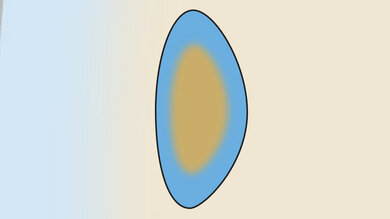

Die Augenlinse besteht aus dem Kern, der Rinde und der Kapsel.

© W&B/Martina Ibelherr

Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass sich die Zusammensetzung der Augenlinse verändert. Die Linse verliert an Elastizität und trübt ein. Das einfallende Licht kann die Linse nicht mehr ungehindert durchdringen und wird gestreut. Somit entstehen auf der Netzhaut keine scharfen Bilder mehr. Die Blendempfindlichkeit nimmt zu. In manchen Fällen werden Farben verändert wahrgenommen, da ein fortgeschrittener grauer Star besonders Licht im niedrigen Wellenbereich des sichtbaren Spektrums absorbiert - also besonders Blautöne.

Welche Formen des grauen Stars gibt es?

Die Trübungen beim grauen Star können an verschiedenen Stellen der Linse auftreten. In manchen Fällen kann der Ort der Trübung Hinweis auf die Entstehung geben.

Die Trübungen der Augenlinse zeigen sich als:

- Rindentrübung

- Kerntrübung

- Mischformen, zum Beispiel Rinden- und Kerntrübung

- Hintere Schalentrübung (subkapsuläre Rindentrübung)

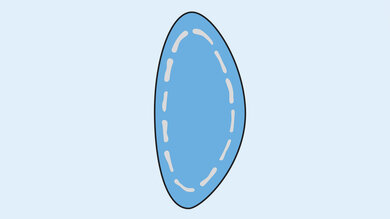

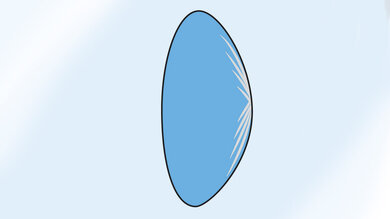

Bei der Rindentrübung ist vor allem die Rinde der Augenlinse betroffen - hier symbolisiert durch graue Striche.

© W&B/Martina Ibelherr

Die Kerntrübung betrifft den Kern der Augenlinse.

© W&B/Martina Ibelherr

Hintere Schalentrübung / subkapsuläre Rindentrübung: Hier sind die hinteren Bereiche der Augenlinse getrübt.

© W&B/Martina Ibelherr

Wie stellten Fachleute die Diagnose grauer Star?

Zur augenärztlichen Untersuchung gehört in der Regel die Prüfung der Sehschärfe. Anschließend werden meist die Pupillen mit Augentropfen erweitert. Auf diese Weise lassen sich Augenlinse und Netzhaut genau untersuchen. Die Wirkung setzt nach etwa einer Viertelstunde ein und hält einige Stunden an. So lange gelten Betroffene als nicht fahrtüchtig.

Für die Augenuntersuchung setzt sich die Patientin oder der Patient vor das sogenannte Spaltlampenmikroskop, kurz Spaltlampe genannt. Kinn und Stirn werden abgestützt. Die Augenärztin oder der Augenarzt bringt die Geräteoptik in Position.

Die Spaltlampe ermöglicht es, das Auge vergrößert zu betrachten. So sind die Schichten der Augenlinse und beginnende Trübungsmuster meistens gut erkennbar.

Beispiele: So kann der graue Star aussehen

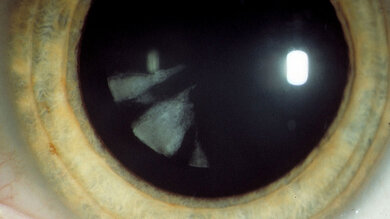

Das Foto zeigt ein Auge mit Rindenstar. Sichtbar sind feine speichen- und keilförmige Trübungen:

Grauer Star: Rindenstar

© Prof. Haritoglou

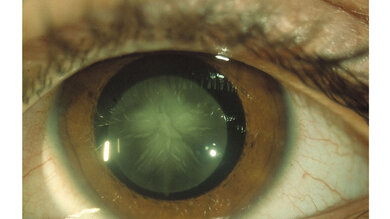

Das Foto zeigt ein Auge mit Kernstar. Das Innere der Augenlinse ist getrübt:

Grauer Star: Kernstar

© Prof. Haritoglou

Stadien des grauen Stars

Ärzte teilen den grauen Star in vier Stadien ein:

- Beginnende Linsentrübung (Cataracta incipiens): Die Sehschärfe ist meist noch recht gut, daher ist noch keine Operation nötig.

- Fortgeschrittene Linsentrübung (Cataracta provecta): In diesem Stadium empfehlen Fachleute oft eine Operation, wenn die Sehschärfe reduziert ist.

- Reifer grauer Star (Cataracta matura, Totalstar): Die Linse ist komplett getrübt. Die Sehschärfe ist sehr stark eingeschränkt und der Einblick in das Auge auch für den Arzt oder die Ärztin sehr erschwert. Es besteht ein klarer Anlass (eine Indikation) für eine Operation.

- Überreifer grauer Star mit Aufquellung der Linse (Cataracta intumescens): Die getrübte Linse vergrößert sich durch Aufquellung und Verflüssigung zunehmend. Hier muss umgehend operiert werden, weil sonst die Gefahr eines grünen Stars (Glaukom) mit Anstieg des Augendrucks oder einer schweren Entzündung im Auge besteht.

Auch der hintere Augenabschnitt mit dem sogenannten Glaskörper und der Netzhaut können per Spaltlampe untersucht werden.

Ergänzende Untersuchungen

Eventuell kommen weiterführende Untersuchungen infrage. Nicht alle werden von der Krankenkasse bezahlt. Betroffene sollten sich zu möglichen Kosten vorab von Augenarzt oder Augenärztin beraten lassen.

Untersuchung der Augenhornhaut: Zum Einsatz kommt zum Beispiel eine computergestützte Abbildung der Hornhautoberfläche und Rückfläche oder eine Messung der Hornhautdicke. So lassen sich unregelmäßige Krümmungen der Hornhaut erkennen. Sie können im Rahmen der Operation eines grauen Stars eventuell mit Sonderlinsen ausgeglichen werden. Auch die Ermittlung der sogenannten Endothelzelldichte kann relevant sein. Das Endothel liegt an der Hornhautrückfläche. Diese Zellschicht spielt eine Rolle bei der Ernährung der Hornhaut und der Aufrechterhaltung ihrer Transparenz.

Ultraschalluntersuchung: Falls wegen einer ausgeprägten Linsentrübung die Untersuchung des Augenhintergrundes nicht möglich ist, kann eine Ultraschalluntersuchung helfen, bestimmte Erkrankungen in dem Bereich zu erkennen.

Untersuchung mit Retinometer: Bei Menschen mit Linsen- oder Hornhauttrübung lässt sich dadurch die Sehschärfe beziehungsweise das Auflösungsvermögen der Netzhaut beurteilen. So ist beispielsweise abschätzbar, ob sich die Sehkraft durch die Operation bessern kann.

OCT - Optische Kohärenztomografie: Bei bekannten Erkrankungen der Netzhautmitte wie altersbezogener Makuladegeneration oder diabetischem Makulaödem wird die Augenärztin oder der Augenarzt eventuell eine Untersuchung mit einem OCT-Gerät vornehmen. Bei diesen Erkrankungen muss vor einer Operation des grauen Stars eventuell eine medikamentöse Vorbehandlung erfolgen. Die OCT ist ein optisches Messverfahren mithilfe von Laserlicht. Es arbeitet berührungsfrei. Der Lichtstrahl tastet das Zielgewebe ab und wird unterschiedlich stark reflektiert. So lässt die Dicke des untersuchten Gewebes vermessen und die Schichtung der Netzhaut genau darstellen.

Gesichtsfelduntersuchung (Perimetrie): Jedes Auge hat sein Gesichtsfeld. Das ist der Bereich, den man bei ruhiger, geradeaus gerichteter Stellung des Auges sieht, ohne den Blick zu ändern. Das Gesichtsfeld wird bei jedem Auge einzeln untersucht.

Wie wird der graue Star behandelt?

Bei beginnendem Altersstar können Sehprobleme anfangs eventuell noch mit passenden Brillengläsern ausgeglichen werden. Eine Therapie mit Medikamenten gibt es nicht.

Die einzige effektive Behandlungsmöglichkeit bei grauem Star ist die Operation. Sie kann das Sehvermögen wiederherstellen. Der Eingriff zählt hierzulande zu den häufigsten Operationen überhaupt. Jährlich werden in Deutschland etwa 900.000 Staroperationen vorgenommen.

Die getrübte Linse wird aus dem Kapselsack entfernt und eine Kunstlinse (Intraokularlinse = IOL) eingesetzt. Der Eingriff erfolgt meist in örtlicher Betäubung und ambulant – das bedeutet, Betroffene können anschließend wieder nach Hause. Voraussetzung ist, dass sie gesundheitlich stabil sind, nicht auf sich alleine gestellt, und dass eine engmaschige augenärztliche Betreuung nach dem Eingriff gewährleistet ist.

Wann muss ein grauer Star operiert werden?

Ausschlaggebend ist, wie stark der graue Star den individuellen Alltag beeinflusst. Wenn ausschließlich ein grauer Star behandelt werden soll, entscheiden in erster Linie die Betroffenen in Absprache mit ihren behandelnden Augenärztinnen oder Augenärzten, wann der passende Zeitpunkt für eine Operation gekommen ist.

Die Augenkrankheit schreitet meistens langsam voran. Manche Betroffene empfinden sie noch nicht als störend - sind dann aber überrascht, wenn die augenärztliche Untersuchung zeigt, wie stark die Sehleistung bereits abgesunken ist. Dies könnte zum Beispiel die Fahrtauglichkeit beeinflussen.

Hohes Alter allein spricht nicht gegen eine Staroperation. Wie das Operationsergebnis ausfällt, hängt allerdings auch von begleitenden Augenerkrankungen ab. Deshalb sind eine genaue Untersuchung der Augen und eine gründliche ärztliche Aufklärung vor der Operation auch zum erwartbaren Ergebnis wichtig.

Kosten: Was zahlt die gesetzliche Krankenkasse?

Eine Staroperation ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Sie zahlt allerdings nur für bestimmte Leistungen und bestimmte Kunstlinsen.

Manchmal werden spezielle Linsen seitens der Patientinnen oder Patienten gewünscht - wie zum Beispiel sogenannte multifokale Linsen. Oder es bestehen Veränderungen am Auge wie eine starke Verkrümmung der Hornhaut (Astigmatismus), die mit speziellen Linsen (torische Linsen) korrigiert werden können. In diesen Fällen können Zusatzkosten durch spezielle Untersuchungen vor der Operation entstehen, die in der Regel selbst beglichen werden müssen. Eventuell sind für solche Sonderlinsen auch besondere Operationstechniken nötig. Auch das kann Zusatzkosten verursachen.

Die allermeisten Operationen werden heute nach wie vor mit Ultraschalltechnik (Phakoemulsifikation) durchgeführt. Diese Technik ist seit mehreren Jahrzehnten etabliert und hat sich sehr bewährt. Alternativ kann auch ein Laser (Femto- oder Nanolaser) zum Einsatz kommen. Hierbei entstehen Mehrkosten, die von der Krankenkasse meist nicht übernommen werden.

Betroffene sollten sich deshalb vor einem Eingriff in der augenärztlichen Praxis über die medizinische Notwendigkeit, über Vor- und Nachteile verschiedener Leistungen und eventuelle Kosten informieren und am besten auch mit ihrer Krankenkasse sprechen.

Welche Kunstlinsen gibt es?

Die künstlichen Linsen werden aus verschiedenen Kunststoffen hergestellt. Welche Art von Kunstlinse am besten geeignet ist, sollten Augenärztinnen und Augenärzte individuell mit den Betroffenen besprechen. Prinzipiell können die Kunstlinsenstärke und das Linsendesign so ausgewählt werden, dass man nach dem Eingriff entweder in der Nähe, auf mittlere Distanz, oder in der Ferne oder fast überall scharf sieht. Es gibt eine Vielzahl von Modellen, die Vor- und Nachteile haben können.

Allerdings zahlen die gesetzlichen Krankenkassen üblicherweise nur für „Einstärkenlinsen“ (Monofokallinsen). Betroffene sollten sich deshalb vorab zu möglichen Kosten informieren.

- Monofokallinsen (Einstärkenlinsen) sind auf einen ganz bestimmten Entfernungsbereich ausgelegt. Zum Beispiel sehen Betroffene damit nur in der Ferne scharf. Zum Lesen brauchen sie eine Brille.

- Multifokallinsen, Bifokallinsen, Trifokallinsen (Mehrstärkenlinsen) können Betroffene weitgehend unabhängig von der Brille machen. Sie funktionieren ähnlich wie Gleitsichtbrillen. Betroffene können damit zum Beispiel in der Nähe und in der Ferne scharf sehen. Trifokallinsen haben einen Brennpunkt auch im mittleren Sichtbereich, wie er zum Beispiel beim Arbeiten am Bildschirm benötigt wird. Die Linsen sind allerdings teurer und müssen meistens selbst bezahlt werden. Sie kommen auch nicht immer infrage. Manche Modelle können Nachteile haben, etwa Wahrnehmen von Doppelkonturen oder Lichtringen. Nach der Operation benötigen viele Patientinnen und Patienten eine Zeit der Anpassung an das „neue Sehen“.

- Torische Linsen werden zum Ausgleich von Hornhautverkrümmungen angeboten.

- Spezielle Blaulichtfilterlinsen (gelbe Linsen) können einen Teil des sichtbaren Lichtes blockieren. Blaulicht wird in der Theorie eine Mitschuld an der Entstehung der altersbedingten Makuladegeneration gegeben. Gelbe Linsen sollen die Makula daher schützen und das Risiko reduzieren. Bewiesen ist das aber nicht. Einen UV-Filter enthalten Kunstlinsen heute meistens standardmäßig.

- Asphärische Linsen sollen die Blendungsempfindlichkeit reduzieren und für ein besseres Kontrast- und Farbensehen sorgen.

Es besteht auch die Möglichkeit, beide Augen mit unterschiedlichen Linsentypen zu versorgen: Je nach Ausgangslage rechts zum Beispiel für bessere Mittel- und Fernsicht, links für die Nahsicht. Das Prinzip heißt Monovision. Nachteil dieser Methode ist das dabei eingeschränkte beidäugige Sehen.

Kann eine eingepflanzte Kunstlinse auch wieder ausgetauscht werden?

Kunstlinsen halten normalerweise ein Leben lang. In seltenen Fällen ist ein Austausch sinnvoll oder notwendig. Dies kann der Fall sein bei einem unbefriedigenden Brillenwert nach der Operation. In sehr seltenen Fällen kann es Probleme mit dem Linsenmaterial geben und die Linse eintrüben, was das Sehen wieder verschlechtert.

So verläuft die Staroperation

Operiert wird üblicherweise zunächst ein Auge, vorzugsweise das stärker betroffene. Das zweite folgt nach Plan (siehe unten). Vor dem Eingriff wird das Auge örtlich betäubt – entweder mit Tropfen oder der Injektion eines Betäubungsmittels neben das Auge.

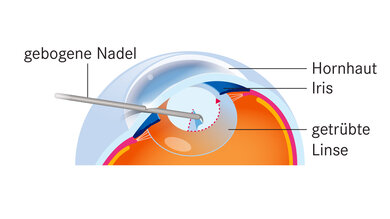

1. Schritt: Zunächst eröffnet die Ärztin oder der Arzt die Hornhaut und die Linsenkapsel. Der Zugang (Tunnelschnitt) zur Augenlinse ist meist nicht größer als zwei bis drei Millimeter. Da die Schnitte heute sehr klein sind, müssen sie nicht einmal vernäht werden.

Staroperation: Die Linsenkapsel wird eröffnet.

© W&B/Michelle Günther

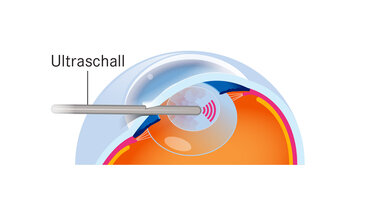

2. Schritt: Die Ärztin oder der Arzt verflüssigt den Kern und die Rinde der Linse mit Ultraschall (Phakoemulsifikation) und saugt das Material ab.

Staroperation: Kern und Rinde der Linse werden verflüssigt und abgesaugt.

© W&B/Michelle Günther

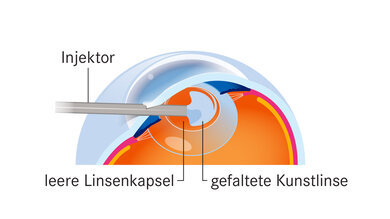

3. Schritt: Die seitliche und hintere Linsenkapsel wird belassen und die eingerollte Kunstlinse in den Kapselsack eingeschoben. Die Linse entfaltet sich dann zur vollen Größe. Feine Haltbügel verankern und zentrieren die Kunstlinse im verbliebenen Kapseloval (Hinterkammerlinse). In seltenen Fällen legt der Operateur den Schnitt etwas größer an, um eine nicht faltbare Linse unterzubringen.

Staroperation: In die leere Linsenkapsel wird eine Kunstlinse eingesetzt, die sich dort entfaltet.

© W&B/Michelle Günther

Die Kunstlinse übernimmt die Aufgabe der echten Linse.

© W&B/Michelle Günther

Im Ausnahmefall, zum Beispiel bei Verlust oder Beschädigung der Linsenkapsel, kann die Kunstlinse (als Hinterkammerlinse) auch hinter der Pupille eingepflanzt und festgenäht werden. Außerdem lassen sich Kunstlinsen in der Regenbogenhaut verankern (sogenannte irisfixierte Linsen) oder können vor der Pupille platziert werden (Vorderkammerlinse), wenn der Kapselsack fehlt. Vorderkammerlinsen kommen heute mit Blick auf sehr gute alternative Operationsmethoden kaum noch zum Einsatz.

Welche Risiken gibt es bei der Staroperation?

Die Staroperation ist einer der sichersten Eingriffe überhaupt. Dennoch sind Komplikationen nicht ausgeschlossen. Aber sie sind selten. Infektionen des Auges beispielsweise kommen heute nur noch vereinzelt vor und können in der Regel mit Medikamenten aufgefangen werden. Es sind Blutungen möglich. Bei kompliziert verlaufenden Operationen kann die Linsenkapsel einreißen und der Glaskörper „vorfallen“ (in die vordere Augenkammer rutschen) und die Netzhaut quasi mitziehen, sodass sie sich im Verlauf nach der Operation ablöst. Nach einer normal und komplikationsfrei verlaufenden Operation ist das Risiko einer Netzhautschwellung und -ablösung eher gering. Dennoch steigt das Risiko der Netzhautablösung nach einer Linsenoperation je jünger die Patienten zum Zeitpunkt der Operation sind: Im 40. Lebensjahr ist das Risiko zum Beispiel zirka zehnfach erhöht im Vergleich zu alten Patientinnen und Patienten. Auch die Hornhaut kann einen Schaden davontragen, was bedeutet, dass sie sich eintrübt. Wenn eine Begleiterkrankung am Auge vorliegt, zum Beispiel ein Glaukom (grüner Star), oder wenn ein solches schon einmal operiert wurde, ist das Komplikationsrisiko von vornherein größer.

Was ist nach der Operation wichtig?

- Betroffene sollten mit ihren Augenärztinnen und Augenärzten im Vorfeld besprechen, was sie nach der Operation beachten müssen.

- Meistens lautet eine Empfehlung, das operierte Auge etwa eine Woche lang vor Wasserkontakt zu schützen. Auch sollte es möglichst in Ruhe gelassen werden - also nicht daran reiben, auch wenn es gelegentlich etwas juckt oder zwickt.

- Körperliche Anstrengungen oder intensives Lesen sollten eine Weile vermieden werden.

- Das operierte Auge wird bis zum nächsten Morgen mit einem Salbenverband abgedeckt. Schon kurze Zeit nach dem Eingriff dürfen sich Betroffene nach Hause begeben, selbstverständlich nicht selbst am Steuer.

- Falls Patientinnen oder Patienten stationär in einer Augenklinik behandelt werden, so können sie diese meist am zweiten Tag wieder verlassen.

- Drei bis vier Wochen lang sind antibiotische und entzündungshemmende Augentropfen anzuwenden – streng nach Vorschrift. In regelmäßigen kurzen Abständen erfolgen augenärztliche Kontrollen.

- Die Heilung dauert ungefähr vier Wochen. War der Eingriff etwas schwieriger, etwa weil das Linsenmaterial schon sehr hart war, kann die Stabilisierungsphase nach der Operation etwas verlängert sein.

- Autofahren ist erst nach Rücksprache mit der Augenärztin oder dem Augenarzt wieder möglich.

Hier müssen Sie sofort zur Augenärztin oder zum Augenarzt:

- Das Sehvermögen verschlechtert sich oder es treten Schmerzen am Auge auf.

- Das Auge rötet sich.

- Sie sehen plötzlich einen "Schleier" oder "Vorhang vor dem Auge".

- Sie sehen in einem Bereich des Gesichtsfeldes schlecht oder haben den Eindruck, es sei eingeengt.

- Sie nehmen Lichtblitze und schwarze Mückenschwärme wahr.

- Immer, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas mit den Augen nicht stimmt.

Grauer Star: Wann wird das zweite Auge operiert?

Theoretisch können beide Augen am selben Tag operiert werden. Dies geschieht jedoch nur in sehr seltenen Ausnahmefällen. Üblicherweise findet die Operation zeitversetzt statt. Bei normaler Heilungstendenz kann das zweite Auge bereits einige Tage später operiert werden. Oft wird bei normalem Heilungsverlauf zirka eine Woche abgewartet.

Falls nach der Staroperation Brillengläser angepasst werden müssen, wird die Augenärztin oder der Augenarzt das erst tun, wenn sich das Sehen und die ermittelten Brillenwerte stabilisiert haben und beide Augen gut zusammenarbeiten. Nach der Operation des zweiten Auges sind dafür nochmal etwa vier Wochen zu veranschlagen.

Nicht immer vermeidbar, aber lösbar: Der Nachstar

Wenn sich die im Auge verbliebene hintere Kapsel eintrübt, kann es nach Monaten oder Jahren wieder zu einer allmählichen Sehverschlechterung kommen. Es hat sich dann ein Nachstar gebildet. In der Regel lässt sich dies mit einem kleinen Lasereingriff beseitigen. Dabei wird die Kapsel zentral zielgenau eröffnet, sodass das einfallende Licht wieder durchtreten kann. Nach einer solchen Laserbehandlung muss der Augeninnendruck kontrolliert werden.

Woher kommt die Bezeichnung grauer Star?

Der Krankheitsname leitet sich von dem starren Blick ab, den Betroffene früher – ohne Behandlung und daher erblindet – oft hatten. Zudem erschien bei ihnen die Pupille meistens grau. Die Bezeichnung Katarakt (aus dem Griechischen für "Wasserfall") bezieht sich auf die weiße Färbung einer fortgeschrittenen Linsentrübung. Sie erinnert an die weiße Gischt eines Wasserfalls.

Professor Dr. med. Christos Haritoglou, Facharzt für Augenheilkunde

© Prof. Haritoglou

Beratender Experte

Professor Dr. med. Christos Haritoglou begann seine augenärztliche Ausbildung 1998 in der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München unter der Leitung von Professor Dr. med. Anselm Kampik. Nach der Facharztanerkennung 2002 und der Habilitation 2004 wurde er 2010 zum außerplanmäßigen Professor für Augenheilkunde ernannt. Nach mehreren Jahren als Oberarzt und Stellvertreter des Klinikdirektors wechselte er 2014 an die Augenklinik Herzog Carl Theodor, seit 2015 ist er dort leitender Arzt. Professor Haritoglou hat als Autor oder Mitautor über 290 wissenschaftliche Arbeiten publiziert, zahlreiche Buchbeiträge und Übersichtsarbeiten verfasst und hält regelmäßig Vorträge auf wissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland. Er ist Mitglied zahlreicher renommierter Fachgesellschaften wie der Macula Society oder dem Club Jules Gonin, der retinologischen Gesellschaft und der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. Nach wie vor ist er auch wissenschaftlich und in der Lehre aktiv. Sein klinischer Schwerpunkt sind Diagnostik und Therapie aller Erkrankungen des vorderen und hinteren Augenabschnitts, besonders aber die Behandlung des grauen Stars und aller Netzhaut- und Makulaerkrankungen.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Fragen beantworten.

Quellen:

- DOG – Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft e.V., Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA): Staroperation/Katarakt, PDF zum Herunterladen, Patienteninformation zur Staroperation und Intraokularlinse . https://www.dog.org/... (Abgerufen am 25.04.2023)

- Dickman MM et al., Cochrane Deutschland: Operation beider Augen am selben Tag oder an verschiedenen Tagen: Was ist besser zur Behandlung des Grauen Stars an beiden Augen?. https://www.cochrane.org/... (Abgerufen am 25.04.2023)

- Verbraucherzentrale NRW e.V.: Grauer Star: Kostentransparenz vor der OP. https://www.verbraucherzentrale.de/... (Abgerufen am 25.04.2023)

- gesundheitsinformation.de: Grauer Star (Katarakt). https://www.gesundheitsinformation.de/... (Abgerufen am 25.04.2023)

- Gerste, R. D.: Ophthalmologie: Risikofaktoren einer Netzhautablösung nach Kataraktoperation. Deutsches Ärzteblatt: https://www.aerzteblatt.de/... (Abgerufen am 09.05.2023)