Nierenentzündung (Interstitielle Nephritis, Glomerulonephritis)

Was ist eine Nierenentzündung?

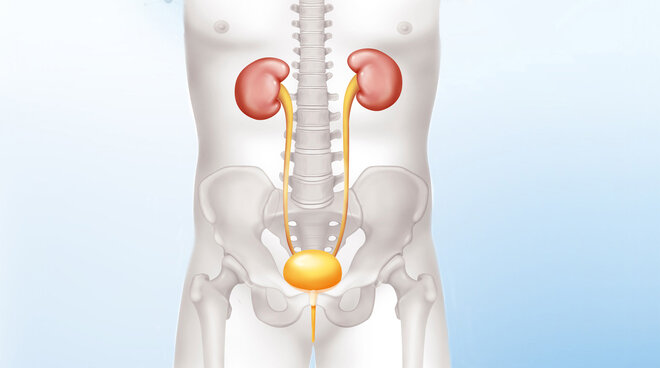

Eine Nierenentzündung (Nephritis) kann man als Oberbegriff sehen. Je nachdem, welcher Bereich der Nieren betroffen ist, erfolgt eine genauere Unterteilung.

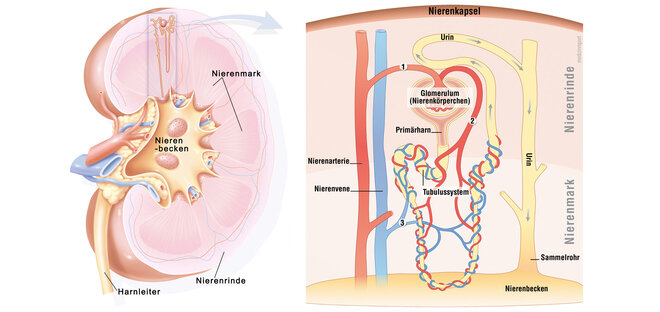

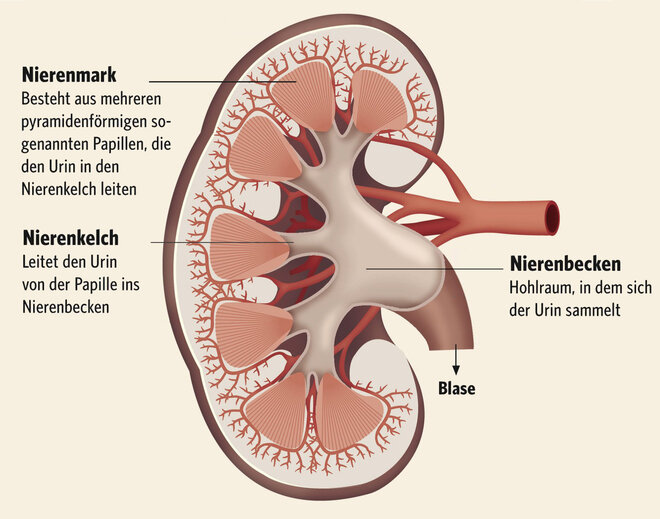

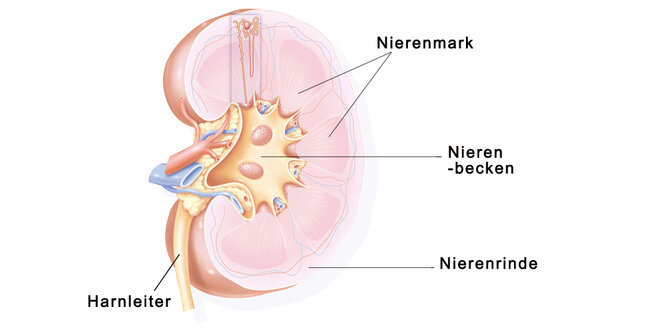

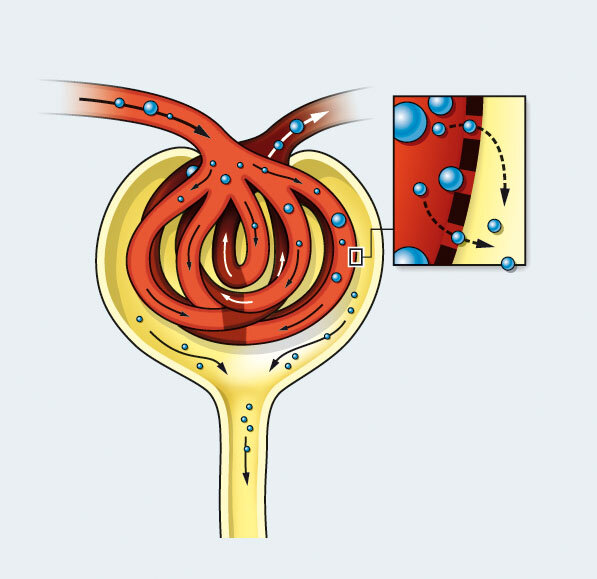

Bei der Glomerulonephritis handelt es sich um eine Entzündung der Nierenkörperchen (Glomeruli). Die Nierenkörperchen bestehen aus einer Art Gefäßknäuel in der Nierenrinde (siehe auch Hintergrundinformation weiter unten), in denen der sogenannte Primärharn gebildet wird. Unterteilt werden die Glomerulonephritiden in eine primäre oder sekundäre Glomerulonephritis. Handelt es sich um eine Entzündung der Nierenkörperchen, ohne weitere Systemerkrankung spricht man von einer primären Glomerulonephritis, ist die Entzündung dagegen Folge einer anderen Erkrankung außerhalb der Nieren, handelt es sich um eine sekundäre Glomerulonephritis.

Bei einer Nierenentzündung können aber auch die Harnkanälchen (Tubuli) und der sie umgebende Raum (Tubulointerstitium) entzündet sein, dann ist von einer tubulo-interstitiellen Nephritis die Rede. Als Folge davon treten Störungen in der Konzentrierung des Primärharnes auf.

Nach der diabetischen Nephropathie sind die Glomerulonephritiden die zweithäufigste Ursache für ein chronisches Nierenversagen.

Aufbau und Funktion der Niere

Ursachen: Wie kommt es zu einer Nierenentzündung?

Die häufigste Form der primären Glomerulonephritis ist die IgA-Nephropathie (Morbus Berger), die durch immunologische Prozesse ausgelöst wird. Dabei lagern sich Komplexe aus vom Körper gebildeten aber gering veränderten Abwehrstoffen (Antikörpern) in der Niere ab, welche als Reaktion auf Infektionen im Körper produziert werden, vor allem nach Infekten der oberen Luftwege. In der Folge kommt es zu entzündlichen Veränderungen, welche das Nierengewebe schädigen und seine Funktion beeinträchtigen können.

Außerdem kann es nach oder während einer bakteriellen Infektion zu einer Nierenentzündung kommen. Auslöser können dabei zum Beispiel Streptokokken sein, die unter anderem Erreger einer Mandel- oder Mittelohrentzündung sind. Diese Bakterien bilden zusammen mit den vom Körper gegen die Infektion gebildeten Antikörpern Komplexe und lagern sich in den Nierenkörperchen ab (Post-infektiöse-Glomerulonephritis). Bei manchen Erkrankungen können auch Antikörper gegen Strukturen in der Niere gebildet werden, welche dann Entzündungszellen direkt in die Niere locken. Bei einem großen Teil der Betroffenen mit primärer Glomerulonephritis ist aber der Auslöser der Nierenentzündung nicht bekannt (ideopathisch).

Die sekundäre Glomerulonephritis tritt als Folge anderer Grunderkrankungen, zum Beispiel eines systemischen Lupus erythematodes (SLE) oder anderen Immunerkrankungen, auf. Auch verschiedene Infektionskrankheiten (wie Syphilis, Hepatitis B und C, HIV) sowie Krebserkrankungen wie Lungenkrebs (Bronchialkarzinom) oder bestimmte bösartige Erkrankungen des Lymphsystems können zu einer Nierenentzündung führen. Ebenso können bestimmte Medikamente, die Penicillamin, Gold oder Quecksilber enthalten, eine Glomerulonephritis auslösen. Eine weitere Ursache für eine Nierenentzündung ist Heroinkonsum.

Eine interstitielle Nephritis tritt meist als Sonderform einer allergischen Reaktion auf unterschiedlichste Medikamente, nach seltenen Infektionen der Niere oder bei der Abstoßung von Nierentransplantaten auf.

Symptome: Welche Beschwerden bereitet eine Nierenentzündung?

Werden aufgrund einer Nierenentzündung manche Nierenkörperchen (Glomeruli) zerstört, übernehmen zunächst die gesunden Nierenkörperchen die Filterfunktion. Daher kann es lange Zeit dauern, bis sich die Erkrankung durch Beschwerden bemerkbar macht. Erst wenn mehr als 50 Prozent des Gewebes beider Nieren zerstört ist, wird der Funktionsverlust der Nieren mit den üblichen Untersuchungsmethoden erkennbar.

Ist die Filterfunktion der Niere beeinträchtigt, können Veränderungen des Urins auftreten. Die Harnmenge kann sich deutlich verringern, im chronischen Stadium kann sie aber auch ansteigen. Außerdem können Verfärbungen auftreten, wenn mit dem Harn Blut oder Eiweiß ausgeschieden wird. Ist der Urin getrübt und schäumt er, kann dies auf eine Ausscheidung von Eiweiß (Proteinurie) hinweisen, Blut färbt den Urin dagegen bräunlich (Hämaturie). Nicht immer muss Blut im Urin jedoch mit bloßem Auge sichtbar sein. Handelt es sich nur um kleine Mengen, sind diese nur mit chemischen Untersuchungsmethoden oder unter dem Mikroskop nachweisbar (Mikrohämaturie).

Neben den Veränderungen des Urins können weitere Beschwerden auftreten. Die Betroffenen fühlen sich oft müde und abgeschlagen. Gleichzeitig können auch Kopf- und Gliederschmerzen sowie Flankenschmerzen auftreten. Bei einigen Erkrankten kommt es zu einem Bluthochdruck (Hypertonie). Manchmal bilden sich auch Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (Ödeme). Diese machen sich zum Beispiel damit bemerkbar, dass die Augenlider oder andere Gesichtspartien anschwellen. Auch die Hände und Füße können betroffen sein.

Im Rahmen einer Glomerulonephritis kann es auch zu einem nephrotischen Syndrom kommen. Die Filtrationsbarriere im Nierrenkörperchen wird dabei vermehrt durchlässig für Eiweiße (Proteine). Die Folge ist, dass sich auch große Eiweiße im Urin befinden (Proteinurie), im Blut jedoch ein Mangel an Proteinen entsteht (Hypoproteinämie). Zugleich entstehen Wassereinlagerungen (Ödeme) zum Beispiel in den Augenlidern oder den Beinen. Eine Störung des Fettstoffwechsels mit erhöhten Blutfettwerten gehört ebenfalls zum nephrotischen Syndrom dazu. Als schlimmste Folge einer Glomerulonephritis kann ein Nierenversagen entstehen.

Diagnose: Wie wird eine Nierenentzündung festgestellt?

Da es lange Zeit dauern kann, bis bei einer Glomerulonephritis Beschwerden auftreten, wird sie meist als Zufallsbefund bei einer Urinuntersuchung festgestellt. Nur in seltenen Fällen suchen Betroffene einen Arzt auf, weil sie in ihrem Urin sichtbares Blut erkennen

oder übermäßige Wassereinlagerungen auftreten.

- Anamnese / Körperliche Untersuchung

Als erster Schritt der Diagnose wird der Arzt den Betroffenen ausführlich zu Beschwerden und zur Krankengeschichte befragen (Anamnese). Wichtig ist dabei vor allem, ob andere Grunderkrankungen bestehen, der Patient vielleicht gerade eine bakterielle Infektion überstanden hat oder bestimmte Medikamente einnimmt. Bei der Untersuchung durch den Arzt kann ein Klopfschmerz im Bereich der Flanken auffallen und der Blutdruck kann erhöht sein. Der Arzt achtet außerdem auf Wasseransammlungen (Ödeme).

- Laboruntersuchungen

Die ersten Schritte zur Diagnose einer Glomerulpnephritis sind dann eine Urin- und eventuell eine Blutuntersuchung. Im Urin misst der Arzt vor allem die Menge an Eiweiß. Außerdem ermittelt er, ob Blut im Harn vorhanden ist. Der Nachweis von Blut kann allerdings nicht nur auf eine Entzündung der Nieren hindeuten sondern auch Ausdruck zum Beispiel von Tumorerkrankungen der Nieren, Harnwege oder der Blase sein. Um solche Ursachen für Blut im Urin auszuschließen, sollten Patienten mit diesem Symptom daher auch durch einen Urologen untersucht werden.

Im Blut gibt der Nierenwert Kreatinin eine grobe Auskunft über die Filtrationsleistung der Nieren. Ein Anstieg der Kreatinin-Konzentration weist auf eine Funktionsschwäche der Nieren hin. In diesem Fall ist eine rasche Abklärung angezeigt, um den drohenden dauerhaften Funktionsverlust der Nieren möglichst zu vermeiden. Außerdem sucht der Arzt nach bestimmten Antikörpern, welche an der Entstehung der Glomerulonephritis beteiligt sein können.

- Gewebeprobe

Bestätigt sich bei diesen Untersuchungen der Verdacht auf eine Nierenentzündung, folgt üblicherweise eine Entnahme von Gewebeproben aus der Niere (Biopsie). Diese findet unter Ultraschall-Kontrolle statt. Nach einer anschließenden Untersuchung der Gewebeproben durch einen Spezialisten lassen sich Aussagen über die Ursache der Glomerulonephritis treffen. Die Behandlung kann dann entsprechend ausgerichtet und ihr Erfolg abgeschätzt werden.

Therapie: Wie wird eine Nierenentzündung behandelt?

Eine Nierenentzündung wird je nach Ursache und den auftretenden Beschwerden behandelt.

- Allgemeine Maßnahmen

Zu den allgemeinen Behandlungsmaßnahmen zählen das Vermeiden von körperlicher Anstrengung sowie eine Ernährungsoptimierung. Hierzu empfiehlt es sich, die Ernährung auf eiweißarme Speisen umzustellen und Kochsalz sowie Fett zu reduzieren. Gleichzeitig ist es ratsam, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Patienten mit einer Nierenerkrankung sollten dazu mit dem Arzt absprechen, ob sie bedenkenlos trinken können soviel sie wollen oder ob sie ihre Flüssigkeitszufuhr kontrollieren müssen.

Eine strenge Senkung des Blutdruckes auf Werte unter 130 / 80 mmHg beziehungsweise unter 125 / 75 mmHg bei Nachweis von mehr als einem Gramm Eiweiß im Urin pro Tag wird empfohlen. Sind Medikamente nötig, um den Blutdruck in den entsprechenden Bereich zu bringen, so gelten sogenannte ACE-Hemmer oder Angiotensinrezeptorblocker als besonders geeignet.

Befinden sich im Urin nur geringe Mengen an Blut und Eiweiß, muss eine Nierenentzündung nicht unbedingt mit Medikamenten behandelt werden. Es sollten aber auf jeden Fall regelmäßig die Blut- und Urinwerte kontrolliert werden.

- Medikamentöse Behandlung

Bei manchen Formen der Nierenentzündung ist eine Therapie mit Glukokortikoiden oder Immunsuppressiva sinnvoll. Diese Wirkstoffe unterdrücken zum einen die Entzündungsreaktion, zum anderen hemmen sie das Abwehrsystem des Körpers. Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel eine Nierenentzündung, die aufgrund einer Reaktion des Immunsystems gegen den eigenen Körper (Autoimmunreaktion) entstanden ist, behandeln. Wegen der Nebenwirkungen dieser Medikamente ist es aber unerlässlich, die genaue Form der Glomerulonephritis und den möglichen Behandlungserfolg vor dem Therapiebeginn durch eine Biopsie festzustellen.

- Behandlung / Beseitigung der Ursache

Eine akute tubulo-interstitielle Nephritis ist häufig durch die Einnahme bestimmter Medikamente verursacht. Daher ist das Weglassen des auslösenden Medikamentes hier die Therapie der Wahl. Kam es im Rahmen eines Infektes zur einer Nephritis, ist dieser zu behandeln. Bei einer sekundären Glomerulonephritis steht die Therapie der Grunderkrankung im Vordergrund.

Prognose: Wie sind die Heilungschancen nach einer Nephritis?

Die Heilungschancen bei einer akuten Nierenentzündung sind, wenn sie frühzeitig entdeckt und behandelt wird, in vielen Fällen gut. Auch nach einer Ausheilung ist jedoch die regelmäßige Kontrolle der Urinwerte wichtig, da sich selbst nach mehreren Jahren ohne Beschwerden noch ein Bluthochdruck oder Nierenversagen entwickeln kann.

Ist die Nierenentzündung nicht mehr heilbar, kann mit einer gezielten Therapie das Voranschreiten der Nierenschädigung oftmals verlangsamt werden. Häufig muss im fortgeschrittenen Stadium der chronischen Nierenentzündung das Blut durch eine Dialyse (das heißt künstlich außerhalb des Körpers, "Blutwäsche" oder durch Nutzung des Bauchfells, "Bauchfelldialyse") gereinigt werden. Bei geeigneten Patienten ist auch eine Nierentransplantation, bei der zusätzlich eine gesunde Spenderniere eingesetzt wird, möglich.

Prof. Michael Fischereder

© Klinikum der Ludwig-Maximilians Universität

Unser beratender Experte:

Professor Dr. med. Michael Fischereder ist Internist und Nephrologe. Seine Facharztausbildung absolvierte er von 1993 bis 1997 an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Jahr 2002 habilitierte sich Professor Fischereder für das Fach Innere Medizin an der Universität Regensburg. Ab 2007 war er Leiter der Nephrologie am Campus Innenstadt der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und seit 2012 leitet er den Schwerpunkt Nephrologie an der Medizinischen Klinik IV des Klinikums der LMU an beiden Standorten, Campus Innenstadt und Großhadern. Ebenfalls seit 2012 ist Professor Fischereder auch kooperierender Arzt beim Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.