zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

gesundheit-hören: Podcast-Tipps

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

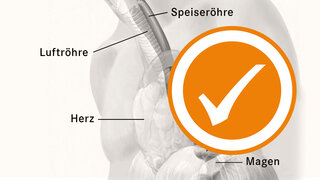

Ratgeber zu Krankheiten & Symptomen

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

"Senioren Ratgeber" - aktuelle Beiträge

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

"Diabetes Ratgeber" - aktuelle Beiträge

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

Informationen in Einfacher Sprache

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

Die aktuelle Apotheken Umschau

Jetzt in Ihrer Apotheke

Haben Sie gewonnen?

Hier finden Sie alle Preisrätsel-Gewinner aus der "Apotheken Umschau"

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

Unsere Services

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel